月经止血药解析:快速止血与安全调理的关键选择

adminc2025-03-27儿科知识23 浏览

月经止血药解析:科学选择与安全调理的关键策略

月经是女性生理周期的正常表现,但当出血量异常增多或持续时间过长时,可能引发贫血、乏力甚至健康隐患。面对这一困扰,合理选择止血药物并掌握安全调理方法尤为重要。本文从症状识别、药物机制、安全用药及预防措施四方面展开解析,帮助女性科学应对月经过多问题。

一、症状识别:何时需要止血干预?

1. 月经过多的判断标准

正常月经周期为21-35天,持续2-7天,总失血量约20-80mL。若出现以下情况,需警惕月经过多:

失血量过大:每小时需更换卫生巾/棉条,或夜间频繁更换。

伴随症状:头晕、乏力、心悸(贫血表现);经期腹痛加剧。

异常持续时间:出血超过7天,或非经期出现不规则出血。

2. 常见病因与高危人群

疾病因素:子宫肌瘤、子宫内膜异位症、凝血功能障碍等。

激素失衡:青春期月经初潮期、更年期过渡阶段。

外部因素:宫内节育器(IUD)副作用、药物影响(如抗凝剂)。

警示信号:若出现晕厥、剧烈腹痛或出血伴随血块直径>2.5cm,需立即就医。

二、止血药物分类与作用机制

月经止血药主要通过调节激素、促进凝血或收缩子宫实现止血效果,需根据病因针对性选择。

1. 激素类药物

代表药物:黄体酮、地屈孕酮。

作用机制:补充孕激素,稳定子宫内膜,减少脱落性出血。

适用场景:黄体功能不足、排卵障碍引起的出血。

2. 抗纤溶药物

代表药物:氨甲环酸(传明酸)。

作用机制:抑制纤维蛋白溶解,增强凝血块稳定性。

优势:起效快(1-2小时),适用于急性大出血。

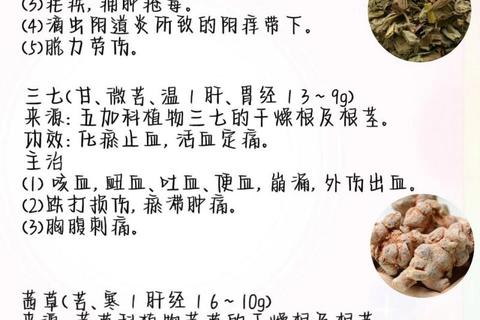

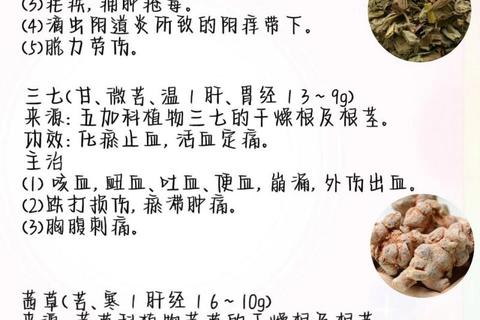

3. 中成药

代表药物:宫血宁胶囊、葆宫止血颗粒。

作用机制:凉血化瘀、调节子宫收缩,兼具止血与调理功效。

适用人群:慢性出血伴气血两虚者。

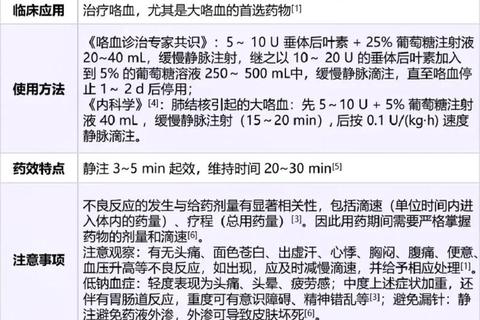

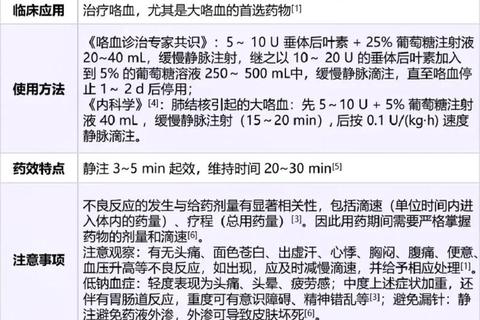

4. 宫缩剂与凝血因子类

代表药物:缩宫素、维生素K₁。

应用场景:产后出血或凝血功能异常导致的月经量多。

三、安全用药:避免风险的核心原则

1. 用药前的必要评估

病因诊断:通过B超、激素六项等检查排除器质性疾病。

禁忌症筛查:血栓病史、肝肾功能不全者慎用抗纤溶药;孕妇禁用激素类药物。

2. 常见副作用与应对

激素类:胀痛、月经周期紊乱(发生率约10%-15%)。

抗纤溶药:恶心、腹泻(轻度反应可减量);罕见血栓风险(需监测D-二聚体)。

中成药:过敏反应(如皮疹)、胃肠道不适。

3. 特殊人群用药指南

青春期女性:优先选择氨甲环酸或中成药,避免长期使用激素。

更年期女性:需排查子宫内膜病变,孕激素联合治疗更安全。

孕妇/哺乳期:仅限危及生命的出血,且需严格遵循剂量。

四、综合调理:止血后的健康管理

1. 饮食与生活方式干预

补血食谱:瘦肉、菠菜、黑木耳(富含铁和维生素C)。

禁忌:经期避免酒精、咖啡因及辛辣食物(加重血管扩张)。

2. 长期预防策略

病因治疗:子宫肌瘤患者可考虑GnRH-a类药物或手术;凝血障碍者补充维生素K。

周期调节:口服短效避孕药(如去氧孕烯炔雌醇)可规律月经、减少出血量。

3. 家庭应急处理

物理止血:仰卧位抬高下肢,腹部冷敷(每次15分钟,间隔1小时)。

及时就医指征:出血持续>72小时或血红蛋白<90g/L。

理性止血,守护健康

月经过多并非“忍忍就能过去”的小问题,科学用药与系统调理缺一不可。选择止血药物时,需牢记“明确病因—个体化用药—动态监测”三步原则,避免盲目使用偏方或长期依赖止血药。当症状反复或加重时,务必及时寻求专业妇科医生的帮助,通过多维度干预恢复生理平衡。

(本文内容参考自国内外权威妇科诊疗指南及临床研究,仅供参考,具体用药请遵医嘱。)

关键词优化分布:月经止血药、快速止血、安全用药、月经过多、激素类药物、氨甲环酸、中成药、预防调理。

读者行动建议:收藏本文作为家庭健康手册,转发给有需要的亲友,定期进行妇科检查与贫血筛查。