带状疱疹,俗称“缠腰龙”,是一种由水痘-带状疱疹病毒(VZV)再激活引发的急性感染性皮肤病。其典型特征为单侧分布的簇状水疱和剧烈神经痛,若未及时规范治疗,可能导致后遗神经痛(PHN)等严重并发症。本文从病因、症状、药物选择到特殊人群管理,系统解析抗病毒治疗的核心策略,帮助患者及公众科学应对这一疾病。

一、带状疱疹的病因与症状识别

病毒潜伏与再激活是发病的关键机制。初次感染VZV表现为水痘,此后病毒长期潜伏于神经节中。当免疫力下降(如压力、衰老、慢性病),病毒沿神经轴突迁移至皮肤,引发炎症和神经损伤。

典型症状包括:

1. 前驱期:局部灼热、刺痛或瘙痒,持续1-5天,易被误诊为肌肉劳损或偏头痛。

2. 出疹期:红斑基础上出现簇状水疱,沿神经走行分布,常见于胸背、腰腹及头面部。

3. 并发症:约10%-30%患者发展为PHN,表现为持续性样或刀割样疼痛。

特殊部位警示:

二、抗病物的选择与用药规范

早期(72小时内)足量抗病毒治疗是缩短病程、降低PHN风险的核心。常用药物分为核苷类似物和新型抑制剂两类:

1. 一线口服药物

| 药物 | 适应症 | 剂量与疗程 | 优势与注意事项 |

||-||--|

| 伐昔洛韦 | 普通患者首选 | 1000 mg/次,3次/日×7天 | 生物利用度高(55%),服药便捷 |

| 泛昔洛韦 | 替代方案 | 500 mg/次,3次/日×7天 | 作用时间长,肾功能不全需减量 |

| 溴夫定 | 肾功能不全、重症患者 | 125 mg/次,1次/日×7天 | 无需调整剂量,禁联用氟尿嘧啶类药物 |

2. 静脉注射与二线药物

用药要点:

三、特殊人群的个体化治疗策略

1. 老年患者

老年带状疱疹PHN发生率高(约30%),需强化抗病毒联合镇痛:

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 免疫抑制人群

HIV感染者、器官移植受者需延长抗病毒疗程至14天,必要时联用免疫调节治疗。

四、多模式联合治疗与并发症预防

1. 急性期疼痛管理

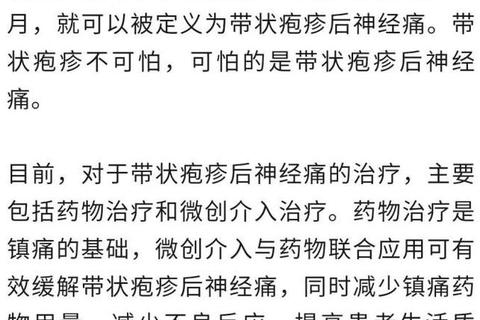

2. PHN的全程干预

五、预防策略:疫苗与健康管理

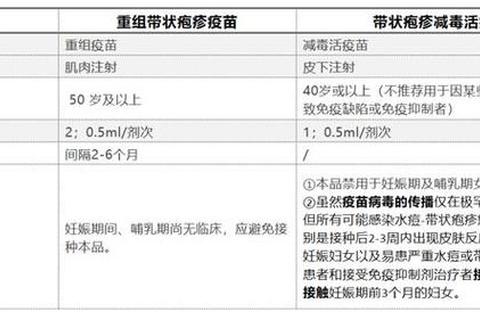

1. 疫苗接种

2. 日常防护

六、就医时机与家庭护理建议

何时需紧急就医?

家庭护理要点:

1. 皮肤护理:水疱未破时冷敷缓解疼痛,避免抓挠以防感染。

2. 疼痛记录:每日评估疼痛程度,协助医生调整方案。

带状疱疹的治疗需把握“黄金72小时”,规范抗病毒与多模式镇痛结合是关键。公众应提高对早期症状的识别能力,高危人群积极接种疫苗,从源头降低疾病负担。若出现疑似症状,请及时就医,避免自行用药延误病情。