新生儿皮肤如同一片娇嫩的花瓣,既需要悉心呵护,又可能因护理不当引发湿疹、尿布疹等问题。医学研究显示,0-3月龄婴儿皮肤屏障功能仅为成人皮肤的60%,这层脆弱的保护膜对水温、清洁频率等因素极为敏感。如何科学掌握洗澡频率,成为新手父母面临的第一个育儿考题。

一、新生儿洗澡频率的医学逻辑

1. 皮肤屏障功能与发育特点

新生儿表皮层较薄,角质细胞排列松散,经皮水分丢失量(TEWL)是成人的2-3倍。出生后第一周,皮肤pH值从6.5逐渐降至5.5,形成微酸性保护膜的过程需要约4周时间。频繁洗澡会破坏这层酸性膜,导致病原菌定植风险增加。

2. 胎脂的双重角色

覆盖在胎儿体表的胎脂(Vernix caseosa)含有抗菌肽和脂质成分,具有保湿、抗炎和促进伤口愈合的作用。研究表明,保留胎脂至自然脱落(约出生后5天)的婴儿,皮肤干燥发生率降低42%。过度清洁会过早剥离这层天然防护层。

3. 皮脂分泌的动态变化

出生后2周内,受母体激素影响,皮脂腺分泌旺盛,易出现「乳痂」;2周后皮脂量锐减至成人水平的30%,此时皮肤进入脆弱期。这种生理波动决定了不同阶段的清洁需求差异。

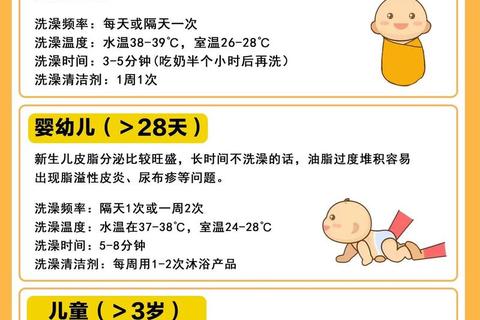

二、分阶段洗澡频率指南

1. 脐带脱落前(0-14天)

2. 脐带脱落后(15天-3个月)

3. 季节调整策略

| 季节 | 水温 | 频率 | 注意事项 |

||||-|

| 夏季 | 34-36℃ | 每日1次 | 沐浴后3分钟内涂抹水性润肤露 |

| 冬季 | 37-38℃ | 每周2-3次 | 提前预热衣物至36℃,防温差刺激 |

| 梅雨季 | 36-37℃ | 隔日1次 | 重点擦拭皮肤褶皱防真菌感染 |

三、科学洗澡的五大黄金法则

1. 时空选择标准

2. 水疗医学参数

3. 皮肤褶皱处理

建立「三区四缝」清洁清单:

使用医用棉签蘸取温水螺旋式清洁,力度控制在皮肤不变红为度

4. 特殊群体护理

5. 浴后护理链条

完成「擦-涂-穿」三步曲:

1. 超细纤维浴巾按压吸干(禁止摩擦)

2. 全身涂抹含神经酰胺的润肤霜,重点加强肘窝、腘窝

3. 纯棉连体衣反向穿着,避免缝线摩擦

四、风险预警与就医信号

需立即停止洗澡的情形

专业医疗介入指征

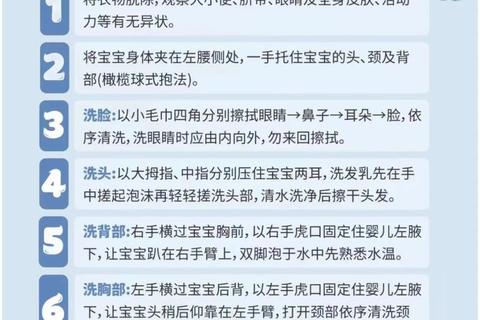

五、操作流程图解

[准备阶段]

↓ 检查室温→备齐用品→测试水温

[清洁阶段]

↓ 面部(内眦→外眦)→头部(囟门打圈)→躯干(Z字擦洗)

[护理阶段]

↓ 脐部消毒→皮肤保湿→抚触按摩

[观察记录]

↓ 皮肤反应→体温变化→睡眠质量

新生儿洗澡既是清洁过程,更是亲子互动和健康监测的重要窗口。掌握科学频率的建议建立「沐浴日记」,记录每次洗澡后的皮肤状态、体温波动等数据,这将为儿科医生提供重要的健康评估线索。当育儿困惑超越常识范畴时,请牢记:专业医疗支持永远是最可靠的后盾。