月经发黑原因解析与调理指南:科学应对经血异常

adminc2025-03-27儿科知识21 浏览

月经颜色是女性生殖健康的重要信号,当发现经血呈现暗褐色、咖啡色甚至接近黑色时,许多人会感到焦虑。本文将从医学角度解析经血颜色变化的成因,并提供科学应对方案。

一、月经颜色的科学认知

正常经血由75%动脉血与25%静脉血混合而成,呈现暗红色且无凝血块。颜色变化主要受三方面影响:

1. 氧化作用:接触空气后血红蛋白氧化,颜色逐渐加深

2. 流动速度:快速排出呈鲜红色,流速慢则颜色变深

3. 体位变化:久坐导致经血淤积,站立时排出量多颜色偏红

典型周期中的颜色变化:

初期:少量暗红色或咖啡色分泌物

高峰期:鲜红或深红色,伴有少量内膜碎片

末期:棕褐色液体逐渐减少

二、异常发黑的病理机制

当经血持续发黑或伴随其他症状时,需警惕以下问题:

1. 生理性因素

久坐导致经血滞留氧化(常见于办公室女性)

节食减肥引起的子宫内膜薄、经量减少

剧烈运动后盆腔充血减缓排出

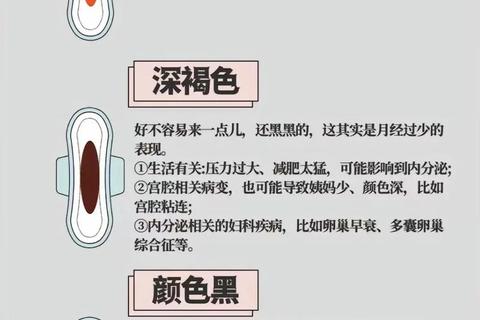

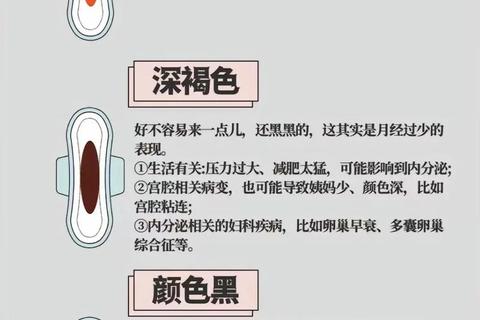

2. 病理性原因

生殖系统炎症:盆腔炎患者经血混杂炎性分泌物,颜色变深伴异味

内分泌紊乱:多囊卵巢综合征患者雌激素波动,内膜脱落异常

宫腔粘连:人工流产术后常见并发症,经血排出受阻

子宫肌瘤:黏膜下肌瘤影响宫腔形态,导致经血淤积

卵巢早衰:40岁前出现经量锐减、色黑如咖啡,伴潮热盗汗

3. 特殊警示信号

非经期黑褐色出血:需排除异位妊娠或先兆流产

经血混杂组织物:警惕葡萄胎或内膜病变

持续10天以上点滴出血:可能提示黄体功能异常

三、诊断流程与医学检查

当出现以下情况建议就医:

1. 连续3个月经周期异常

2. 伴随严重痛经或发热

3. 经期超过10天未净

基础检查项目:

激素六项(月经第2-4天)

超声(观察内膜厚度)

宫腔镜检查(疑似粘连时)

CA125检测(排除内膜异位)

中医辨证要点:

气血两虚型:经色淡黑,头晕乏力,舌淡苔白

寒凝血瘀型:小腹冷痛,血块多,得热缓解

肝郁气滞型:经前乳胀,情绪波动大

四、多维调理方案

1. 生活方式干预

运动管理:经期选择瑜伽、散步,避免倒立姿势

温度调节:腰腹部局部热敷(40-45℃水袋,每日2次)

睡眠保障:保证23:00前入睡,维持褪黑素节律

2. 营养支持方案

经典食疗方:

桂圆红枣茶(气血两虚者)

山楂红糖饮(血瘀型痛经)

黑豆排骨汤(肾虚型经少)

营养补充:

维生素B6(调节前列腺素合成)

深海鱼油(抗炎作用)

铁剂(经量多者餐后服用)

3. 中西医结合治疗

西医方案:

雌孕激素序贯疗法(调整周期)

宫腔粘连分离术(严重病例)

抗生素治疗(确诊感染者)

中医调理:

周期疗法:经前期疏肝,行经期活血,经后期补肾

穴位刺激:三阴交、血海穴每日按压3分钟

4. 特殊人群管理

产后女性:哺乳期出现经血发黑需排除胎盘残留

围绝经期:渐进式激素替代需配合子宫内膜监测

青少年群体:初潮3年内周期不规律属正常现象

五、预防与日常监测

建立月经健康档案,记录:

周期长度(21-35天正常)

持续时间(3-7天正常)

出血强度(日用卫生巾≤6片)

伴随症状(疼痛等级、情绪变化)

预警指标:

++--+

| 异常表现 | 可能提示 |

++--+

| 经血恶臭 | 急性子宫内膜炎 |

| 持续三个月异常 | 内分泌系统病变 |

| 突发剧烈腹痛 | 卵巢囊肿蒂扭转 |

| 非经期接触出血 | 宫颈病变 |

++--+

六、认知误区澄清

1. 经血发黑≠毒素堆积:月经是生理性出血,不存在排毒机制

2. 血块增多≠妇科肿瘤:纤维蛋白溶解酶不足时常见生理性血块

3. 颜色异常≠不孕征兆:需结合排卵监测综合判断

建议每位女性建立月经观察意识,既不过度焦虑,也不忽视持续异常信号。当调整生活方式2-3个周期未见改善,或出现文中预警症状时,应及时到正规医院妇科就诊,通过科学的诊断和治疗,守护生殖系统健康。