孩童七处关键部位切勿击打:家长必知的防护与健康指南

adminc2025-03-27儿科知识23 浏览

孩子的身体在成长过程中具有独特的脆弱性,某些关键部位一旦受到击打或撞击,可能造成不可逆的损伤。本文基于儿童生理结构与医学研究,结合急救案例和防护建议,为家长提供科学指导。

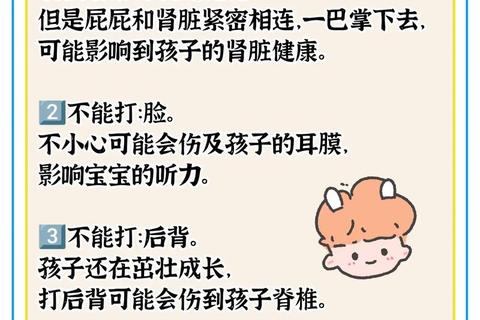

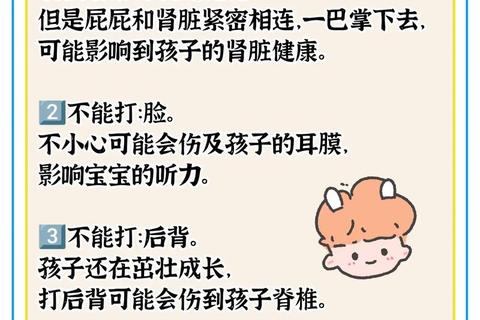

一、七处关键部位的危险性与防护建议

1. 头部:囟门与颅骨

脆弱性:婴幼儿的颅骨未完全闭合,尤其是前囟门(额骨与顶骨交界处)和后囟门(枕骨区域),这些部位仅有薄层软组织覆盖,外力击打可能导致颅内出血或脑震荡。

风险后果:轻则头晕、呕吐,重则引发癫痫、认知障碍甚至昏迷。

防护措施:

避免拍打婴儿头部,尤其洗澡或哄睡时需轻柔托护。

婴儿床、推车需远离高处或硬物,防止跌落撞击。

急救处理:若头部受伤后出现嗜睡、持续哭闹或呕吐,应立即就医并保持平卧,避免晃动。

2. 眼睛

脆弱性:儿童眼球壁薄,视网膜易因外力冲击脱落。

风险后果:视力模糊、眼内出血,严重者永久失明。

防护措施:

禁止向儿童投掷尖锐或硬质玩具(如弹弓、飞镖)。

教育孩子避免揉搓眼睛,异物入眼时用生理盐水冲洗,不可强行取出。

急救处理:眼睛红肿时冷敷,角膜擦伤需遮盖患眼并就医。

3. 颈部与喉咙

脆弱性:颈椎骨未发育完全,喉部软骨脆弱,外力击打可能导致气管塌陷或颈椎错位。

风险后果:呼吸困难、窒息,甚至高位截瘫。

防护措施:

避免拉扯儿童围巾、衣领,剧烈运动时需保护颈部。

急救处理:若出现颈部疼痛或活动受限,需用毛巾固定颈部,立即送医。

4. 胸腹部

脆弱性:儿童肋骨弹性差,肝脏、等器官紧贴胸壁,受击后易破裂出血。

风险后果:内出血症状隐蔽,可能延迟出现休克。

防护措施:

避免用力按压或拍打胸腹部,尤其饭后剧烈运动时。

急救处理:若孩子面色苍白、冒冷汗,需侧卧保持呼吸道通畅,禁食禁水并紧急送医。

5. 生殖器

脆弱性:生殖器神经丰富,且儿童隐私部位皮肤细嫩。

风险后果:剧烈疼痛、尿道损伤,可能影响未来生育功能。

防护措施:

通过绘本教育孩子保护隐私部位,拒绝他人触碰。

避免穿紧身裤,选择透气棉质内裤。

急救处理:局部肿胀或出血时冷敷,严重者需排除扭转可能。

6. 脊柱

脆弱性:儿童脊柱柔韧性高,但外力撞击易导致椎体压缩性骨折。

风险后果:神经损伤、瘫痪风险。

防护措施:

避免从高处跳下或背部重击(如“叠罗汉”游戏)。

婴儿抱姿需支撑头颈和背部,避免“摇晃综合征”。

急救处理:疑似脊柱损伤时,用硬板固定身体,禁止搬动。

7. 膝关节与踝关节

脆弱性:儿童骨骺未闭合,关节韧带松弛,易扭伤或骨折。

风险后果:习惯性脱臼、骨骼畸形生长。

防护措施:

运动时穿戴护具,避免单脚跳跃等高冲击动作。

急救处理:扭伤后立即冷敷,抬高患肢,48小时内禁止热敷或按摩。

二、家庭防护与安全教育

1. 日常环境排查:

家具边角安装防撞条,楼梯加装安全门。

避免在儿童活动区域放置重物或尖锐物品。

2. 教育策略:

通过角色扮演模拟危险场景,教会孩子“拒绝、躲避、求助”三步法。

用通俗语言解释身体结构,如“肚子像装满水的气球,不能挤压”。

3. 急救物资准备:

家庭药箱常备冰袋、无菌纱布、生理盐水、儿童专用止血带。

三、特殊场景与就医信号

何时需就医:

头部外伤后出现意识模糊、持续呕吐。

胸腹痛伴随面色苍白、脉搏细弱。

关节肿胀无法活动或畸形。

特殊群体注意:

早产儿或低体重儿更需避免头部撞击。

过敏体质儿童受伤后慎用药物,需咨询医生。

保护儿童关键部位需从日常细节入手,结合科学防护与及时干预。家长需定期检查家居环境,强化安全教育,并在意外发生时保持冷静,遵循“评估伤情—初步处理—专业救治”的原则。唯有如此,才能为孩子筑起一道坚实的健康屏障。