月经周期的规律性是女性健康的重要晴雨表,而当周期出现异常时,背后可能隐藏着复杂的健康问题。据统计,约30%的育龄女性会经历月经不调,其中子宫肌瘤是最常见的关联疾病之一。这种良性肿瘤不仅可能改变经期模式,还与贫血、生育障碍等健康风险密切相关。

一、症状关联:当肌瘤与月经“同频共振”

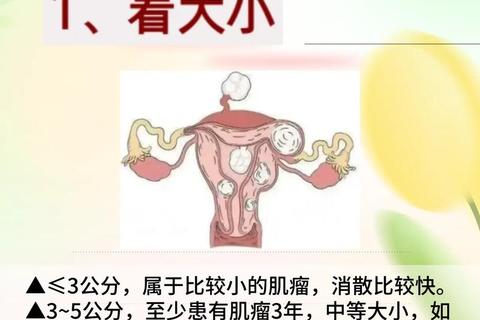

子宫肌瘤对月经的影响主要体现在三个方面:经期时长、出血量及周期规律性。当肌瘤生长于黏膜下或肌壁间时,会直接干扰子宫内膜的生理性脱落过程。例如,黏膜下肌瘤会使宫腔表面积增加,导致经期延长至10天以上,经血量可达正常量的2-3倍。部分患者甚至出现“双重经期”——在正常月经结束后,又因肌瘤刺激引发不规则出血。

值得注意的是,疼痛模式的变化也是重要信号。肌壁间肌瘤直径超过4cm时,60%以上患者会在经期出现下腹坠胀感,这种疼痛与原发性痛经不同,常伴随腰骶部放射性酸痛。若突发剧烈腹痛,则需警惕浆膜下肌瘤蒂扭转或肌瘤红色变性等急症。

特殊人群警示

二、健康影响:从经血异常到全身失衡

持续性的经血过量会引发血红蛋白浓度阶梯式下降。临床数据显示,约40%的子宫肌瘤患者血红蛋白低于110g/L,其中15%发展为重度贫血,出现心悸、运动耐力下降等全身症状。更隐蔽的风险在于,长期雌激素刺激可能使肌瘤细胞异常增殖,虽然恶变率仅0.4%-0.8%,但体积年增长超过2cm的肌瘤需加强监测。

对生育系统的影响呈现空间压迫与功能干扰双重机制。直径5cm以上的肌瘤可使宫腔变形率达78%,导致输送受阻或胎盘着床异常。即使是浆膜下肌瘤,也可能通过改变子宫收缩节律引发早产。

身心交互影响模型

1. 生物层面:前列腺素分泌异常加剧痛经

2. 心理层面:33%患者因长期出血产生社交焦虑

3. 行为改变:27%患者因疲劳减少日常活动量

三、诊断与干预:精准医疗破解困局

超声检查仍是首选筛查手段,经超声对黏膜下肌瘤检出率可达92%,结合三维重建技术能清晰显示肌瘤与内膜的空间关系。对于复杂病例,MRI可鉴别肌瘤变性与肉瘤样变,准确率超过95%。

治疗策略分层管理

| 指征 | 保守治疗 | 手术治疗 |

||-|-|

| 肌瘤<4cm且无症状 | 定期复查(6个月/次) |

| 经量>80ml/周期 | 氨甲环酸+铁剂 | 宫腔镜肌瘤剔除 |

| 肌瘤年增长率>3cm | GnRH类药物 | HIFU消融 |

| 合并不孕 | 中药周期疗法 | 腹腔镜肌瘤切除术 |

微创技术革新使治疗更精准,如射频消融术可在30分钟内消融5cm肌瘤,术后3天恢复日常活动。而新型磁共振引导聚焦超声(MRgFUS)无需切口,单次治疗可使肌瘤体积缩小47%。

四、预防与管理:构建健康防御体系

饮食调控需重点关注植物雌激素摄入,每日大豆异黄酮摄入量控制在50mg以内,避免蜂王浆、动物胎盘等高风险食物。运动处方建议每周进行150分钟中等强度有氧运动,盆底肌训练可降低盆腔充血风险。

建立症状日记能有效提升就医效率,记录要素包括:

当出现突发性大出血(1小时浸透3片卫生巾)或持续腹痛超过72小时时,应立即急诊处理。对于选择保守观察的患者,建议每3个月检测血清CA125和血红蛋白水平,动态评估疾病进展。

月经健康是女性生命质量的基石。理解子宫肌瘤与月经紊乱的复杂关联,既能帮助患者把握最佳干预时机,也为医患共同决策提供科学依据。建立个体化的健康管理方案,配合现代医学的精准诊疗技术,可使90%以上的患者获得症状显著改善。定期妇科检查与症状自我监测,是守护生殖健康的第一道防线。