宝宝吃奶后突然小脸涨红、身体扭动,喉咙里发出断断续续的“嗝嗝”声,这是每个新手父母都会遇到的难题。其实,90%的新生儿在6个月前都会频繁出现打嗝现象,这与他们未发育成熟的消化系统密切相关。本文将通过医学视角解析这一现象,并提供经过验证的护理方案。

一、解密新生儿打嗝的生理密码

1. 膈肌的发育之旅

新生儿的膈肌呈平坦状态,其神经反射系统尚未完善,当胃部气体上升刺激到这块分隔胸腔与腹腔的肌肉时,就会引发不自主的痉挛。如同未调好音的小提琴,轻微的刺激就能引发震颤。

2. 空气入侵的三条路径

3. 特殊警示信号(需就医情形)

当伴随以下症状时,可能提示病理性问题:

✓ 连续打嗝超过1小时

✓ 呕吐物呈黄绿色

✓ 伴随发热或腹泻

✓ 体重增长停滞

二、六大黄金拍嗝法(附操作示意图)

1. 经典肩部托举式

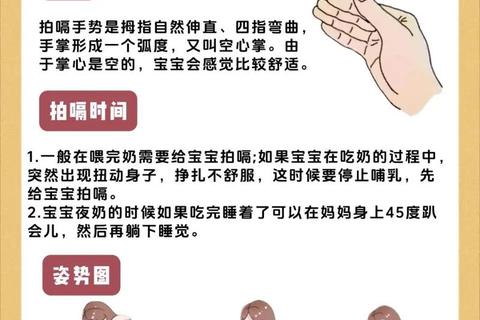

将婴儿竖直抱起,下巴轻搭于垫有纱布的肩部,身体与家长呈15-20度后倾。空心掌自腰部向肩胛骨方向轻叩,节奏控制在每分钟40-60次。

2. 坐姿环抱术

适用于颈部较有力的2月龄以上婴儿。让宝宝跨坐于大腿,虎口托住下颌,另一手呈C型支撑背部。此姿势能有效压缩胃部上端。

3. 侧卧振动法

将婴儿俯卧于大腿,头部略高于躯干。单手固定臀部,另一手以画圈方式按摩第7-12胸椎区域,此法对肠胀气有双重缓解作用。

4. 飞机抱创新式

前臂承托婴儿胸腹部,形成30度倾斜。此体位利用重力原理帮助气体上浮,特别适合肠绞痛宝宝。

5. 双向互动法

哺乳间歇实施:母乳喂养每5-10分钟、配方奶每60ml暂停拍嗝。研究显示,中途拍嗝可减少38%的后续吞气量。

6. 睡眠期应急处理

对熟睡婴儿应采用“升降机”手法:缓慢抬高至45度角,保持该姿势3分钟再轻拍,避免突然体位改变引发吐奶。

三、预防策略金字塔

1. 哺乳设备优化

选择防胀气奶瓶时注意:

◆ 奶嘴孔倒置时应呈连续滴落状

◆ 双阀门设计可减少70%气泡

2. 喂养行为校准

3. 环境调控要诀

维持26-28℃室温,喂食后保持20度斜坡卧位。实验证明,适度腹部压力(约5mmHg)可加速胃排空。

4. 肠道菌群调节

临床研究显示,补充罗伊氏乳杆菌DSM17938可使功能性腹胀发生率降低41%。

四、认知误区澄清

1. 摇晃止嗝论

剧烈摇晃可能导致婴儿摇晃综合征,正确做法是实施“蝴蝶振翅”式微幅震动,振幅不超过2cm。

2. 热敷滥用风险

新生儿皮肤厚度仅为成人1/3,建议使用38℃恒温袋,且每次不超过3分钟。

3. 民间偏方警报

蜂蜜水止嗝存在肉毒杆菌中毒风险,按WHO指南,1岁内婴儿严禁食用。

五、全周期管理方案

0-1月:以预防为主,每次哺乳后保持竖抱20分钟

2-3月:引入腹部按摩,每日三次顺时针划圈

4-6月:添加糊状辅食,增强食道括约肌张力

>6月:逐步过渡到自主排气训练

当您实施上述措施后,多数情况可在10分钟内缓解。若发现异常体征,请立即联系儿科医生。养育之路需要智慧与耐心,掌握这些科学方法,让宝宝的小嗝成为成长过程中的温馨插曲而非困扰。