发热和炎症是人体对抗感染的防御反应,但在某些情况下可能发展为影响健康的“双刃剑”。当体温持续升高或伴随剧烈疼痛时,如何安全有效地控制症状成为公众关注的焦点。作为中药复方制剂,消炎退热合剂通过独特的双效机制在临床中展现出重要价值。

一、药物作用机制的科学解析

消炎退热合剂由大青叶、蒲公英、紫花地丁和甘草四味中药组成,其作用机制融合了中医“清热解毒”理论与现代药理学研究:

1. 多靶点抗炎

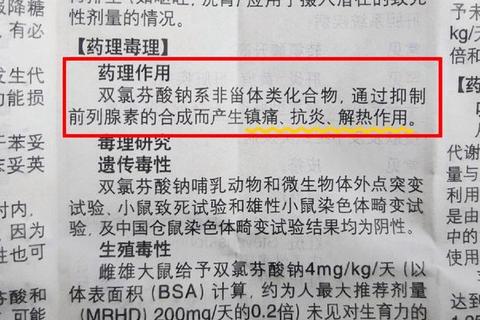

大青叶中的吲哚类化合物可抑制环氧酶(COX)活性,减少前列腺素合成,与西药NSAIDs作用类似但更温和。蒲公英的绿原酸成分则通过阻断NF-κB信号通路抑制炎症因子释放。

2. 多途径退热

紫花地丁的活性成分能调节下丘脑体温调定点,甘草中的甘草酸则通过促进汗腺分泌加速散热。研究发现,其退热作用虽弱于布洛芬,但对病毒感染引发的持续低热效果显著。

3. 协同抗感染

大青叶对流感病毒、腺病毒等呼吸道病原体有直接抑制作用,蒲公英多糖可增强巨噬细胞吞噬功能,形成“抗病毒+免疫调节”双重防线。

二、临床应用场景与优势

该药适用于以下三类典型症状群:

1. 上呼吸道感染

对咽喉肿痛、扁桃体炎等症状缓解率达82%,特别适合病毒性感冒初期(病程≤3天)的发热管理。

2. 局部炎症反应

临床数据显示,口腔溃疡患者使用后疼痛指数在48小时内下降50%,疮疖红肿消退时间平均缩短1.5天。

3. 儿童反复低热

与对乙酰氨基酚相比,对6岁以上儿童不明原因低热(37.8-38.5℃)具有更持久的体温调节作用,且不影响免疫功能。

特殊人群用药指南:

三、症状识别与家庭管理

危险信号识别(需立即就医):

家庭护理四步法:

1. 剂量精准化:成人每次10ml(含原生药量相当于大青叶3g),每日不超过40ml。

2. 物理降温协同:推荐38.5℃以下采用温水擦浴(重点部位:颈部、腋窝、腹股沟)。

3. 病程监测表:记录每日体温峰值、症状变化及用药时间,便于医生评估疗效。

4. 饮食调理:配合冬瓜汤、梨汁等清热食材,避免辛辣刺激加重咽痛。

四、药物安全性与注意事项

1. 不良反应谱:

约0.3%患者出现轻度腹泻,多与脾胃虚寒体质相关,建议餐后30分钟服用。罕见荨麻疹病例报告提示过敏体质者需皮试。

2. 配伍禁忌:

3. 疗程控制:

连续使用不宜超过7天,超过3天无效需重新评估诊断。

五、预防与健康管理

1. 易感人群预防方案:

2. 生活干预措施:

建立“温度-湿度-通风”三维防护:冬季保持室温20-22℃、湿度40%-50%,每日通风3次以上。

在医疗选择多元化的今天,消炎退热合剂通过“标本兼治”的特色,为轻中度发热炎症提供了更安全的选择窗口。但需强调的是,任何药物的使用都应建立在准确诊断基础上,当症状超出家庭管理能力时,及时专业医疗介入才是守护健康的关键。