对于大多数女性来说,月经周期不仅是生理健康的“晴雨表”,更是了解自身生育力的重要窗口。其中,排卵期的准确识别尤为关键——无论是备孕夫妻渴望抓住受孕黄金期,还是暂时无生育计划者希望科学避孕,都需要通过身体信号与科学计算相结合的方式,精准锁定这一特殊生理阶段。

一、排卵期的时间规律:从月经周期到个体差异

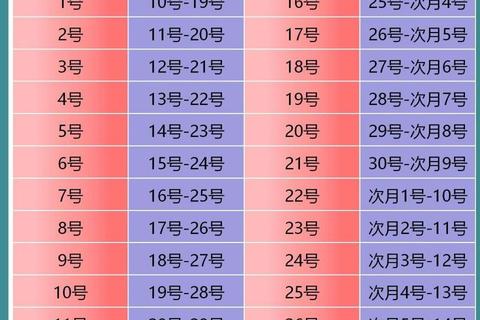

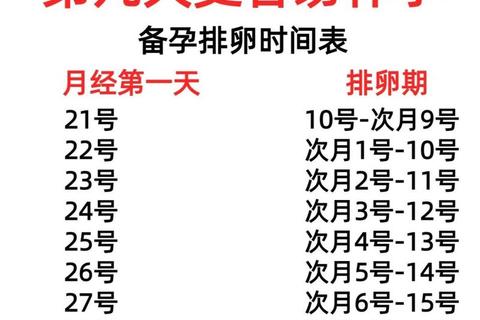

排卵期通常发生在月经结束后的7-15天,但具体时间因人而异。月经周期规律的女性(以28天为例),排卵日一般在下一次月经来潮前14天左右,而排卵期则涵盖排卵日前5天至后4天的10天窗口期。例如,若月经周期为30天,末次月经为3月1日,则排卵日约为3月16日,排卵期为3月11日至3月20日。

月经周期不规律者需注意:

1. 最短周期推算:排卵期第一天=最短周期天数-18天;

2. 最长周期推算:排卵期最后一天=最长周期天数-11天。

例如,若周期在25-35天波动,排卵期可能在月经结束后的第7天(25-18=7)至第24天(35-11=24)之间。

二、身体信号:排卵期的5大生理“暗号”

除了时间推算,身体也会通过以下信号提示排卵期的到来:

1. 体温的微妙变化

2. 宫颈粘液的“拉丝现象”

3. 单侧下腹隐痛(排卵痛)

4. 敏感与情绪波动

5. 增强与嗅觉变化

三、科学监测:4种实用工具与场景适配

1. 月经周期推算法

2. 排卵试纸检测法

3. B超卵泡监测

4. 基础体温联合宫颈粘液法

四、特殊人群的注意事项

1. 多囊卵巢综合征(PCOS)患者:因排卵不规律,需结合激素检测和B超监测。

2. 哺乳期女性:排卵可能早于月经恢复,需警惕“暗排卵”风险。

3. 围绝经期女性:周期缩短或延长,建议每3个月评估卵巢功能。

五、异常信号识别:何时需就医?

1. 排卵期出血:少量点滴出血(≤3天)属正常,若出血量多或伴腹痛需排除子宫内膜病变。

2. 持续性排卵痛:超过2天或疼痛剧烈,需排查卵巢囊肿或盆腔炎。

3. 基础体温无双向波动:提示无排卵,可能与内分泌疾病(如甲减、高泌乳素血症)相关。

六、行动指南:从认知到实践

1. 备孕夫妻:排卵日前2天至后1天隔日同房,受孕率最高。

2. 避孕需求者:避免依赖安全期,因存活时间可达5天,建议搭配屏障避孕。

3. 健康管理:经期结束7天后开始记录身体信号,建立个人生育力档案。

通过理解排卵期的生理机制与身体信号,女性不仅能更主动地管理生育计划,还能早期发现潜在健康问题。正如妇科专家提醒:“月经周期是女性健康的镜子,读懂它的语言,是对自身生命力的深度关怀。”