月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其变化往往牵动着无数女性的心。当卫生巾上的痕迹日渐浅淡,甚至仅需护垫即可应对时,疑惑与不安便会悄然滋生:这是身体发出的预警信号,还是正常生理变化?

一、如何判断月经量过少?

医学上将月经量少于5毫升(约1个矿泉水瓶盖容量)定义为月经过少。日常生活中可通过卫生巾使用情况初步判断:若整个经期仅浸湿不足2片卫生巾,或每天仅需护垫且无更换必要,则提示可能存在月经量异常减少。需注意的是,月经周期是否规律(21-35天)、经期天数(2-8天)同样重要,若伴随周期紊乱或经期缩短,更需警惕。

二、月经量减少的六大诱因解析

1. 生活习惯因素

2. 子宫结构异常

3. 内分泌失调

4. 感染与炎症

子宫内膜结核、慢性子宫内膜炎等疾病破坏内膜基底层,形成不可逆瘢痕组织,导致永久性经量减少。

5. 药物影响

长期服用短效避孕药可使内膜萎缩,停药后3-6个月可恢复;抗抑郁药、化疗药物也可能干扰激素水平。

6. 特殊生理阶段

围绝经期女性因卵泡耗竭出现经量递减属正常现象;产后女性若哺乳期超过1年且未恢复月经,需排查希恩综合征。

三、诊断流程:三步锁定病因

1. 病史采集:医生会询问流产史、结核接触史、体重变化等信息,并绘制基础体温表评估排卵。

2. 影像学检查:经B超测量内膜厚度(排卵后<8mm提示异常),宫腔镜可直接观察粘连程度。

3. 实验室检测:性激素六项(重点关注FSH、AMH值)、甲状腺功能、抗缪勒管激素检测是评估卵巢储备功能的关键。

四、分级干预策略

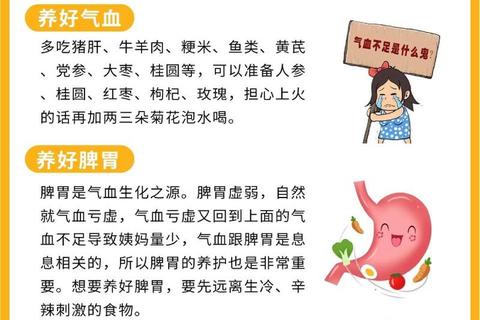

▶ 自我调理方案(适用非病理性减少)

▶ 医疗干预手段

五、预防与特殊人群注意事项

何时必须就医?

若出现以下情况,请48小时内就诊:

① 经量锐减伴剧烈腹痛(警惕宫颈粘连);

② 周期紊乱合并潮热、干涩(卵巢早衰征兆);

③ 流产后月经未恢复超过3个月。

月经量减少如同一面镜子,既可能映照出不良生活习惯的裂痕,也可能折射出潜在疾病的阴影。理性对待需把握两个原则:短期变化先观察2-3个月经周期,长期异常则遵循“早筛查、早干预”。记住,规律的月经未必代表绝对健康,但显著的变化永远是身体最诚实的语言。