炎炎夏日,藿香正气水因其“解暑化湿”的功效成为许多家庭的常备药。这瓶看似温和的中药制剂,却暗藏健康风险——因误用导致过敏、中毒甚至休克的案例屡见不鲜。一位建筑工人因中暑连喝两瓶藿香正气水后全身通红、呼吸急促,被紧急送医抢救;另有人因同时服用头孢类药物,引发致命性双硫仑反应。这些触目惊心的案例提醒我们:藿香正气水并非“万能解暑药”,其安全性高度依赖科学认知与规范使用。

一、隐藏的“酒精危机”:过敏与中毒的元凶

藿香正气水的核心风险源于其高达40%-50%的酒精含量,相当于40度白酒的浓度。酒精不仅是溶剂,还承担着促进药效的作用,但对特定人群而言,它却可能成为健康杀手。

1. 酒精过敏:从皮疹到休克的生命威胁

酒精过敏的本质是免疫系统对乙醇的异常反应。轻者可能出现皮肤瘙痒、红斑或荨麻疹;重者则可能发生喉头水肿、呼吸困难甚至过敏性休克。杭州一名工人因误服后全身灼热、胸闷昏迷的案例,正是典型的酒精过敏反应。

高危人群:酒精不耐受者、过敏体质者、儿童(尤其是婴幼儿免疫系统未成熟)。

紧急处理:立即停药,若出现呼吸困难或意识模糊,需平卧并拨打急救电话,同时监测生命体征。

2. 双硫仑反应:与药物的致命“碰撞”

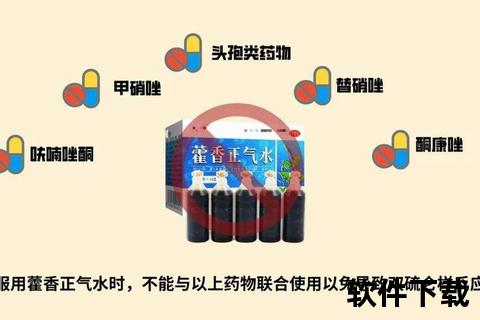

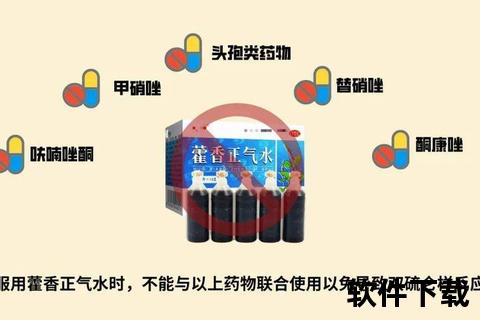

当藿香正气水与头孢类抗生素(如头孢哌酮、头孢曲松)、甲硝唑、呋喃唑酮等药物同服时,酒精代谢产生的乙醛无法被分解,蓄积体内引发中毒反应。症状包括面部潮红、头痛心悸,严重时可导致血压骤降、呼吸衰竭甚至死亡。

关键警示:

二、被忽视的副作用:从胃肠刺激到肝肾损伤

除了酒精相关风险,藿香正气水的其他成分也可能引发不良反应:

1. 胃肠道的“隐形攻击”

酒精和辛温中药(如白芷、苍术)会刺激胃黏膜,诱发恶心、呕吐或腹痛。胃肠溃疡患者服用后可能加重出血风险。

建议:饭后服用可减少刺激,但长期胃肠不适者应避免使用。

2. 特殊人群的“隐形雷区”

三、科学用药指南:规避风险的四大原则

1. 精准辨证:藿香正气水≠中暑特效药

藿香正气水仅适用于“阴暑”(如空调房受凉引起的头晕、腹泻),而对高温暴晒导致的“阳暑”(脱水、高热)无效,甚至可能加重病情。

替代方案:阳暑患者应优先选择补液盐、物理降温,或使用不含酒精的十滴水。

2. 剂型选择:认准“水”与“液”的区别

3. 外用也需谨慎

虽然稀释后可用于蚊虫叮咬或湿疹,但酒精仍可能通过皮肤吸收。过敏体质者外用时需先小范围测试。

4. 紧急情况应对清单

| 症状 | 可能原因 | 应对措施 |

||--|--|

| 皮肤红肿、瘙痒 | 酒精或中药过敏 | 立即停药,冷水冲洗,口服抗组胺药(如氯雷他定) |

| 心慌、头痛、面红 | 双硫仑反应 | 平卧保持呼吸道通畅,拨打120,记录服药史供医生参考 |

| 持续呕吐或腹痛 | 胃肠刺激或中毒 | 禁食并补充电解质,就医检查肝肾功能 |

四、安全用药的“黄金法则”

藿香正气水的价值在于“对症”而非“万能”。普通家庭应做到:

1. 阅读说明书:重点关注禁忌症与药物相互作用。

2. 备选无酒精剂型:尤其针对儿童、老年人和慢性病患者。

3. 及时就医判断:若症状复杂或持续加重,避免自行用药延误治疗。

健康无小事,一剂“解暑神药”背后,是科学认知与理性选择的博弈。只有打破“经验主义”用药习惯,才能真正守护夏日安康。

参考资料:

[1] 藿香正气水的酒精含量与过敏案例

[11][12][13] 双硫仑反应机制与急救措施

[37][45] 特殊人群用药禁忌与替代方案

[50][59][77] 孕妇与儿童用药安全指南