支原体检测方法全解析:传统培养与分子技术应用

adminc2025-04-04儿科知识34 浏览

支原体是一种介于病毒与细菌之间的微生物,缺乏细胞壁,体积微小(100-200纳米),能穿透常规过滤膜,且感染后症状隐匿,易与其他呼吸道或生殖道疾病混淆。据统计,全球约30%-60%的慢性呼吸道感染和20%-40%的非淋菌性尿道炎与支原体相关。由于其隐蔽性和耐药性特点,早期精准检测对治疗和防控至关重要。

一、支原体感染的症状与危害

1. 感染症状的多样性

支原体感染可累及呼吸系统或生殖系统,症状因感染部位和人群而异:

呼吸道感染:咳嗽(干咳为主)、发热、咽痛,儿童可能伴随喘息;重症肺炎支原体肺炎可导致肺实变、胸腔积液。

生殖系统感染:尿道灼热、分泌物增多,女性可能出现盆腔炎、宫外孕风险增加;男性可能引发前列腺炎或不育。

特殊人群差异:儿童感染易发展为重症肺炎;孕妇感染可能导至早产或胎儿发育异常。

2. 为何必须及时检测?

支原体对抗生素的敏感性特殊(对青霉素类无效,依赖大环内酯类或四环素类),且感染后免疫反应较弱,易反复发作。例如,解脲脲原体(Ureaplasma urealyticum)感染若未及时治疗,可能引发慢性炎症,增加不孕风险。

二、支原体检测技术全解析

支原体检测方法可分为传统技术与分子诊断技术两大类,各有适用场景和局限性。

1. 传统检测方法

(1) 培养法

原理:通过专用培养基(如PPLO肉汤)模拟支原体生长环境,观察菌落形态(典型“煎蛋样”菌落)或代谢产物变化(如酚红指示剂变色)。

优势:特异性接近100%,是诊断“金标准”。

局限:耗时长达2-4周,且部分支原体(如生殖支原体)难以体外培养。

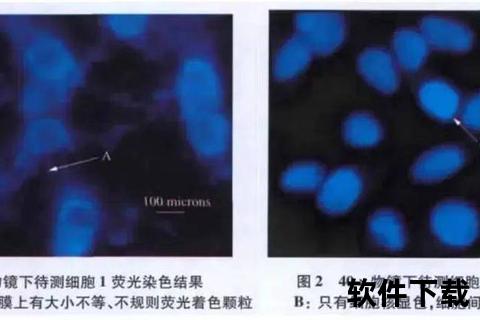

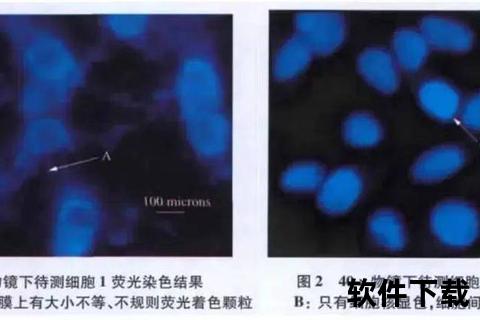

(2) 荧光指示细胞法

原理:利用荧光染料(如Hoechst 33258)特异性结合支原体DNA(A-T富集区),通过显微镜观察荧光信号。

优势:操作简便,3天内可出结果。

局限:灵敏度低(易漏检轻度污染),且需依赖指示细胞(如VERO细胞)。

2. 分子诊断技术

(1) PCR法

原理:扩增支原体保守基因(如16S rRNA),通过电泳或荧光探针判定结果。

优势:灵敏度高(可检出10^2-10^3拷贝/毫升),检测周期短至2小时。

局限:需严格防污染,且部分试剂盒覆盖支原体种类有限。

(2) 恒温核酸扩增技术(如ERA、LAMP)

原理:在恒定温度下快速扩增目标DNA,结合荧光实时监测,适用于基层或现场检测。

优势:无需复杂设备,45分钟内完成检测,灵敏度与PCR相当。

(3) 血清学检测

原理:检测血液中支原体抗体(IgM/IgG),常用方法包括胶体金法、ELISA和免疫荧光法。

适用场景:感染中后期筛查或流行病学研究,但无法区分既往感染与现症感染。

三、如何选择检测方法?临床与家庭场景指南

1. 临床诊断场景

疑似呼吸道感染:首选PCR或恒温扩增法(快速且覆盖常见病原);重症患者可联合血清学检测(如IgM抗体)。

生殖道感染:采用核酸检测(如尿液样本PCR)或快速抗原检测,避免培养法漏检。

特殊人群:孕妇建议选择无创核酸检测,儿童优先考虑咽拭子PCR。

2. 家庭自测与预防

居家检测试剂盒:部分PCR或恒温扩增试剂盒支持自采样(如咽拭子、尿液),通过冷链配送送检实验室。

何时就医:若发热超过3天、咳嗽加剧或出现胸痛,需立即就诊;自测阳性但无症状者建议复核。

预防措施:保持室内通风,避免共用毛巾;性传播高风险人群定期筛查。

四、未来趋势:精准化与快速化检测

随着分子技术的发展,多联检试剂盒(如呼吸道六联检)和微流控芯片成为主流,可在单次检测中区分肺炎支原体、流感病毒等病原体,减少误诊。CRISPR-Cas系统等新型基因编辑技术的应用,有望将检测灵敏度提升至单分子级别。

五、总结与行动建议

支原体感染具有隐匿性强、并发症风险高的特点,选择适宜的检测方法是精准治疗的前提:

1. 症状初发期:优先选择核酸检测(如PCR),避免延误治疗窗口期。

2. 家庭防护:储备退热药物,避免盲目使用抗生素(如头孢类无效)。

3. 高危人群筛查:性活跃人群、免疫低下者建议每半年进行一次生殖道支原体检测。

通过科学检测与早期干预,可显著降低支原体感染的长期健康风险。若症状持续或加重,请务必前往正规医疗机构完善检查,切勿自行诊断延误病情。