消化系统疾病常用药物解析:作用机制与临床选用

19429202025-04-05儿科知识16 浏览

消化系统疾病是日常生活中最常见的健康问题之一,从偶尔的胃痛、反酸到慢性胃炎、肠易激综合征,不同症状背后涉及的药物选择差异显著。本文从作用机制和临床场景出发,解析常用药物的科学原理与适用人群,并提供实用建议。

一、常见症状与用药逻辑

消化系统疾病的表现具有多样性:上腹痛、反酸烧心多与胃酸分泌异常相关;餐后饱胀、早饱感提示胃肠动力不足;腹泻或便秘则反映肠道功能紊乱。药物选择需基于具体病因,例如胃食管反流病患者需抑酸药,功能性消化不良者需促动力药,而肠易激综合征可能需联合解痉药与微生态制剂。

二、六大类核心药物解析

1. 抑酸药:控制胃酸过度分泌

作用机制:

H2受体拮抗剂(如雷尼替丁):阻断胃壁细胞H2受体,减少基础胃酸分泌,适用于夜间反酸。

质子泵抑制剂(如奥美拉唑):抑制H+-K+ ATP酶,阻断胃酸分泌的最后环节,抑酸效果更强且持久,是胃溃疡、反流性食管炎的首选。

用药提示:质子泵抑制剂需空腹服用(餐前30分钟),避免与食物同服影响吸收。长期使用可能增加骨折风险,需遵医嘱调整疗程。

2. 胃黏膜保护剂:修复受损屏障

代表药物:胶体果胶铋、硫糖铝。

作用机制:在溃疡表面形成保护膜,隔离胃酸和消化酶侵袭,同时促进前列腺素合成以加速黏膜修复。

适用场景:急性胃炎、胃溃疡活动期。需注意铋剂可能导致黑便,疗程一般不超过8周。

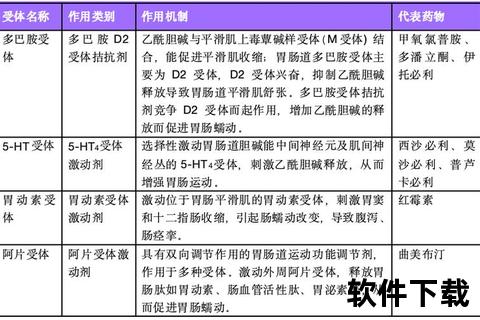

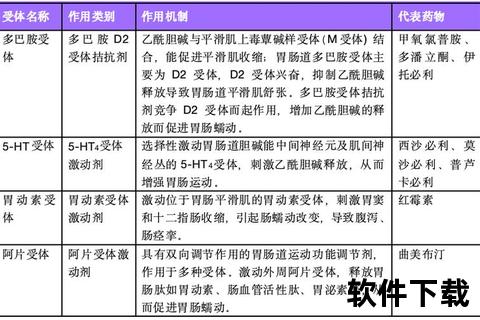

3. 促胃肠动力药:改善消化效率

药物分类:

多巴胺受体拮抗剂(多潘立酮):直接增强胃蠕动,缓解餐后饱胀,但可能引发胀痛,儿童需谨慎使用。

5-HT4受体激动剂(莫沙必利):促进全消化道协调运动,适用于慢性便秘型消化不良。

禁忌:胃肠道出血、肠梗阻患者禁用。与抗胆碱药(如阿托品)联用会抵消药效。

4. 胃肠解痉药:缓解痉挛性疼痛

代表药物:匹维溴铵、曲美布汀。

作用机制:通过抑制钙离子内流或调节肠道平滑肌双向运动,减轻肠易激综合征的腹痛、腹胀。

注意事项:匹维溴铵需随餐服用,避免卧位用药以防反流。

5. 微生态制剂:调节肠道菌群平衡

常用药物:双歧杆菌、酪酸梭菌活菌制剂。

适用症:抗生素相关性腹泻、功能性便秘。需与抗生素间隔2小时服用,避免活菌失活。

6. 抗焦虑/抑郁药:治疗脑肠轴紊乱

科学依据:约30%功能性消化不良患者存在焦虑抑郁状态,通过调节5-羟色胺等神经递质,可改善内脏高敏感性和胃肠动力。

代表药物:氟哌噻吨美利曲辛(黛力新)、选择性5-HT再摄取抑制剂(SSRI)。需由精神科和消化科医生联合评估后使用。

三、临床选用策略与注意事项

1. 按症状选药

反酸烧心:优先选择质子泵抑制剂(如雷贝拉唑),若夜间症状突出,可加用H2受体拮抗剂。

餐后饱胀:促动力药(如莫沙必利)联合消化酶制剂(如复方阿嗪米特)效果更佳。

腹泻与便秘交替:解痉药(匹维溴铵)搭配微生态制剂,必要时联合渗透性泻药(乳果糖)。

2. 特殊人群用药

儿童:

避免使用喹诺酮类抗生素(影响软骨发育)、阿司匹林(雷耶氏综合征风险)。促动力药多潘立酮需严格按体重调整剂量。

孕妇:

抑酸药中泮托拉唑安全性较高;促动力药伊托必利为B类用药。禁用含金刚烷胺的复方感冒药。

老年人:

质子泵抑制剂长期使用可能增加肺炎风险,建议低剂量短期使用。便秘患者优先选择聚乙二醇4000散,避免依赖刺激性泻药。

四、家庭处理与就医信号

1. 居家应对措施

轻度胃痛或反酸:可临时服用铝碳酸镁(达喜)中和胃酸,同时避免咖啡、酒精等刺激食物。

急性腹泻:口服补液盐预防脱水,蒙脱石散吸附毒素,必要时加用益生菌。

2. 需立即就医的情况

呕血、黑便或剧烈腹痛;

持续腹泻伴发热、脱水;

药物规范治疗2周症状无缓解。

五、预防与长期管理

饮食调整:少食多餐,增加膳食纤维,避免高脂、辛辣食物。肠易激综合征患者可尝试低FODMAP饮食。

生活方式:饭后散步促进胃肠蠕动,睡前3小时禁食以减少反流。

心理干预:冥想、正念训练有助于缓解压力相关的功能性胃肠病。

总结:消化系统疾病用药需精准匹配病因与症状,避免盲目使用止泻药或抑酸药掩盖病情。特殊人群应严格遵循剂量和禁忌,必要时通过多学科联合诊疗实现个性化治疗。