阿莫西林颗粒能退烧吗_解析抗生素与退热药的区别

adminc2025-04-07儿科知识20 浏览

当发热来临时,许多人会下意识地翻出家中常备的阿莫西林颗粒,认为它能“消炎退烧”。这种看似合理的举动背后,却隐藏着对药物本质的误解与潜在的健康风险。

一、阿莫西林颗粒的真相:它为何无法直接退烧?

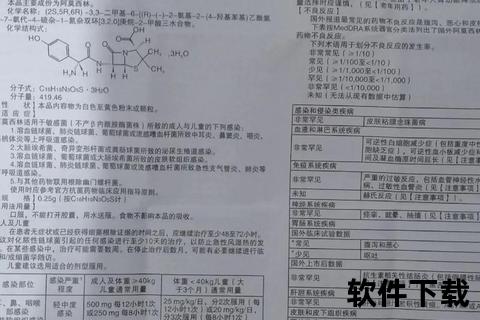

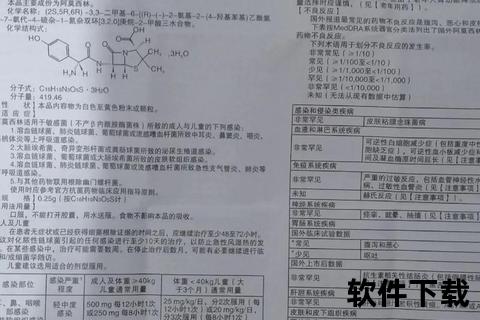

阿莫西林颗粒是一种广谱青霉素类抗生素,通过抑制细菌细胞壁合成来杀灭敏感菌,如链球菌、葡萄球菌等。它的核心作用是对抗细菌感染,而非直接缓解发热或疼痛。

科学解析:

1. 退烧机制的本质差异

退热药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)通过抑制前列腺素合成,作用于下丘脑体温调节中枢,扩张血管促进散热,从而降低体温。

抗生素(如阿莫西林)则通过消除感染源(如细菌)间接缓解发热。例如,当细菌性扁桃体炎引发高烧时,杀灭细菌后炎症消退,体温自然下降。

2. 误用阿莫西林退烧的常见场景

病毒性感冒:90%的感冒由病毒引起,阿莫西林对病毒无效,反而可能引发腹泻、皮疹等副作用。

非感染性炎症:如关节炎或过敏反应导致的红肿热痛,抗生素无法干预免疫反应。

案例警示:

一名家长因孩子持续低热自行给予阿莫西林颗粒,三天后孩子出现皮疹和腹泻,就医确诊为药物过敏反应。医生指出,发热仅是症状而非病因,盲目使用抗生素可能掩盖真实病情。

二、抗生素与退热药:从分类到适应症的全面对比

分类与作用机制

| 类别 | 代表药物 | 核心作用 | 适用场景 |

|-|--|-|-|

| 抗生素 | 阿莫西林、头孢类 | 杀灭或抑制细菌生长 | 细菌感染(如肺炎、尿路感染) |

| 非甾体抗炎药 | 布洛芬、对乙酰氨基酚 | 抑制前列腺素合成,退热镇痛 | 发热、头痛、肌肉酸痛 |

| 甾体抗炎药 | 氢化可的松、泼尼松 | 抑制免疫反应,快速抗炎 | 严重过敏、自身免疫性疾病 |

使用误区与风险

误区1:将抗生素等同于“消炎药”。实际上,炎症分为感染性和非感染性,抗生素仅对前者有效。

误区2:退烧药与抗生素联用可加速康复。若发热由病毒引起,联用不仅无效,还可能增加肝肾负担。

风险提示:滥用抗生素可导致肠道菌群失调、耐药菌滋生,甚至引发“超级细菌”。

三、不同人群的用药指南:从儿童到孕妇的特殊考量

1. 儿童用药

退烧选择:2月龄以上可用对乙酰氨基酚,6月龄以上可选布洛芬。

剂型建议:优先选择混悬液、滴剂,避免片剂碾碎导致的剂量误差。

警示案例:一名3岁患儿因家长将成人用阿莫西林片减半服用,引发严重胃肠道反应。

2. 孕妇与哺乳期女性

安全退热:对乙酰氨基酚是妊娠期最安全的退热药,而布洛芬在孕晚期可能影响胎儿循环。

抗生素禁忌:阿莫西林需在医生指导下使用,哺乳期服用可能通过乳汁引发婴儿过敏。

3. 慢性病患者

肝肾损伤者:需调整抗生素剂量,避免加重代谢负担。

免疫抑制人群:长期使用激素者合并感染时,需严格区分细菌与真菌感染,避免错误用药导致病情恶化。

四、实用行动建议:发热时如何科学应对

第一步:判断发热原因

细菌感染信号:持续高热(>3天)、脓痰、局部红肿、血常规显示白细胞升高。

病毒感染特征:流涕、咽痛、干咳,通常伴随自限性(3-5天自愈)。

第二步:分层处理方案

1. 居家护理

体温<38.5℃:多饮水、物理降温(温水擦拭腋下、腹股沟)。

体温≥38.5℃:按剂量服用退热药,避免与含相同成分的复方感冒药联用。

2. 就医指征

发热超过3天不退或反复高热。

出现意识模糊、呼吸困难、皮疹扩散等危重症状。

第三步:避免常见用药错误

不随意停药:抗生素需完成疗程,即使症状消失。

不自行联用药物:如阿莫西林与丙磺舒联用可能引发血药浓度过高。

五、健康启示:从正确用药到预防感染

1. 提升健康素养:区分“抗感染”与“抗炎”,理解药物标签中的关键信息(如“抗菌”“抗病毒”)。

2. 预防优先:勤洗手、接种疫苗(如流感疫苗)可减少感染风险。

3. 抵制滥用:全球每年约70万人死于耐药菌感染,合理用药关乎公共卫生安全。

发热是身体发出的预警信号,而非疾病本身。掌握科学用药知识,既能避免“药不对症”的伤害,也能为对抗耐药危机贡献一份力量。