布洛芬作为全球广泛使用的非处方退热镇痛药,其退烧效果和时效性一直是公众关注的焦点。当体温计上的数字攀升时,人们总希望能快速缓解不适,但药物在体内的代谢过程如同精密的生物钟,受到多重因素的调节。理解这些复杂机制,不仅能帮助患者科学应对发热,更能避免因用药不当导致的健康风险。

一、布洛芬退烧的时效特征

1. 起效时间窗口

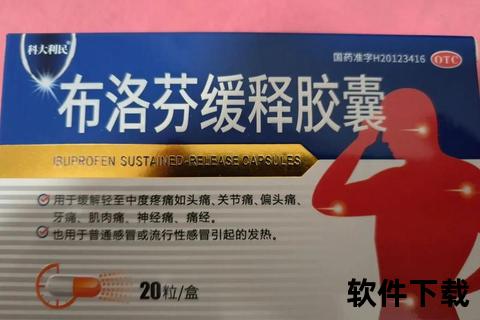

布洛芬口服后约30分钟即可在血液中检测到有效成分,普通剂型(如片剂、混悬液)通常在0.5-2小时内达到血药浓度峰值,此时退烧效果最为显著。对代谢较快的健康成年人,最快可在服药后20分钟感知体温下降,而缓释剂型(如芬必得)因特殊工艺设计,起效时间延长至1小时左右,但镇痛效果可持续12小时。

2. 作用持续时间

普通剂型的退热作用维持约4-6小时,需间隔6-8小时重复给药。儿童专用混悬液因吸收更快,维持时间稍短于成人剂型。值得注意的是,体温下降曲线并非直线式,通常在服药后3小时出现最大降幅,此时腋温平均下降1.2-1.5℃。

3. 二次给药判断标准

当体温在首次服药后4小时内回升至38.5℃以上,或6小时后仍高于38℃,可考虑追加剂量。但需严格遵守每日最大剂量限制(成人2.4g,儿童按体重计算)。

二、影响退烧时效的六大变量

1. 生理差异维度

2. 病理状态影响

细菌性肺炎患者因炎症因子风暴,退烧时间较普通感冒延长50%以上。系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病引发的发热,需联合糖皮质激素才能完全控制。肝功能异常者代谢速度下降40%,需严格监测转氨酶水平。

3. 药物剂型差异

混悬液与普通片剂的起效时间差可达20分钟,缓释胶囊的达峰时间比速释剂型延迟2.1小时。直肠栓剂通过黏膜直接吸收,可缩短起效时间10-15分钟,但个体差异较大。

4. 联合用药干扰

质子泵抑制剂(如奥美拉唑)可使布洛芬血药浓度降低18%。与华法林联用会增加消化道出血风险,需间隔4小时服药。含咖啡因的复方感冒药可能增强镇痛效果,但掩盖真实体温。

三、特殊人群用药导航

1. 妊娠期风险分层

孕20周前使用可能使自然流产风险增加2.4倍,孕晚期使用导致动脉导管早闭的概率为1/1000。建议孕早期选择对乙酰氨基酚,中孕期需严格评估风险收益比,孕30周后禁用。

2. 儿童精准用药

采用“体重阶梯剂量法”:10-15kg用50mg,16-21kg用100mg,每6小时一次。注意混悬液使用前需充分摇匀,避免分层导致剂量偏差。体温骤降可能引发惊厥,建议每小时监测体温变化。

3. 慢性病患者

心血管疾病患者每日剂量不超过1.2g,且需监测血压波动。糖尿病患者服药期间可能出现尿糖假阳性,需加强血糖监测。慢性肾病患者(eGFR<60)需延长给药间隔至8-12小时。

四、用药误区与增效策略

1. 常见认知偏差

事实:单次剂量超过400mg时,退烧速度不再线性增加,副作用风险上升120%

事实:酒精擦浴可能增强药物毒性,建议采用32-34℃温水局部擦拭

2. 增效组合方案

在细菌感染确诊情况下,布洛芬联合抗生素可使退烧时间缩短3.2小时。对顽固性发热,交替使用对乙酰氨基酚(间隔4小时)的方案有效率达82%,但需医师指导。

3. 失效预警信号

持续72小时体温未控、出现瘀斑或意识改变,提示可能存在脓毒症或中枢神经系统感染。药物热多发生于用药后7-10天,需及时识别并停药。

五、药物作用机制新解

最新研究表明,布洛芬除抑制COX酶外,还能调节TRPV1通道蛋白表达,这解释了其对神经性发热的特殊疗效。纳米包裹技术使新型布洛芬制剂的生物利用度提升40%,靶向作用于下丘脑体温调节中枢。

当体温计的示数成为健康晴雨表时,理性用药比快速退烧更重要。建议建立家庭用药日志,记录每次发热的持续时间、用药反应和伴随症状,这些数据对临床诊断具有重要参考价值。在互联网问诊时,提供清晰的用药记录照片(包含药品批号、服用时间)可提升远程诊疗效率。记住,发热是身体的防御信号,科学应对的关键在于平衡症状控制与病因探究。(本文不替代专业医疗建议,具体用药请遵医嘱)

[[81]]