妇科病因与病理机制解析:基于中医及现代医学视角

adminc2025-04-11儿科知识52 浏览

妇科疾病是困扰女性健康的重要问题,其病因与病理机制涉及多系统、多层面的复杂因素。本文将从中医与现代医学双重视角,系统解析常见妇科疾病的发病机制,并提供科学实用的健康建议。

一、中医视角下的妇科病因与病机

中医认为,妇科疾病的核心在于“冲任损伤、气血失调、脏腑失衡”。女性以血为用,经、孕、产、乳等生理活动均依赖气血充盈与脏腑协调。

1. 脏腑功能失常

肾:肾藏精、主生殖,肾气不足可导致月经不调、不孕、胎动不安;肾阳虚则引发宫寒、水肿;肾阴虚则致虚热内生,出现崩漏、经间期出血。

肝:肝主疏泄,肝气郁结可致痛经、闭经;肝经湿热则引发带下病、阴痒;肝血不足则皮肤干燥、经行风疹。

脾:脾虚失运导致气血生化不足,引发月经过少、产后缺乳;脾失统摄则出现崩漏、恶露不绝;脾虚湿盛则痰湿阻滞,形成多囊卵巢综合征等。

2. 气血失调

中医强调“气为血之帅,血为气之母”。气血亏虚可致月经后期、不孕;气滞血瘀则引发痛经、癥瘕(如子宫肌瘤);血热妄行则导致经期延长、异常出血。

3. 外邪侵袭

六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)及情志内伤是重要诱因。例如:

湿热:常见于细菌性炎、盆腔炎,表现为带下黄稠、灼痛。

寒凝血瘀:多见于痛经、子宫内膜异位症,表现为经期小腹冷痛、经血暗紫有块。

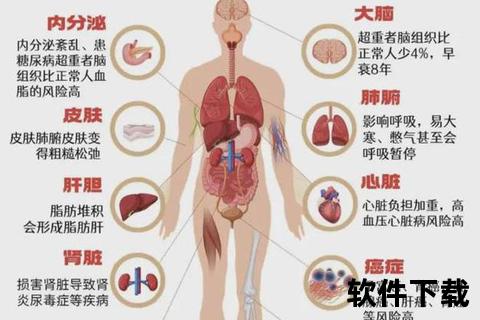

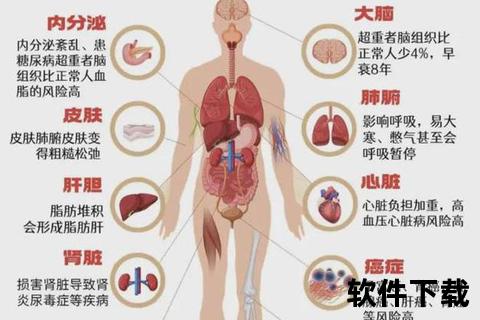

二、现代医学对妇科疾病的病理解析

现代医学从解剖、内分泌、免疫等多角度揭示妇科疾病的机制,主要分为以下几类:

1. 激素失衡与代谢异常

多囊卵巢综合征(PCOS):胰岛素抵抗(IR)与高雄激素血症是核心机制。IR导致卵巢局部雄激素合成增加,抑制卵泡发育,引发排卵障碍。

子宫内膜异位症:异位内膜组织引发慢性炎症反应,前列腺素分泌增加,导致疼痛与粘连。

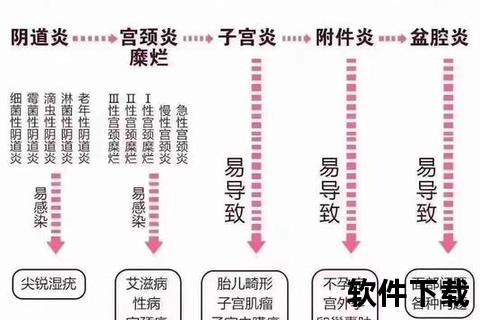

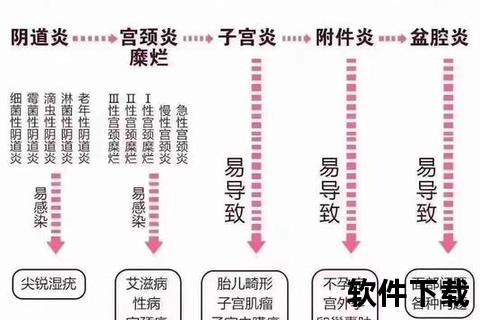

2. 感染与炎症

炎:细菌、真菌(如念珠菌)或滴虫感染破坏微生态平衡,引发瘙痒、异常分泌物。

盆腔炎:上行性感染(如衣原体、淋球菌)损伤输卵管黏膜,导致不孕或宫外孕。

3. 肿瘤与结构异常

子宫肌瘤:雌激素依赖性生长,肌瘤压迫宫腔可致月经过多、贫血。

宫颈癌:高危型HPV持续感染是主要病因,DNA整合导致细胞癌变。

4. 心理与社会因素

长期压力、焦虑可通过下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)影响月经周期,加重痛经或闭经。

三、中西医结合诊疗的优势与实践

1. 诊断互补

中医辨证:通过四诊(望、闻、问、切)判断体质与证型,如肾虚型PCOS需补肾活血,肝郁型痛经需疏肝理气。

现代技术:超声、激素检测(如FSH、LH、AMH)和HPV筛查提供客观依据。

2. 治疗协同

中药复方:例如治疗带下病的龙胆泻肝汤(清热利湿)、调理月经的逍遥散(疏肝健脾)。

西药与手术:二甲双胍改善PCOS-IR,腹腔镜切除子宫内膜异位病灶。

外治法:中药熏洗(如苦参、蛇床子)缓解外阴瘙痒,针灸调节HPO轴功能。

四、患者行动指南:预防与就医建议

1. 日常预防

卫生习惯:避免过度清洁,勤换内裤并单独清洗,经期每2小时更换卫生用品。

饮食调理:肾虚者多食黑豆、枸杞;湿热体质者减少辛辣、甜腻食物。

情绪管理:通过瑜伽、冥想缓解压力,避免肝气郁结。

2. 症状警示(需及时就医)

异常出血:非经期出血、绝经后出血可能提示内膜病变。

持续疼痛:严重痛经或痛需排查子宫内膜异位症。

分泌物异常:豆腐渣样白带(念珠菌感染)、鱼腥味分泌物(细菌性炎)。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:避免使用活血化瘀中药(如红花),妊娠期炎需在医生指导下用药。

围绝经期女性:定期筛查骨密度(防骨质疏松)和乳腺健康。

妇科疾病的防治需要“防大于治”。中西医结合不仅提供多元化的治疗选择,更强调从生活方式入手改善体质。建议女性每年进行一次妇科检查(包括HPV和超声),早期发现病变,实现真正的“治未病”。

本文内容综合中医经典理论与现代医学研究,力求客观权威。具体诊疗请以临床医生指导为准。