盆腔作为女性生殖系统的重要区域,其结构复杂且感染风险较高,盆腔炎作为常见妇科疾病,对女性健康影响深远。本文将从解剖结构、感染机制到防治策略进行全面解析,帮助读者建立科学的认知体系。

一、女性盆腔结构:生殖系统的精密布局

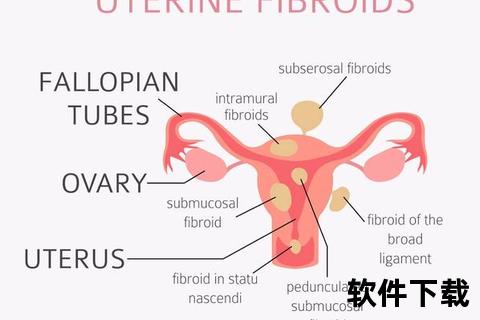

女性盆腔内包含子宫、输卵管、卵巢、宫颈及周围结缔组织,这些器官通过韧带、筋膜和腹膜相互连接,形成动态平衡的微环境。

1. 子宫:位于盆腔中央,内膜周期性脱落形成月经,也是胚胎发育的场所。其肌层富含血管,感染易通过血液循环扩散。

2. 输卵管:左右各一,连接子宫与卵巢,承担卵子运输和受精作用。管腔狭窄且黏膜皱襞丰富,细菌易滞留繁殖。

3. 卵巢:兼具内分泌和生殖功能,周期性排卵过程中卵泡破裂可能成为感染入口。

4. 盆腔腹膜:覆盖器官表面,炎症反应时可分泌炎性液体,导致粘连或脓肿。

二、感染路径:细菌如何突破防线

盆腔炎多由病原体上行感染引发,健康女性存在天然屏障(如酸性环境、黏液栓),但在以下情况易被突破:

1. 逆行感染(占70%以上):性传播病原体(淋球菌、衣原体)或菌群(大肠杆菌、厌氧菌)经宫颈侵入子宫及附件。

2. 直接扩散:邻近器官炎症(如阑尾炎、腹膜炎)蔓延至盆腔,或产后/流产后子宫创面未愈合时感染。

3. 医源性途径:宫腔操作(人工流产、放置节育环)消毒不彻底,或术后过早。

感染高危因素:

三、症状识别:从隐匿到危急的警示信号

急性期表现

慢性期特征

四、诊断技术:精准锁定感染病灶

1. 基础检查:

2. 实验室检测:

3. 影像学评估:

五、治疗策略:分层干预与长期管理

急性期治疗

慢性期管理

特殊人群注意:

六、预防措施:构筑三道健康防线

1. 行为预防:

2. 医疗防护:

3. 自我监测:

盆腔炎防治需把握“早发现、规范治、防复发”原则。建议女性建立健康档案,每年至少进行一次妇科超声和分泌物检查。若出现反复下腹痛或异常出血,应及时通过正规医疗渠道明确诊断,避免盲目使用洗液或抗生素。通过医患协作,可最大限度降低不孕等远期并发症风险,守护生殖健康。