新生儿室间隔缺损(Ventricular Septal Defect, VSD)是先天性心脏病中最常见的类型之一,约占所有先天性心脏畸形的20%-40%。这种疾病表现为心脏左右心室之间的间隔存在异常孔洞,导致血液从左心室异常分流至右心室。尽管多数患儿可通过早期干预获得良好预后,但若不及时治疗,可能引发心力衰竭、肺动脉高压等严重并发症。本文将从病因机制、诊疗策略及长期管理等方面进行系统解析,并为家庭护理提供实用建议。

一、病因与发病机制

1. 遗传与环境双重影响

约30%-50%的病例与遗传因素相关,若父母或兄弟姐妹有先天性心脏病史,胎儿患病风险显著增加。染色体异常(如唐氏综合征)和基因突变(如NKX2.5基因)也可能导致室间隔发育异常。

环境因素中,孕期前3个月是关键窗口期。母体感染(如风疹、巨细胞病毒)、接触化学毒物(苯、放射线)、糖尿病控制不佳或服用致畸药物(如苯妥英钠)均可能干扰胎儿心脏发育。

2. 血流动力学异常

缺损导致左心室高压血流向右心室分流,增加肺循环负荷。长期分流可能引发肺动脉高压,甚至发展为“艾森曼格综合征”(右向左反向分流,出现紫绀)。小型缺损(<5mm)对血流影响较小,部分可自行闭合;大型缺损(>10mm)则需早期干预。

二、临床表现与诊断方法

1. 症状的多样性

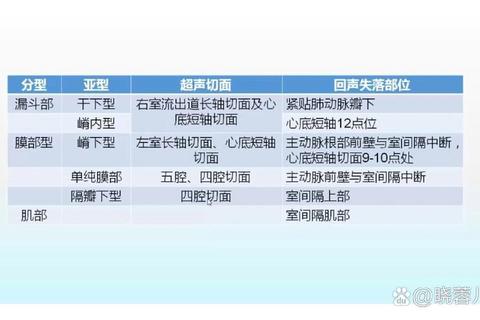

2. 诊断技术

三、治疗策略与手术选择

1. 观察与药物治疗

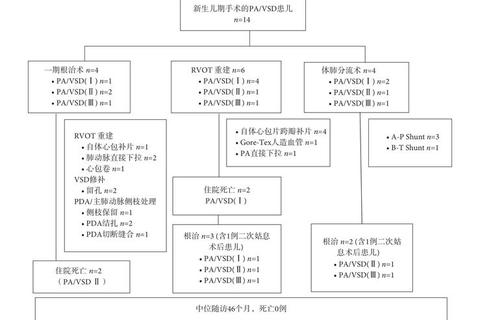

2. 手术干预时机

四、长期预后与家庭管理

1. 术后随访要点

2. 家庭护理建议

3. 特殊人群注意事项

五、总结与行动建议

新生儿室间隔缺损的预后与早期诊断、个体化治疗密切相关。家长需注意识别喂养困难、呼吸急促等早期症状,并及时就医。对于小型缺损,定期随访是关键;中大型缺损则应把握手术时机,避免不可逆的肺动脉高压。医疗团队需结合超声与临床评估制定方案,而家庭护理应注重营养支持和感染预防,为患儿创造最佳康复环境。

通过科学的诊疗策略和细致的长期管理,绝大多数患儿可达到与正常儿童相近的生活质量。未来,基因检测与微创技术的进步将进一步优化VSD的防治体系。