肠道健康是人体免疫力的第一道防线,而益生菌制剂常被视为调节肠道功能的“安全选择”。但任何药物都可能伴随潜在风险,即使是复方嗜酸乳杆菌片这类非处方药,也需要在科学认知的基础上合理使用。本文从临床数据和患者反馈出发,解析其常见副作用及应对策略,帮助公众更安全地守护肠道健康。

一、复方嗜酸乳杆菌片的双重作用机制

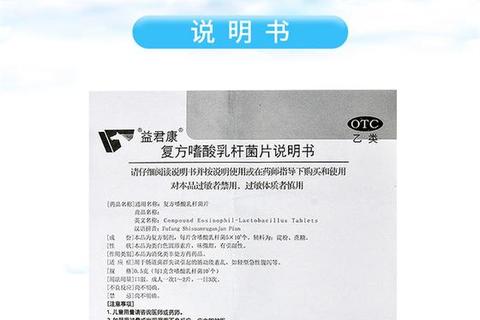

复方嗜酸乳杆菌片通过四种菌株(中国株/日本株嗜酸乳杆菌、粪链球菌、枯草杆菌)协同作用,分解糖类产生乳酸,降低肠道pH值,抑制致病菌繁殖。这一机制使其对轻症腹泻、腹胀等肠道菌群失调症状具有调节作用。活菌的动态平衡特性也意味着其可能因个体差异或用药方式不当引发不良反应。

二、胃肠道反应:最常见的短期副作用

约20%-30%的患者在服药初期可能出现以下症状:

1. 腹胀与肠鸣:菌群活性增强导致肠道气体增加,尤其在空腹服用时更明显。轻症可通过饭后服药、顺时针按摩腹部缓解。

2. 恶心呕吐:敏感人群因菌群代谢产物刺激胃黏膜引发,建议分次小剂量服用或改用冲剂形式。

3. 短暂性腹泻加重:益生菌加速肠道蠕动时,可能引发一过性排便次数增多,若持续超过3天需警惕菌群失衡。

典型误区警示:

三、菌群失衡风险:长期或过量用药的隐患

当用药时间超过2周或剂量超标时,可能出现以下问题:

1. 条件致病菌过度增殖:枯草杆菌等菌株在失衡环境下可能转化为致病状态,导致慢性腹泻或便秘交替。

2. 免疫系统异常激活:临床案例显示,长期使用可能引发嗜酸性粒细胞增多,表现为不明原因皮疹或乏力。

3. 营养吸收障碍:肠道酸度过高可能抑制铁、钙等矿物质吸收,儿童群体中曾有缺铁性贫血的个案报道。

高危人群需警惕:

四、特殊场景下的应对方案

1. 居家护理的三步法

2. 必须就医的“红黄灯信号”

五、预防优于治疗:科学用药的五个原则

1. 阶梯式用药:从单菌株制剂开始,复杂菌株复方制剂作为二线选择。

2. 动态评估疗效:建议每3天记录排便频率、性状变化,及时调整方案。

3. 饮食协同管理:用药期间避免高FODMAP食物(如洋葱、豆类),减少产气反应。

4. 存储活性保障:未开封药物需25℃以下避光保存,已开封者建议冷藏并在7天内用完。

5. 替代方案储备:对于反复出现副作用者,可考虑益生元(低聚果糖)或后生元制剂。

建立肠道健康的“生态观”

肠道菌群如同微观森林,盲目添加“新物种”可能打破原有生态平衡。复方嗜酸乳杆菌片的使用应遵循“最小有效剂量、最短必要疗程”原则,同时结合饮食管理、压力调节等综合措施。当出现异常反应时,及时回归人体自愈力的信任,往往比持续用药更符合健康本质。