新生儿干呕是许多父母在育儿过程中遇到的常见问题。这种看似普通的症状背后,可能隐藏着从喂养细节到疾病隐患的多重原因。掌握科学的应对方法,既能缓解家长的焦虑,也能帮助宝宝更快恢复健康。

一、喂养不当:最容易被忽视的“元凶”

喂养相关问题是导致新生儿干呕的首要原因,占日常案例的60%以上。由于新生儿消化系统未发育成熟(胃容量仅5-7ml/kg体重),任何喂养细节偏差都可能引发不适。

典型表现与机制

家庭处理方案

1. 姿势矫正:采用45°斜抱喂奶,喂后保持直立拍嗝15分钟,利用重力减少反流

2. 奶量控制:按体重计算每日总奶量(150-200ml/kg),分8-12次喂养

3. 工具改良:选择防胀气奶瓶,奶嘴流速以倒置后每秒滴落1-2滴为宜

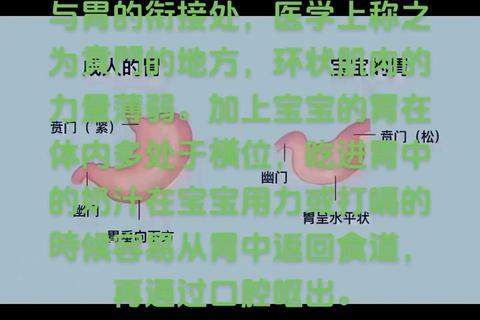

二、胃食管反流:生理性与病理性的分界

约85%的新生儿存在生理性反流,这与食管下端括约肌发育不全直接相关。但若每日反流超过7次或持续至1岁后,则需警惕病理性胃食管反流病(GERD)。

鉴别要点

| 特征 | 生理性反流 | 病理性GERD |

|||--|

| 发生频率 | <5次/日 | ≥7次/日 |

| 伴随症状 | 无痛苦表情 | 弓背哭闹、拒食 |

| 体重增长 | 正常 | 迟缓或停滞 |

| 呕吐物性状 | 奶液 | 含胆汁或血丝 |

干预策略

三、感染因素:不可忽视的疾病信号

当干呕伴随发热、腹泻或呼吸异常时,往往提示感染性疾病。新生儿免疫系统尚未完善,此类情况需特别谨慎。

常见感染类型

1. 呼吸道感染

2. 胃肠炎

3. 全身性感染

紧急处理原则

四、特殊情况鉴别

约5%的干呕由器质性疾病引起,这类情况往往需要影像学检查确诊:

五、预防与家庭护理体系

建立三级预防机制可显著降低干呕发生:

1. 基础预防

2. 早期识别

3. 应急处理

新生儿干呕既是生理发育的必经阶段,也可能是疾病的早期信号。通过科学的观察记录(建议使用“STOP”评估法:S症状频率、T体温变化、O呕吐物性状、P进食反应),家长能更准确地判断干预时机。当症状持续超过72小时或出现红色警示征象时,务必及时寻求专业儿科医生的帮助。