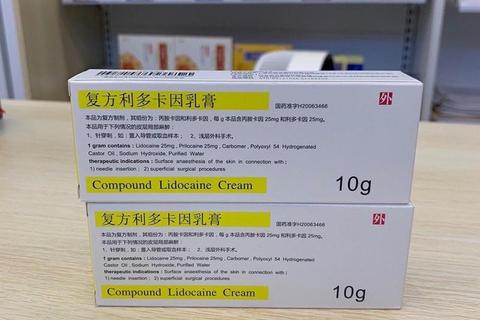

在皮肤科门诊或医美诊室中,人们常常会看到一种白色乳膏被涂抹在即将接受治疗或手术的皮肤表面。这种看似普通的乳膏,却能显著缓解后续操作带来的疼痛感——它的核心秘密在于所含的两种酰胺类局部剂:利多卡因和丙胺卡因。作为目前应用最广泛的表面剂之一,复方利多卡因乳膏通过独特的药理机制,为浅表皮肤操作提供了无痛化解决方案。

一、机制:穿透皮肤屏障的“无痛密码”

复方利多卡因乳膏的作用源于其双效成分的协同作用。每克乳膏中含25mg利多卡因和25mg丙胺卡因,这两种成分均属于钠通道阻滞剂。当乳膏以1.5-2g/10cm²的厚度均匀涂抹于皮肤表面,并覆盖密封敷膜后,药物分子在1-5小时内逐步穿透角质层,在真皮层神经末梢处富集。

具体作用过程分为三个阶段:

1. 渗透阶段:丙胺卡因的脂溶性较高,能快速打开皮肤角质层通道,利多卡因随之进入深层组织;

2. 扩散阶段:两种药物在真皮层扩散,阻断电压门控钠离子通道,抑制动作电位产生;

3. 稳定阶段:药物与神经细胞膜结合,延长静息电位持续时间,使痛觉信号无法传导。

这种作用深度可达表皮全层及真皮浅层,特别适合处理深度不超过3mm的皮肤操作。临床数据显示,正确使用可使痛觉敏感度降低80%以上,效果可持续至移除乳膏后1-2小时。

二、临床应用:从儿童穿刺到医美手术的革新

与传统注射相比,这种表面剂极大拓展了无痛医疗的应用场景:

值得注意的是,其效果与使用时间直接相关。例如激光祛斑需提前敷药60分钟,而深度较大的皮肤手术建议延长至120分钟。但需严格控制单次用量,成人单次最大使用面积不宜超过400cm²(约两个手掌面积),否则可能引发高铁血红蛋白血症等全身反应。

三、安全使用:必须掌握的6个关键要点

尽管该药物安全性较高,但以意事项直接影响使用效果和安全性:

1. 禁忌人群

2. 特殊人群规范

3. 操作细节

4. 不良反应应对

约5%使用者可能出现短暂性苍白、红斑或水肿,通常30分钟内自行消退。若出现呼吸困难、皮疹等过敏症状,需立即清除药物并就医。

5. 药物相互作用警示

正在服用磺胺类药物者需谨慎使用,可能增加高铁血红蛋白风险;与妥卡因等局麻药联用可能增强毒性。

6. 存储要求

需避光保存于25℃以下环境,开封后有效期缩短至28天。

四、未来展望:从到治疗的延伸

近年研究发现,这种乳膏的用途正在向治疗领域扩展。在带状疱疹后神经痛患者中,每日两次局部使用可降低痛觉超敏反应;在慢性湿疹患者中,其止痒效果优于传统激素类药膏。随着透皮给药技术的进步,未来可能出现更精准的靶向剂型,为皮肤疾病治疗提供新思路。

对于普通患者而言,正确认识这种“无痛神器”的适用范围和规范用法至关重要。当需要进行浅表皮肤操作时,提前与医生沟通方案选择,既可减轻身心负担,也能确保医疗安全。毕竟,无痛化不仅是医疗技术的进步,更是对患者尊严的守护。