妇科联合用药策略优化与多药协同机制研究:科学解析与患者指南

妇科疾病的复杂性往往需要多维度治疗手段,而联合用药正成为突破疗效瓶颈的关键策略。 无论是宫颈癌、子宫内膜异位症,还是妇科炎症,单一药物常因耐药性、副作用或疗效不足而受限。本文将从科学原理、实际案例和患者行动指南三个层面,解析联合用药如何通过协同机制提升疗效,并为不同人群提供实用建议。

一、联合用药的科学基础:协同增效与精准靶向

1. 为什么需要联合用药?

在妇科肿瘤(如宫颈癌)治疗中,传统化疗或放疗可能因肿瘤异质性(不同细胞对药物反应不同)导致复发风险。联合用药通过同时作用于多个关键通路,可增强疗效并减少耐药性。例如,免疫检查点抑制剂(如PD-1抗体)与化疗联用,既能直接杀伤肿瘤细胞,又能激活免疫系统识别残留病灶。

2. 协同效应的三大类型

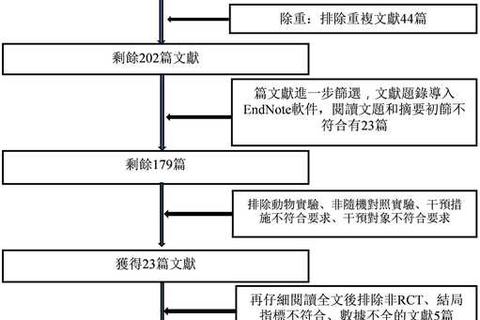

3. 技术突破:高内涵筛选(HCS)的革新

通过自动化成像和算法分析,科学家能在细胞层面评估药物联用对形态、活性等参数的影响。例如,3D类器官模型可模拟肿瘤微环境,预测药物在真实人体中的反应。这种技术已成功用于三药联用方案的筛选,显著缩短研发周期。

二、妇科疾病中的联合用药实践:以宫颈癌为例

1. 宫颈癌治疗方案的迭代

传统同步放化疗(CCRT)的5年复发率高达30%-40%。近年来,PD-1/CTLA-4双抗卡度尼利联合CCRT的Ⅲ期临床研究显示,12个月无进展生存率达74.9%,且耐受性良好。这一突破性进展得益于双抗药物同时阻断两个免疫抑制通路,增强T细胞抗肿瘤活性。

2. 分层治疗:个性化用药的关键

患者群体存在显著异质性,例如PD-L1表达水平、体能状态(ECOG评分)等影响疗效。COMPASSION-18研究显示,PD-L1阳性患者的12个月生存率比阴性患者高10%以上。治疗前需通过生物标志物检测实现精准分层。

3. 特殊人群的注意事项

三、患者行动指南:如何参与治疗决策

1. 治疗前的关键问题清单

2. 治疗中的自我管理

3. 何时需要调整方案?

若治疗3个月后肿瘤未缩小或出现新病灶,可能提示耐药。此时需重新评估基因突变或免疫微环境,切换二线方案(如ADC药物联合免疫治疗)。

四、未来展望与公众倡议

1. 医保与可及性

卡度尼利等创新药已纳入中国医保,但部分地区仍存在报销限制。患者可通过医院社工或公益组织申请援助项目。

2. 公众科普的重要性

提高对HPV疫苗、定期筛查(如TCT、HPV检测)的认知,从源头降低宫颈癌发病率。

3. 科研与患者社群的联动

参与患者注册研究(如真实世界数据收集),助力优化联合用药方案。

联合用药不是简单的药物叠加,而是基于科学机制和个体差异的精准策略。患者应积极与医生沟通,利用生物标志物检测和新技术成果,选择最优方案。医学的进步正将“带瘤生存”变为可能,而科学认知与行动力是战胜疾病的核心武器。