维生素是维持人体正常生理功能的关键营养素,而维生素C作为其中最具话题性的成员之一,始终处于公众关注的焦点。一位62岁的退休阿姨在朋友推荐下开始每日服用维生素C片,却因儿子提醒“过量可能有害”陷入困惑——这个场景折射出大众对维生素C补充的普遍疑问:它究竟是百益无害的“万能补品”,还是暗藏风险的“双刃剑”?

一、维生素C的生理作用与代谢特征

维生素C(抗坏血酸)是人体无法自行合成的水溶性维生素,需通过饮食或补充剂获取。它在胶原蛋白合成、铁元素吸收、免疫调节等方面发挥着不可替代的作用。正常成人血液浓度约70μM,半衰期仅2小时,这意味着人体需持续补充。当摄入量不足时,可能引发牙龈出血、伤口愈合延迟等坏血病症状;但过量摄入同样会打破生理平衡。

二、安全剂量与长期服用的边界

1. 基础推荐量

中国营养学会建议成人每日摄入75-90mg,可通过食用1个橙子(约70mg)或100g青椒(约130mg)轻松满足。特殊人群如孕妇、哺乳期女性需增至120mg/日,吸烟者因代谢加快需额外补充35mg。

2. 补充剂的安全阈值

研究证实,短期每日摄入≤2000mg通常不会产生严重副作用,但超过此剂量可能引发渗透性腹泻、胃肠痉挛。值得注意的是,静脉注射用于癌症辅助治疗时,单次剂量可达2000mg(相当于日常推荐量40倍),但该方案需严格医学监护。

3. 长期服用的隐形风险

持续6个月以上超过1000mg/日的补充可能带来:

三、特殊人群的风险预警

儿童群体:

孕产妇:

慢性病患者:

四、科学补充的三大策略

1. 优先选择天然来源

每100g鲜枣含243mg维生素C,猕猴桃达62mg,红柿子椒128mg。建议采用“彩虹饮食法”,每日摄入5种以上颜色蔬果。烹饪时注意缩短加热时间,避免长时间浸泡以减少营养流失。

2. 精准把握补充时机

3. 建立风险监控机制

定期检测尿液草酸含量(正常值<40mg/24h),发现异常及时调整摄入量。服用期间出现血尿、持续性头痛或关节痛,需立即停药就医。

行动指南:维生素C补充自查清单

1. 必要性评估:是否存在长期蔬果摄入不足、慢性消化吸收障碍或特定疾病需求?

2. 剂量计算:将饮食来源与补充剂剂量叠加,确保总量不超过2000mg/日

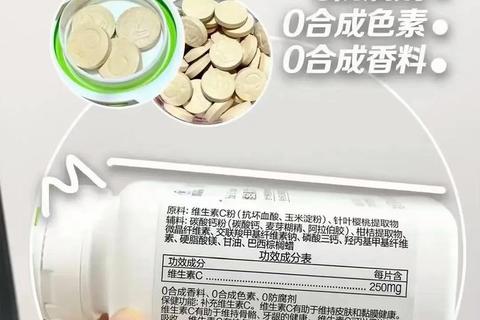

3. 剂型选择:优先选用无添加糖的咀嚼片,避免泡腾片导致钠摄入超标

4. 用药记录:建立服用日志,记录每日剂量及身体反应(如排便频率、尿液颜色)

5. 医疗协同:与主治医生沟通,每3个月复查肝肾功能及电解质水平

维生素C的补充如同精准的化学实验,既需要理解其促进健康的分子机制,也要警惕突破生理阈值的连锁反应。当我们在追求健康的过程中学会与营养素“对话”,才能真正实现“量体裁衣”式的个性化健康管理。