子宫内膜异位症(简称内异症)是育龄期女性最常见的妇科疾病之一,全球约10%的育龄女性受其困扰。它不仅带来痛经、慢性盆腔痛和不孕等问题,还可能影响肠道、泌尿系统,甚至增加癌变风险。面对这一复杂疾病,患者常陷入“该吃药还是手术”“如何避免复发”的困惑。本文将结合最新医学共识和临床实践,系统解析内异症的治疗策略,帮助患者科学应对。

一、疾病核心:从病因到症状的全面认知

子宫内膜异位症的本质是子宫内膜组织异常生长在子宫以外的部位(如卵巢、盆腔腹膜等),这些异位的内膜会随月经周期出血,引发炎症、粘连和疼痛。其典型症状包括:

1. 进行性加重的痛经:疼痛常从经期前1-2天开始,持续至经后数日。

2. 慢性盆腔痛:非经期也可能出现下腹坠胀或腰骶酸痛。

3. 痛或排便痛:深部痛或经期排便疼痛提示深部浸润型病变。

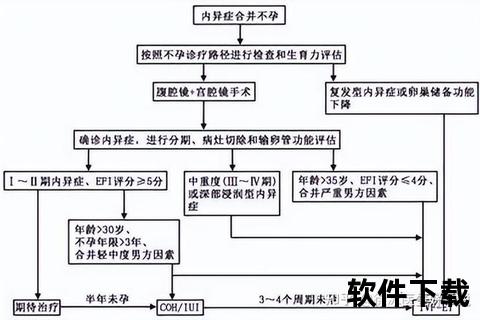

4. 不孕:约40%-50%患者合并不孕,与盆腔粘连、卵子质量下降有关。

特殊人群需警惕:青少年患者可能仅表现为周期性腹痛,易被误诊为胃肠疾病;孕妇若合并内异症需密切监测囊肿变化,避免妊娠期破裂风险。

二、治疗策略:个体化选择与长期管理

(一)药物治疗:控制症状的核心手段

药物治疗的目标是抑制雌激素分泌、减缓病灶生长,适用于轻中度疼痛或术后复发预防。

1. 一线药物

2. 二线药物

用药警示:约30%患者出现突破性出血、情绪波动等副作用;长期使用需定期监测肝功能和骨密度。

(二)手术治疗:精准切除与生育保护

手术适用于药物无效、囊肿≥4cm或合并不孕者,需严格把握指征以避免重复手术损伤卵巢功能。

1. 腹腔镜微创手术

2. 根治性手术

切除子宫及双侧附件仅适用于无生育需求、多次复发或疑似恶变者,但会导致提前绝经,需充分评估生活质量。

术后管理关键:无论保守或根治手术,术后均需药物维持治疗(如口服避孕药或孕激素)至少18-24个月,降低复发风险。

三、综合管理:超越医疗的全程呵护

(一)疼痛管理新理念

(二)生活方式干预

1. 饮食调整:增加ω-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)抑制炎症,减少红肉和精制糖摄入以降低雌激素活性。

2. 运动疗法:瑜伽和盆底肌训练可改善盆腔循环,每周3次、每次30分钟的中等强度运动显著缓解疼痛。

3. 心理支持:认知行为疗法(CBT)帮助患者应对焦虑,团体治疗可减少50%的抑郁评分。

四、预防与长期随访:降低复发风险

1. 阻断致病环节

2. 定期监测指标

行动建议:患者自我管理清单

1. 就医时机:痛经影响日常生活、非经期持续疼痛或备孕1年未果时,需尽早就诊。

2. 紧急处理:突发剧烈腹痛伴恶心呕吐,警惕囊肿破裂或蒂扭转,立即平卧并急诊就医。

3. 生育规划:建议内异症合并不孕者,在手术后6-12个月黄金窗口期积极备孕,必要时选择辅助生殖技术。

子宫内膜异位症的治疗是一场需要医患协作的持久战。通过药物控制、精准手术和生活方式调整的三维管理,患者完全可能实现症状缓解甚至长期稳定。记住,早期干预和规范随访是战胜疾病的关键——与其被动忍受疼痛,不如主动掌握科学的应对策略。