节育环(宫内节育器,IUD)作为一种长效、可逆的避孕方式,因其高效性和便捷性被广泛使用。其放置过程涉及专业医学操作,术后护理和潜在风险也需科学认知。本文结合临床指南和研究数据,系统性解析节育环放置的全流程及关键注意事项,帮助公众更全面地了解这一避孕选择。

一、哪些人适合放置节育环?

节育环并非适用于所有人群,需根据个体健康状况综合判断。

适用人群:

1. 自愿避孕的育龄女性:无禁忌证且希望长期避孕者。

2. 特定疾病辅助治疗:如子宫腺肌症、功能性子宫出血等(需使用含孕激素的节育环)。

3. 紧急避孕需求:无保护性行为后5天内可选择含铜节育环紧急避孕。

禁忌证:

特殊人群注意事项:

二、术前准备:医患双方的关键步骤

患者准备:

1. 全面评估:包括病史采集(妊娠史、月经情况)、妇科检查及超声确认子宫条件。

2. 知情同意:医生需详细告知操作风险(如感染、脱落)、术后可能的不良反应(如经期延长),并签署同意书。

3. 个人卫生:术前3天避免性生活,排空膀胱,穿着宽松衣物。

医疗准备:

三、操作流程:专业性与细节把控

核心步骤:

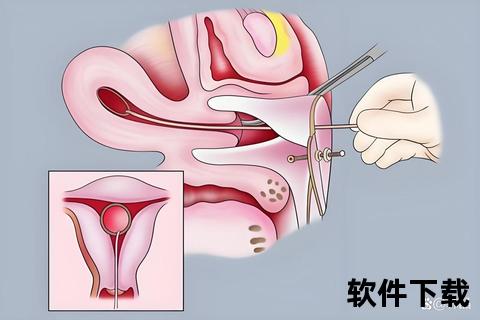

1. 体位与消毒:患者取膀胱截石位,常规消毒外阴、及宫颈。

2. 宫颈暴露与固定:使用窥阴器扩张,钳夹宫颈前唇以稳定子宫位置。

3. 宫腔探测:探针测量宫腔深度,确认子宫倾屈方向,避免穿孔。

4. 节育器放置:根据类型选择放置器(如叉型、套管式):

5. 术后确认:观察有无出血,记录尾丝长度,提醒患者自我检查。

技术难点与风险防控:

四、术后护理:降低并发症的关键

短期护理(0-2周):

1. 休息与活动:术后卧床24小时,1周内避免重体力劳动或剧烈运动(如跳跃、游泳)。

2. 卫生与性生活:2周内禁止盆浴和性生活,每日清水清洗外阴,避免感染。

3. 症状监测:轻微腹痛或点滴出血属正常现象;若出现发热、持续出血或脓性分泌物,需立即就医。

长期管理:

五、常见并发症与应对策略

1. 感染:

2. 异常出血:

3. 节育器异位或嵌顿:

六、特殊场景的个性化建议

理性选择与科学管理

节育环的放置需基于个体化评估,术后密切观察与规范护理能显著降低风险。若出现持续不适或疑似并发症,应及时就医而非自行处理。避孕不仅是技术问题,更是对自身健康的主动管理。通过医患协作与科学认知,节育环可以成为安全、高效的生命规划工具。