排便困难、腹部胀痛、坠胀……这些难以启齿的便秘困扰,影响着全球超10亿人的日常生活。当膳食纤维和运动无法缓解时,合理选择通便药物成为关键。但面对琳琅满目的药品——从温和的乳果糖到强效的比沙可啶,从儿童专用的聚乙二醇到孕妇安全的小麦纤维素——如何精准选择既能解决问题又避免依赖?本文基于最新医学共识和临床指南,系统性梳理五大优选方案及其科学依据,帮助不同人群走出用药误区。

一、识别便秘类型:选药前的关键诊断

医学定义中,每周排便少于3次或超过25%的排便伴随费力、硬便即为便秘。但病因差异直接影响药物选择:

自我检测工具:通过Bristol粪便分型量表(1-7型)评估便质。1-2型提示需渗透性药物,3-4型可尝试容积性泻药,5-7型可能需调整饮食而非药物。

二、五大优选方案的科学解析

方案1:渗透性泻药——安全基石

作用机制:通过高渗作用锁住肠道水分,软化粪便的同时刺激蠕动。

典型案例:6岁儿童功能性便秘,每日早餐时服用5ml乳果糖溶液,配合排便训练,8周后成功停药。

方案2:容积性泻药——纤维补充

作用机制:小麦纤维素等成分吸水膨胀,增加粪便体积触发排便反射。

方案3:刺激性泻药——应急之选

作用机制:直接刺激肠神经加速蠕动,代表药物比沙可啶、番泻叶。

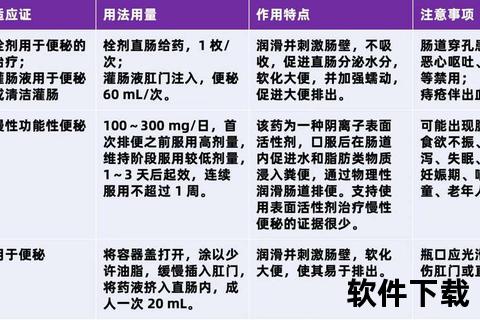

方案4:润滑性泻药——局部缓解

代表药物:开塞露(甘油制剂)、液体石蜡。

方案5:新型促分泌药——顽固便秘曙光

创新药物:利那洛肽通过激活鸟苷酸环化酶C受体,双重促进肠液分泌和蠕动。

三、特殊人群用药导航

1. 儿童群体

首选乳果糖(起始量5ml)或聚乙二醇(0.5g/kg),避免番泻叶等刺激性药物。研究表明,6个月以上婴儿可使用小麦纤维素颗粒掺入辅食。

2. 孕产妇

渗透性药物安全等级最高,乳果糖被FDA明确列为妊娠B类用药。禁用蓖麻油等可能引发宫缩的药物。

3. 老年人

合并用药需警惕电解质紊乱,推荐晨起服用聚乙二醇联合腹部按摩。研究显示该方案可使排便频率从2.1次/周提升至4.3次/周。

4. 术后患者

类药物导致的便秘,需联用纳洛酮等特异性拮抗剂,传统泻药有效率不足40%。

四、预防体系构建

1. 膳食金三角:每日25g膳食纤维(约400g西兰花)+1.5L水+10g植物油,可提升肠道润滑度。

2. 排便生物钟:晨起或餐后2小时内如厕,利用胃结肠反射提高成功率。

3. 运动处方:每天30分钟快走配合凯格尔运动,可使肠道传输时间缩短28%。

五、预警信号与就医指征

当出现以下情况需立即就诊:

药物联用警示:正在服用降压药或利尿剂者,避免镁盐类泻药;使用抗抑郁药需注意5-HT4受体激动剂的相互作用。

这场与便秘的持久战中,科学用药如同精准导航——既要快速缓解症状,更要守护肠道生态平衡。记住:任何药物的长期使用都需医学监督,建立"膳食调节-适度运动-合理用药"的三维防御体系,才能真正实现排便自由。当自我管理效果不佳时,及时寻求消化科医生帮助,通过直肠测压、结肠传输试验等精准诊断工具,制定个体化治疗方案。