带状疱疹,民间俗称“缠腰龙”或“蛇串疮”,是由水痘-带状疱疹病毒(VZV)再激活引起的感染性皮肤病。它不仅带来皮肤簇集性水疱、红斑等皮损,更伴随剧烈的神经痛,严重时可发展为持续数月至数年的后遗神经痛(PHN),对患者生活质量造成极大影响。根据临床统计,约30%的带状疱疹患者会出现PHN,而70岁以上老年人群的发生率高达75%。本文将从病因机制、药物治疗及特殊人群管理三方面,系统解析带状疱疹的科学应对策略。

一、病因与诊断:病毒潜伏与免疫失衡的双重挑战

带状疱疹的发病机制与病毒潜伏和免疫抑制密切相关。初次感染水痘后,病毒长期潜伏于脊髓后根神经节或颅神经节内,当人体因衰老、压力、疾病或药物导致免疫力下降时,病毒重新激活并沿感觉神经扩散至皮肤,引发典型症状。

典型症状包括:

诊断通常基于临床表现,必要时结合病毒PCR检测或血清学检查。早期识别并启动治疗(皮疹出现后72小时内)是降低PHN风险的关键。

二、抗病毒治疗:阻断病毒复制的黄金窗口期

抗病物是带状疱疹治疗的基石,需在发病早期足量使用以缩短病程、减轻症状。

1. 常用抗病物及作用机制

| 药物名称 | 作用机制 | 推荐剂量(成人) | 疗程 |

|-||--|--|

| 阿昔洛韦 | 抑制病毒DNA聚合酶,阻断病毒复制 | 800mg/次,每日5次 | 7-10天 |

| 伐昔洛韦 | 阿昔洛韦前体,生物利用度更高 | 1000mg/次,每日3次 | 7天 |

| 泛昔洛韦 | 转化为喷昔洛韦抑制病毒DNA合成 | 500mg/次,每日3次 | 7天 |

| 溴夫定 | 直接抑制病毒DNA链延长 | 125mg/次,每日1次 | 7天 |

注意事项:

2. 联合用药增强疗效

抗病毒治疗常与糖皮质激素联用(如泼尼松30-40mg/日),通过抑制炎症反应减少神经损伤,但需排除高血压、糖尿病等禁忌症。

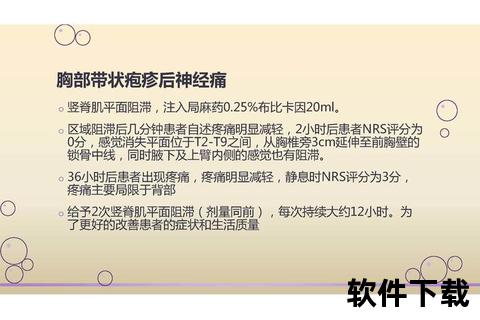

三、神经痛管理:分层治疗与多模式镇痛

带状疱疹疼痛分为急性期疼痛(≤30天)和PHN(≥30天),需采用阶梯式治疗方案。

1. 急性期疼痛控制

2. PHN的长期管理

四、特殊人群用药注意事项

1. 孕妇:首选阿昔洛韦(B类安全性),避免使用溴夫定(致畸风险)。

2. 儿童:轻症可自愈,重症需口服阿昔洛韦20mg/kg/次,每日4次。

3. 老年人:优先选择普瑞巴林(中枢副作用低于加巴喷丁),并监测肾功能。

五、预防与康复:降低复发与后遗症风险

1. 疫苗接种:重组带状疱疹疫苗(RZV)对50岁以上人群保护效力达97%,需接种2剂。

2. 日常护理:

带状疱疹的治疗需抓住“早期抗病毒、全程镇痛、个体化干预”三大原则。患者一旦出现疑似症状,应立即就医并规范用药,避免自行调整剂量或停药。通过科学管理,多数患者可显著减轻疼痛并降低PHN风险,重获生活质量。

参考文献:本文内容综合自《带状疱疹中国专家共识》、梅奥诊疗指南及多中心临床研究。