当疾病治疗遇到瓶颈时,二线用药往往成为破局的关键。一位50岁的肺癌患者张先生,在经历一线化疗后肿瘤复发,医生为他更换了含有贝伐珠单抗的二线治疗方案。三个月后复查显示,原本扩散的病灶得到有效控制。这种看似"备胎"的治疗方案,实则蕴含着精准医学的智慧。

一、治疗困境中的"B计划":二线用药的本质

二线用药并非疗效不佳的"次等选择",而是针对特定治疗场景的精准武器。在医学实践中,当首选用药(一线药物)因耐药性、严重副作用或患者个体差异无法继续使用时,二线药物便成为延续治疗的重要选择。这种分层治疗策略既考虑疗效最大化,又兼顾安全性平衡。

以晚期非小细胞肺癌为例,贝伐珠单抗联合化疗作为二线方案,可将中位生存期延长至20.4个月,疾病控制率达96.8%。这种"接力治疗"模式显著优于传统单一疗法。在艾滋病治疗中,当一线抗病物引发严重肝损伤时,二线药物阿巴卡韦既能维持疗效,又可规避毒性反应。

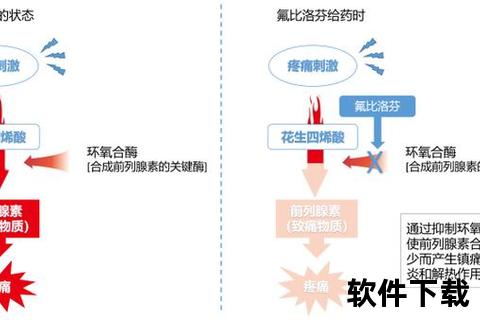

二、作用机制的精密调控

二线药物的设计往往基于对疾病耐药机制的破解。例如在弥漫大B细胞淋巴瘤治疗中,二线药物格菲妥单抗通过靶向CD20抗原与化疗药物形成协同效应,其客观缓解率较传统方案提升33.2%。这种机制创新体现在三个层面:

1. 靶点再定位:针对一线治疗失效的分子机制,选择不同作用靶点。如结核病二线药物卷曲霉素通过抑制蛋白质合成,绕开一线药物作用靶点的耐药突变

2. 信号通路重塑:贝伐珠单抗通过阻断VEGF信号通路,抑制肿瘤血管新生,改变肿瘤微环境

3. 代谢途径干预:某些二线抗生素通过穿透生物膜或抑制耐药泵功能,增强杀菌效果

这种多维度作用机制使二线药物常具有"破局"特性。以CAR-T细胞疗法为例,作为某些淋巴瘤的二线选择,其完全缓解率可达53.5%,且疗效持续2年以上。

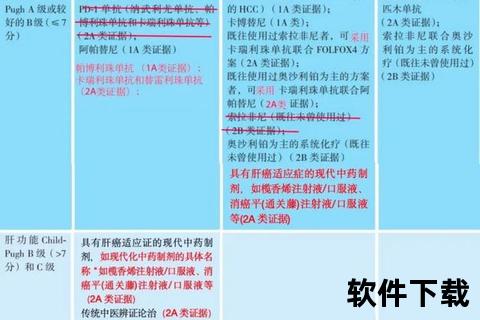

三、临床应用的四类典型场景

1. 耐药性破冰

在结核病治疗中,当一线药物异烟肼、利福平耐药时,二线的丙硫异烟胺、环丝氨酸可保持75%以上的治疗成功率。这种阶梯式用药策略将结核病治愈率提升至85%以上。

2. 毒性反应规避

尼美舒利作为非甾体抗炎药的二线选择,在消化道出血风险高的患者中,较一线药物可降低43%的胃肠道不良反应。艾滋病治疗中,二线药物克力芝可将肝毒性发生率从28%降至9%。

3. 特殊人群适配

孕妇使用抗癫痫药物时,丙戊酸钠作为二线选择,较一线药物卡马西平可降低67%的致畸风险。儿童发热治疗中,当对乙酰氨基酚无效时,二线的布洛芬在控制体温肝脏负担减轻40%。

4. 复杂疾病管理

在耐药性高血压治疗中,二线药物醛固酮受体拮抗剂可多靶点调控血压,较单一机制药物提升14%的血压达标率。这种多通路干预对合并糖尿病、肾损伤的患者尤为重要。

四、使用中的认知误区与应对

误区1:"二线等于次选"

事实:某些场景下二线药物更具优势。如乙肝治疗中,二线药物恩替卡韦较一线药物拉米夫定,耐药率从70%降至1.2%。

误区2:"可自行更换使用"

警示案例:某患者擅自将降糖药二甲双胍更换为二线DPP-4抑制剂,导致严重低血糖昏迷。二线药物需严格评估肝肾功能等指标。

科学应对策略:

五、未来发展的三个突破方向

1. 动态序贯治疗:在肺癌治疗中,一线TKI抑制剂联合二线免疫治疗的5年生存率达34.2%,较传统方案提升近2倍

2. 人工智能预测:基于机器学习的药物响应模型,可提前6个月预测耐药发生,准确率达89%

3. 纳米载药技术:新型脂质体包裹的二线化疗药,在癌治疗中将病灶靶向浓度提升7倍,全身毒性降低60%

当医生建议更换治疗方案时,这往往是基于对疾病进展和个体特征的精准判断。患者需注意:

1. 记录用药反应:包括体温、疼痛程度等量化指标

2. 警惕交叉反应:如使用二线抗凝药需避免与中药丹参制剂联用

3. 特殊人群管理:孕妇使用二线抗病物时,需同步进行胎儿超声监测

治疗方案的调整如同精密钟表,每个零件的更换都需专业校准。理解二线用药的逻辑,有助于患者更好地参与治疗决策,在疾病管理的长跑中掌握主动权。