当喉咙痛、发烧或皮肤红肿时,很多人会习惯性地服用“消炎药”或“抗生素”。但你是否知道,这两类药物在作用机制、适应症和使用原则上截然不同?错误用药不仅可能延误病情,还会导致细菌耐药性等严重后果。本文将从科学角度解析两者的区别,并提供实用的用药建议。

一、抗生素与消炎药:定义与分类

1. 抗生素:精准打击细菌的“武器”

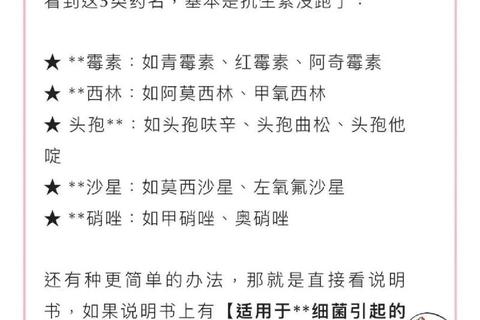

抗生素是由微生物(如细菌、真菌)产生的天然物质,或通过人工合成的化合物,能够抑制或杀灭细菌。根据作用机制,主要分为以下几类:

2. 消炎药:缓解炎症的“灭火器”

消炎药的作用是减轻炎症反应(红、肿、热、痛),分为两类:

关键区别:抗生素仅对细菌感染有效,而消炎药适用于所有炎症(包括非感染性炎症,如关节炎、扭伤)。

二、作用机制与适用场景

1. 抗生素:如何精准“锁定”细菌?

适用场景:确诊或高度怀疑细菌感染时使用,如肺炎链球菌引起的肺炎、链球菌性咽炎、尿路感染等。

2. 消炎药:如何缓解炎症?

适用场景:非感染性炎症(如痛风、类风湿性关节炎)、感染性炎症的辅助治疗(如退烧、缓解疼痛)。

三、合理用药:避免三大误区

误区1:将抗生素当作“万能消炎药”

普通感冒、流感多由病毒引起,抗生素无效。滥用会导致肠道菌群紊乱、肝肾功能损伤,甚至诱发耐药菌。

症状判断:

误区2:随意停药或过量用药

抗生素需按疗程服用,过早停药易导致细菌耐药。例如,链球菌性咽炎需至少10天疗程。而消炎药(如布洛芬)长期使用可能引发胃溃疡,需遵医嘱。

误区3:忽视特殊人群用药风险

四、耐药性危机:滥用抗生素的代价

全球每年约127万人直接死于耐药菌感染。例如,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)对多数β-内酰胺类抗生素无效,治疗难度大。耐药性产生的原因包括:

1. 未完成疗程,残留细菌进化出耐药性。

2. 农业和畜牧业中抗生素的过度使用。

3. 医院内交叉感染。

五、实用建议:家庭健康管理指南

1. 家庭药箱配置

2. 突发情况处理

3. 预防感染

六、何时就医?警惕这些危险信号

抗生素和消炎药是医学史上的伟大发现,但唯有科学使用才能守护其疗效。记住:“消炎药不杀菌,抗生素不抗炎”。当症状来袭时,及时就医、规范用药,才是对自己和他人健康负责的选择。