在抗生素家族中,阿莫西林因其广谱抗菌特性成为最常被提及的药物之一。但很多人并不了解,这种白色小药片如何精准打击病原菌,又为何需要严格遵守用药规范。我们将从微观机制到临床实践,揭开阿莫西林的科学面纱。

一、为什么阿莫西林能精准打击细菌?

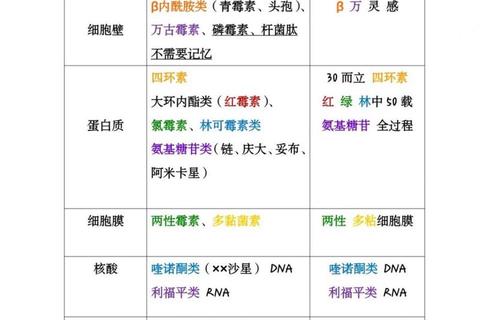

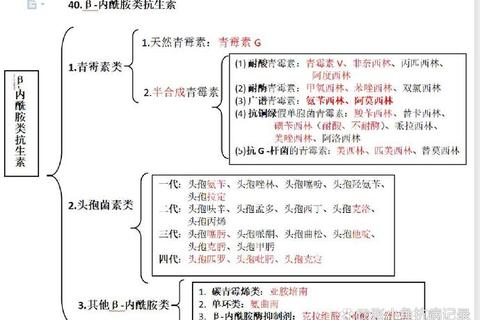

阿莫西林的核心作用机制在于破坏细菌的细胞壁合成。细菌细胞壁由肽聚糖构成,这种网状结构赋予细菌形态和抗渗透压能力。阿莫西林通过模仿细菌细胞壁合成所需的D-丙氨酰-D-丙氨酸结构,与青霉素结合蛋白(PBPs)不可逆结合,导致细胞壁合成中断。

当细菌失去细胞壁保护后,会因内部渗透压失衡而膨胀破裂。这一过程被称为溶菌效应,其效率与药物浓度呈正相关。值得注意的是,哺乳动物细胞没有细胞壁,因此该机制对宿主细胞无害,这也解释了阿莫西林相对安全的原因。

二、时间就是疗效:β-内酰胺类药物的药效动力学奥秘

作为典型的时间依赖性抗生素,阿莫西林的疗效不单纯取决于浓度峰值,而更注重有效浓度的维持时间。研究显示,当血药浓度高于最低抑菌浓度(MIC)的时间超过给药间隔的50%时,才能实现最佳杀菌效果。

临床给药方案优化原则:

1. 延长输注时间:重症感染患者建议采用3小时静脉输注

2. 缩短给药间隔:将每日剂量分3-4次给予比单次大剂量更有效

3. 个体化调整:肾功能不全者需延长给药间隔

特殊人群需特别注意:儿童需根据体重调整剂量(20-40mg/kg/日),孕妇应在医生指导下使用,哺乳期妇女用药期间需暂停哺乳。

三、从实验室到病床:临床应用全景解析

适应症图谱:

联合用药策略:

1. +克拉维酸钾:对抗产酶菌,抗菌谱扩展30%

2. +庆大霉素:针对复杂尿路感染的黄金组合

3. +质子泵抑制剂:根除幽门螺杆菌的标准方案

疗效监测指标:

四、警惕隐形危机:耐药性与合理用药

我国细菌耐药监测数据显示,大肠埃希菌对阿莫西林的耐药率已超过60%。这种耐药性主要源于细菌产生的β-内酰胺酶,该酶可水解药物结构中的β-内酰胺环。

用药六大黄金准则:

1. 确诊细菌感染后再使用(病毒性感冒无效)

2. 按时按量服用,不可随意中断疗程

3. 不与乳制品同服(钙离子降低吸收率30%)

4. 过敏体质者禁用(交叉过敏发生率0.1%-1%)

5. 长期使用需监测肝肾功能(约5%患者出现转氨酶升高)

6. 储存于阴凉干燥处(潮湿环境易致药物分解)

值得关注的特殊情况:老年患者因肾功能减退,需将剂量调整为常规用量的2/3;肝病患者需避免与对乙酰氨基酚联用。

五、当科学遇上现实:患者行动指南

就医预警信号:

家庭护理要点:

预防性用药禁区:

在这个抗生素耐药形势严峻的时代,正确理解和使用阿莫西林不仅关乎个体健康,更是维护公共卫生安全的重要防线。记住:最有效的药物,永远是被科学使用的药物。