深夜躺在床上辗转反侧,时钟的滴答声在寂静中格外刺耳——这是中国38.2%成年人的共同困境。当褪黑素软糖、口服片等产品以"天然助眠"的形象席卷市场,无数失眠者将其视为救命稻草,却鲜少有人注意到:某电商平台褪黑素产品评论区里,"第二天昏沉""停药后更难入睡"等反馈占比高达27%。这个被包装成"睡眠救星"的激素类物质,究竟在人体内扮演着怎样的角色?

一、褪黑素的生物学密码

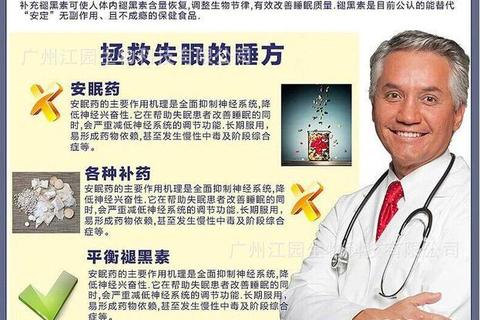

松果体在夜幕降临时启动的精密流水线上,以万亿分之一克为计量单位的褪黑素悄然分泌。这种吲哚胺类物质如同生物钟的校准器,通过抑制下丘脑视交叉上核的活跃度,引导皮质醇水平下降、呼吸频率减缓,为睡眠创造理想的生理环境。值得注意的是,其作用机制更接近"环境调光师"而非强力——研究显示,0.3mg剂量即可模拟自然分泌峰值,过量补充反而导致受体敏感性下降。

临床数据显示,外源性补充仅对两类情况具有明确疗效:向东跨越2-5个时区引发的昼夜节律紊乱(缩短入睡时间约7分钟),以及35岁以上人群因松果体萎缩导致的分泌不足(提升睡眠质量指数15%)。但对于焦虑型失眠患者,其效果甚至低于安慰剂。

二、被忽视的风险图谱

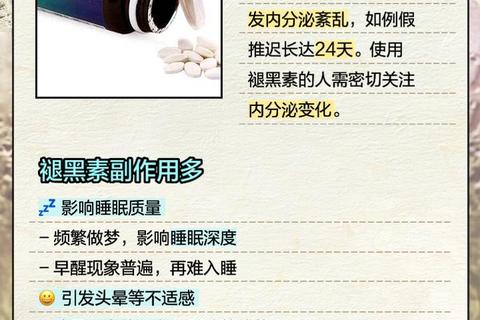

某三甲医院2024年接诊的褪黑素相关病例中,42%患者出现剂量依赖现象——从初始0.5mg逐渐增至10mg仍无法入眠。这种自我强化的恶性循环源于两个机制:外源性激素持续抑制松果体正常功能;G蛋白偶联受体MT1/MT2出现耐受性下调。

更隐蔽的风险在代谢层面展开。褪黑素经CYP1A2酶代谢的特性,使其与抗抑郁药(氟伏沙明)、避孕药产生相互作用,可能使血药浓度波动超300%。对糖尿病患者的追踪研究显示,连续服用6个月以上者,空腹血糖波动幅度增加2.3mmol/L。

特殊人群需格外警惕:

三、科学使用路线图

选择产品时需关注三个核心参数:

1. 剂量梯度:从0.5mg起始,每周递增0.3mg直至见效,最高不超过3mg

2. 服用时序:向东跨时区需在目标地就寝前3小时服用,分泌不足者固定睡前1小时

3. 成分纯度:优选单方制剂,复合产品中缬草、甘菊等成分可能干扰激素代谢

某睡眠中心2024年对照实验显示,联合认知行为疗法(CBT-I)可将有效率提升至71%。具体操作包括:

当出现以下情况需立即停用并就医:

四、替代方案矩阵

针对不同失眠诱因的干预策略:

值得关注的新兴疗法:

在纽约睡眠医学中心公布的2025年诊疗指南中,褪黑素已从一线治疗方案调整为辅助手段。这提醒我们:真正的睡眠革命不在于寻找"神奇药丸",而是重建人与昼夜节律的和谐共鸣。当城市灯火通明至深夜,或许关上电子设备的那一刻,才是最好的天然。