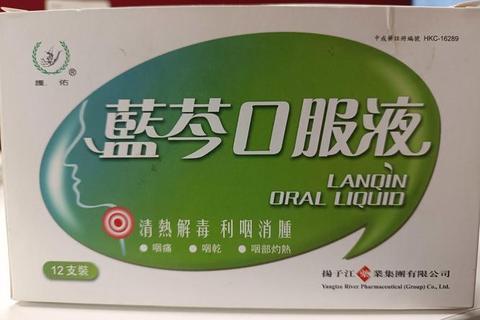

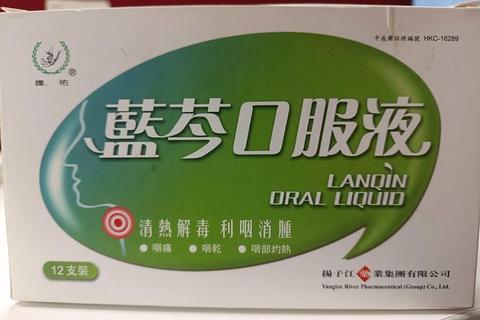

蓝芩口服液作为临床常用的中成药,常被用于缓解咽喉肿痛等炎症相关症状,但其“是否属于消炎药”的争议却长期存在。许多患者在自行用药时容易将它与阿莫西林等抗生素混淆,或误认为其能替代所有抗感染治疗。本文将从药理学机制、临床适应症及用药误区等角度,系统解析这一问题的核心。

一、消炎药的本质与蓝芩口服液的定位

消炎药(抗炎药)在医学上分为两类:

1. 非甾体抗炎药(如布洛芬):通过抑制前列腺素合成,缓解红肿热痛等炎症反应;

2. 糖皮质激素(如地塞米松):通过抑制免疫反应发挥强效抗炎作用。

而抗生素(如青霉素)的作用是杀灭或抑制细菌,属于抗感染药物,与抗炎机制有本质区别。

蓝芩口服液由板蓝根、黄芩、栀子、黄柏、胖大海等5味中药组成,属于清热解毒类中成药。其通过多靶点调节实现抗炎效果:

实验证实,蓝芩口服液对二甲苯致小鼠耳肿胀、角叉菜胶致大鼠足肿胀等炎症模型均有显著抑制作用。它虽具有抗炎效果,但作用机制与传统消炎药不同,更适用于轻中度炎症的辅助治疗。

二、蓝芩口服液的适用症状与局限性

适用场景

1. 急性咽炎:表现为咽部灼热、干痛,吞咽时加重,常伴咳嗽;

2. 风热感冒:发热、咽痛、鼻塞黄涕、舌红苔黄;

3. 病毒感染初期:如手足口病、疱疹性咽峡炎的咽部症状。

不适用情况

1. 细菌感染:化脓性扁桃体炎(咽部脓点、高热)需联合抗生素;

2. 风寒感冒:畏寒、流清涕、咽痒;

3. 慢性炎症:脾胃虚寒者长期使用可能加重腹泻。

三、用药误区与风险提示

误区1:将中成药等同于“天然无副作用”

蓝芩口服液含苦寒药材,部分患者用药后出现腹泻、腹痛,可能与黄芩、黄柏刺激胃肠道有关。建议饭后服用,脾胃虚弱者减量。

误区2:儿童与成人用药剂量混淆

特殊人群注意事项

四、科学用药建议

1. 症状初发期:咽干、轻度肿痛时单独使用,配合温盐水漱口;

2. 联合用药原则:

3. 疗程控制:连用不超过7天,症状未缓解需及时就医。

五、咽喉健康的日常防护

蓝芩口服液的抗炎作用源于其多成分协同机制,可作为轻症咽喉炎症的一线选择,但不能替代抗生素或激素治疗。患者需根据症状特点合理用药,特殊人群更需严格遵循医嘱。当出现吞咽困难、持续高热或脓性分泌物时,提示病情进展,务必及时就医明确诊断。