儿童微量元素检查挂哪科-小孩检测微量元素挂号科室指南

19429202025-04-04肿瘤医院28 浏览

儿童的健康成长牵动着每一位家长的心,而当孩子出现食欲不振、发育迟缓或反复生病时,“微量元素缺乏”常成为家长关注的焦点。面对医院复杂的科室分类和网络信息的纷繁矛盾,如何正确选择检查科室?检查是否真的必要?本文将结合医学指南与临床经验,为家长提供一份实用、科学的决策指南。

一、微量元素检查的误区与真相

微量元素(如锌、铁、钙、铜等)虽在人体内含量极少,却参与着免疫调节、骨骼发育、神经功能等关键生理活动。关于微量元素检测的争议从未停止:

误区1:通过头发或指尖血检测即可准确判断缺乏程度。

真相:静脉血检测的准确性高于指尖血和毛发检测,但即使是静脉血,也只能反映血液中的短期水平,无法评估长期储存量。

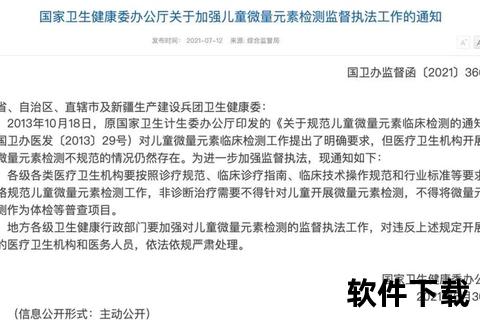

误区2:所有孩子都需要常规检查微量元素。

真相:国内外多项指南指出,无特异性症状的儿童无需常规检测。只有在孩子出现明显营养不良、异食癖、严重贫血或发育障碍时,医生才会建议针对性检查。

二、如何正确选择检查科室?

医院的科室设置差异较大,家长需结合孩子的症状和医院实际情况灵活选择。以下是常见科室的适用场景:

1. 儿科(普儿内科)

适用情况:孩子出现食欲减退、睡眠不安、反复感染等非特异性症状,家长希望初步排查健康问题。

科室特点:儿科医生可综合评估孩子的整体健康状况,若怀疑微量元素缺乏,会开具检查单并解读结果。

2. 儿童保健科

适用情况:健康体检、生长发育监测(如身高体重不达标)、预防性营养评估。

科室优势:专攻儿童生长发育规律,可结合饮食记录、运动习惯等制定个性化干预方案。

3. 营养科

适用情况:孩子长期偏食、挑食,或已确诊营养性疾病(如缺铁性贫血、佝偻病)。

服务亮点:提供膳食分析、营养补充方案,甚至可设计治疗性食谱。

4. 专科门诊

消化科:针对腹泻、便秘等消化问题影响营养吸收的儿童。

内分泌科:若微量元素异常与甲状腺功能、性早熟等内分泌疾病相关。

注意事项:

部分医院允许家长直接到检验科开单检查,但建议先咨询医生,避免盲目检测。

三甲医院通常分科细致,社区医院可能仅设“儿科”或“全科”,家长可提前电话咨询。

三、检查流程与科学解读

检查前的准备

空腹要求:多数医院要求抽血前禁食4-6小时,但部分机构允许餐后检测(需提前确认)。

症状记录:整理孩子近期的饮食情况、症状出现时间及频率,便于医生分析。

检查方法与局限性

| 检测方式 | 优点 | 缺点 |

|--|||

| 静脉血 | 准确性较高 | 孩子配合度低,需专业操作 |

| 指尖血 | 便捷、疼痛感轻 | 易受组织液污染,结果误差大 |

| 毛发检测 | 无创、可反映长期水平 | 受洗发水、环境污染干扰 |

报告解读要点:

微量元素参考值范围因检测方法和仪器不同而存在差异,轻度异常无需恐慌。例如,血钙水平受激素调节,单一指标偏低未必代表缺钙。

需结合临床症状综合判断。如锌缺乏常伴随口腔溃疡、伤口愈合缓慢;铁缺乏可能导致注意力不集中、面色苍白。

四、何时需要治疗?如何科学干预?

治疗指征

检测值显著低于正常范围(如血锌<60μg/dL)。

存在典型临床表现且排除其他疾病(如严重缺铁导致的贫血)。

干预方案

食补优先:

补锌:牡蛎、牛肉、南瓜子;

补铁:动物肝脏、红肉、菠菜(搭配维生素C促进吸收);

补钙:牛奶、豆腐、绿叶蔬菜。

药物补充:需严格遵医嘱,避免过量。例如长期大剂量补锌可能抑制铜吸收,导致免疫功能下降。

五、给家长的实用建议

1. 避免过度检查:健康儿童无需因“长得慢”“不爱吃饭”频繁检测,优先调整饮食结构。

2. 选择正规机构:社区医院或私立诊所的快速检测仪误差风险较高,建议选择三级医院静脉采血。

3. 关注整体健康:微量元素缺乏常与饮食不均衡、慢性疾病相关,治疗需标本兼治。

微量元素检查并非儿童健康的“”,科学养育的核心在于均衡饮食、定期儿保和适度运动。当孩子出现异常症状时,家长应理性选择科室,与医生充分沟通,避免被不准确的检测结果误导。记住:营养问题预防胜于治疗,一碗富含食材的杂粮粥,远比一纸检测报告更能守护孩子的成长。

参考资料:中华医学会儿科学分会营养学组指南、三级医院临床诊疗经验及公共卫生政策解读。