关节疼痛、僵硬和活动受限是困扰全球数亿人的常见问题,尤其是骨关节炎患者。随着健康意识的提升,硫酸软骨素(Chondroitin Sulfate)作为一种关节健康补充剂,逐渐成为公众关注的焦点。其作用机制、适用人群及使用中的争议仍存在认知模糊。本文将从科学角度解析软骨素的关节修复、抗炎与骨健康保护机制,并提供实用建议。

一、软骨素的结构与生物学功能

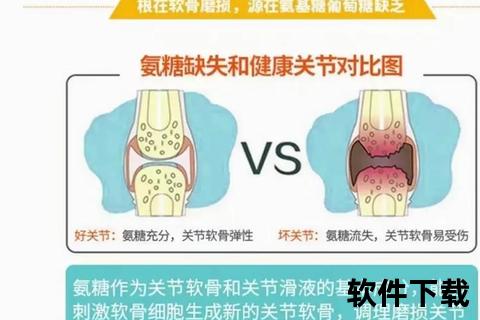

软骨素是一种天然存在于关节软骨、韧带和滑液中的黏多糖,由氨基半乳糖和葡萄糖醛酸交替连接构成。其分子结构赋予其独特的“液状磁石”特性,能够吸附大量水分,维持软骨的弹性和润滑功能。

1. 润滑与减震作用:软骨素通过增加滑液黏稠度,在关节表面形成保护膜,减少运动中的摩擦和冲击。

2. 软骨修复与再生:刺激软骨细胞分泌Ⅱ型胶原蛋白和蛋白聚糖,促进受损软骨的修复。

3. 抑制炎症与降解酶:通过阻断胶原酶、弹性蛋白酶的活性,减少软骨基质的分解,延缓关节退变。

二、软骨素在骨关节炎中的临床应用

1. 缓解疼痛与改善功能

多项临床研究表明,软骨素可显著减轻骨关节炎患者的疼痛和僵硬症状。例如,一项针对膝关节炎患者的随机对照试验发现,持续服用软骨素6个月后,患者WOMAC疼痛评分降低约50%。其机制可能包括:

2. 联合用药的协同效应

软骨素常与氨基葡萄糖(Glucosamine)联用,两者协同增强疗效:

临床数据显示,联合用药对中重度关节炎患者的疼痛缓解效果优于单一成分。

3. 争议与局限性

尽管部分研究支持软骨素的疗效,但结果仍存在分歧。例如,美国国立卫生研究院的GAIT试验发现,软骨素单独使用对轻症患者效果有限,仅在中重度病例中显示疼痛缓解。长期疗效和软骨再生能力尚未被完全证实。

三、软骨素的抗炎与骨健康保护机制

1. 抗炎作用的分子基础

2. 骨密度与代谢支持

四、适用人群与使用建议

1. 目标人群

2. 禁忌与注意事项

3. 剂量与疗程

五、科学选择与生活管理

1. 产品选择要点

2. 生活方式干预

3. 何时就医

若出现以下情况,需及时就诊:

六、未来研究方向与争议

尽管软骨素的应用前景广阔,仍需更多高质量研究验证其长期效果和适应症扩展,例如在心血管健康、认知功能改善等领域的潜在作用。针对不同基因型患者的个性化用药方案,可能成为未来研究方向。

软骨素作为关节健康的辅助选择,其价值在于综合修复与抗炎机制。患者需理性看待其疗效,结合医学治疗和生活方式调整,才能实现关节健康的长期管理。对于特殊人群和复杂病例,始终建议在医生指导下制定个体化方案。

(本文参考临床研究及权威指南,内容仅供参考,不替代专业医疗建议。)

参考文献: