当您因扁桃体发炎或尿路感染服用消炎药时,是否经历过腹部绞痛、频繁腹泻的困扰?这种看似矛盾的“越治病越重”现象,背后往往与肠道菌群的微妙平衡被打破有关。本文将带您揭开消炎药导致腹泻的机制,并提供从家庭护理到专业治疗的全程应对方案。

一、消炎药与肠道:一场无声的“微生态战争”

消炎药(尤其是抗生素)通过杀灭致病菌发挥作用,但肠道内寄居的万亿微生物——包括有益菌、中性菌和有害菌——同样可能成为“战场误伤者”。以下是腹泻发生的三大核心机制:

1. 菌群失衡:抗生素无差别攻击下,乳酸杆菌、双歧杆菌等有益菌锐减,耐药菌(如艰难梭菌)或条件致病菌趁机繁殖,引发渗透性腹泻或炎症反应。

2. 肠道刺激:部分药物(如红霉素)直接刺激肠道神经,加速蠕动,导致食物未充分吸收即排出。

3. 代谢干扰:抗生素可能抑制肠道酶活性,影响糖类分解和胆汁酸代谢,造成消化功能紊乱。

二、识别症状:从轻微不适到危险信号

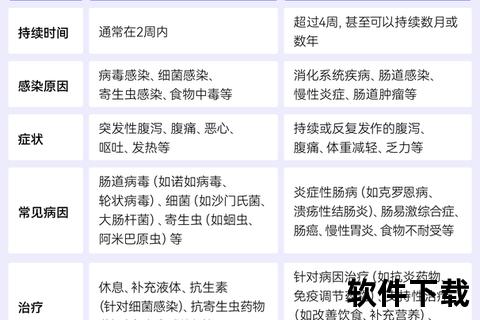

腹泻虽是典型表现,但不同人群和病因存在差异:

警示信号:若出现持续高热、剧烈腹痛、血便或每日腹泻超过10次,应立即就医排除感染性肠炎。

三、应对策略:阶梯式干预恢复肠道稳态

1. 家庭护理与初步调整

2. 药物干预与医疗支持

3. 特殊人群注意事项

四、预防优于治疗:构筑肠道防御体系

1. 合理用药:

2. 营养支持:

3. 行为管理:

五、平衡疗愈的艺术

消炎药相关腹泻的本质是人体微生态的“暂时性危机”。通过早期识别、科学补菌与合理用药,多数患者可在1-2周内恢复。记住一个核心原则:肠道健康不是“杀菌至上”,而是维持菌群多样性与宿主免疫的动态平衡。当您下次拿起抗生素时,不妨同步备好益生菌——这或许就是现代医学赋予我们的“智慧双保险”。

(本文内容整合自临床指南与循证研究,具体用药请遵医嘱)

关键词自然分布示例:消炎药腹泻、肠道菌群失调、益生菌补充、抗生素相关性腹泻、伪膜性肠炎、艰难梭菌感染、家庭护理、微生态平衡。