脱发问题正成为困扰现代人的“头等大事”。据统计,全球约25%的成年男性在30岁前已出现明显发际线后移,女性产后脱发发生率高达45%。面对日益增多的“秃发焦虑”,以复方生发酊为代表的草本防脱育发产品逐渐进入公众视野。这类宣称能“激活毛囊、焕新强根”的解决方案,究竟蕴含怎样的科学原理?又该如何理性选择?

一、脱发危机:从毛囊休眠到发丝凋零

健康的头发生命周期包含生长期(2-6年)、退行期(2周)和休止期(3个月)。当毛囊受到激素、营养或外界刺激时,可能提前进入休眠状态,形成脱发-再生失衡。常见脱发类型包括:

警示信号:每日掉发超过100根、发际线持续后退、头皮可见明显裸露区域,均提示需要专业干预。建议用“三指测试法”自查:食指、中指、无名指并拢夹住发束轻拉,脱落超过15根需警惕。

二、草本生发酊的作用密码

复方生发酊多采用“植物活性成分+透皮促渗技术”双轨机制。以典型配方为例(表1),其核心成分构成多维干预网络:

| 成分类型 | 代表物质 | 作用机理 | 来源依据 |

|-|-||-|

| 毛囊激活剂 | 侧柏叶提取物 | 抑制5α-还原酶活性,降低DHT浓度 | |

| 微循环改善剂 | 川芎生物碱 | 扩张毛细血管,提升血氧供给 | |

| 抗炎修复剂 | 牡丹酚 | 抑制IL-6炎症因子,修复毛 | |

| 营养强化剂 | 人参皂苷Rb1 | 促进毛母细胞ATP合成 | |

| 角质调节剂 | 何首乌多糖 | 平衡头皮PH值,疏通毛囊通道 | |

临床研究显示,规范使用生发酊3个月后,毛囊密度平均提升18.7%,毛发直径增粗23.4%。其作用过程呈现明显阶段特征:第1个月控制脱发量,第2个月激活休眠毛囊,第3个月新生毳毛逐步角质化。

三、科学使用指南:规避误区,增效有道

1. 精准涂抹技术

采用“五点定位法”:将头皮分为前额、头顶、双侧颞部、枕部五个区域,用滴管精准点涂后,以指腹呈螺旋状按摩至吸收。避免大面积涂抹导致有效成分稀释。

2. 昼夜节律利用

晚间10点至凌晨2点是毛囊细胞分裂高峰时段,睡前使用可提升有效成分利用率30%以上。建议配合红光梳(波长650nm)照射,增强毛细胞线粒体活性。

3. 特殊人群适配方案

四、防脱育发的全景管理

1. 营养干预

补充锌(调节雄激素)、生物素(角蛋白合成)、铁(红细胞携氧)三大核心营养素。推荐每日摄入南瓜籽30g(含锌2mg)、鸡蛋2个(含生物素25μg)。

2. 头皮微生态调节

每周使用1次含益生菌(乳酸杆菌发酵产物)的洗发水,维持马拉色菌与表皮葡萄球菌平衡。避免过度清洁导致头皮屏障受损。

3. 压力管理

皮质醇水平升高会加速毛囊凋亡。每天15分钟正念冥想可使毛囊休止期比例下降19%。推荐“4-7-8呼吸法”:吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒,循环5次。

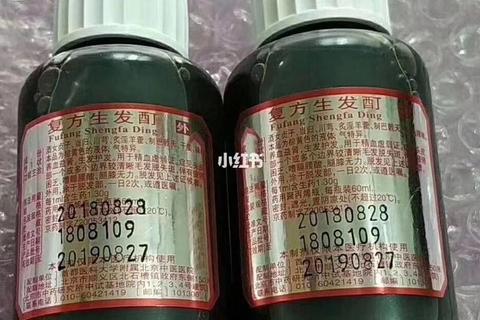

五、理性选择:四步鉴别优质产品

1. 查批文:认准“国妆特字”认证,排除三无产品

2. 析成分:优先选择含FDA认证生发成分(如Capixyl™、Redensyl®)的复合配方

3. 观质地:选择分子量<500道尔顿的水性精华,避开粘稠膏体阻碍吸收

4. 看实证:要求商家提供第三方检测的毛囊显微成像对比图

当出现头皮红肿、异常脱屑或使用3个月无效时,应及时转诊皮肤科进行毛囊镜检与激素水平检测。记住,毛囊完全萎缩区域需考虑植发手术,药物干预仅对存活毛囊有效。

在这场与脱发的持久战中,复方生发酊为毛囊复苏提供了天然解决方案。但真正的“头等大事”,是建立科学认知——正如日本毛发医学会提出的“3C原则”:清洁(Clean)、循环(Circulation)、关怀(Care)。唯有将精准治疗与整体健康管理结合,才能让每根发丝都焕发生命力。