人生价值实现之道:解锁潜能与追寻使命的双向路径

19429202025-04-04性病资询16 浏览

在快节奏的现代社会中,许多人陷入一种“意义真空”——尽管生活忙碌,却常感到空虚或迷茫。心理学研究发现,超过60%的成年人曾因缺乏明确的人生目标而经历情绪困扰。这种状态不仅影响心理健康,还可能引发躯体症状,如慢性疲劳、睡眠障碍等。如何找到自己的人生方向?科学表明,这需要从解锁潜能与追寻使命两个维度入手,两者相互促进,构成实现人生价值的闭环。

一、解锁潜能:重新认识你的内在资源

潜能是每个人与生俱来的能力储备,但多数人仅开发了其中一小部分。神经科学研究发现,大脑具有神经可塑性,这意味着通过训练,人的认知、情绪和行为模式均可被重塑。

1. 潜能的科学基础

生理层面:大脑中的前额叶皮层负责高阶思维能力(如决策、创造力),通过刻意练习可增强其功能。

心理层面:斯坦福大学提出的“成长型思维”理论指出,相信能力可通过努力提升的人,更易突破自我设限。

2. 如何识别自身潜能

自我评估工具:通过MBTI性格测试、霍兰德职业兴趣量表等,定位个人优势领域。

行为观察法:回顾过往经历,列出“无需费力就能做好”的事,这些往往是潜能的外显信号。

他人反馈:同事、亲友的客观评价常能揭示个体未察觉的优势。

3. 潜能开发的实用策略

刻意练习:针对目标领域进行结构化训练(如每天30分钟技能学习)。

跨领域融合:将不同领域的知识结合(如医学与人工智能),创造新价值。

环境激发:加入学习型社群或寻找导师,借助外部动力突破瓶颈。

特殊人群注意事项:

儿童青少年:避免过早定向,需通过多样化体验激发兴趣。

孕产妇:孕期激素变化可能影响认知状态,可选择低强度学习(如听书、冥想)。

二、追寻使命:将潜能转化为社会价值

使命并非遥不可及的“天职”,而是个人价值观与社会需求的交汇点。心理学家维克多·弗兰克尔认为,意义感来源于对他人或社会的贡献。

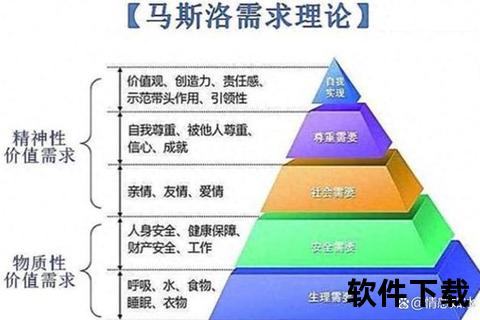

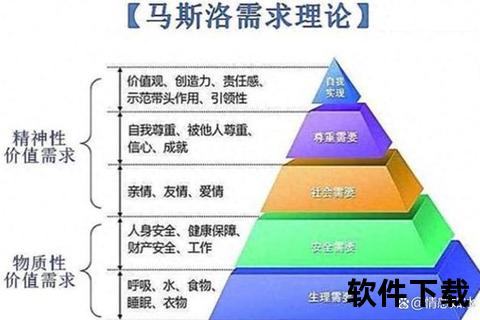

1. 使命的构成要素

价值观:明确自己最重视的原则(如公平、创新、家庭)。

兴趣:能带来“心流体验”的活动方向。

社会需求:分析哪些问题需要被解决(如老龄化社会的健康管理)。

2. 定位使命的步骤

梳理人生故事:撰写自传,提取反复出现的主题(例如“帮助他人”“解决问题”)。

最小化实践:通过短期项目(如志愿者活动、业余创业)测试方向可行性。

持续迭代:根据反馈调整目标,避免陷入“一次性选择”的焦虑。

3. 克服障碍的科学方法

对抗恐惧:用“10-10-10法则”评估决策——思考10分钟、10个月、10年后可能的感受。

时间管理:为使命相关任务预留固定时间段(如每日早1小时),减少日常琐事的干扰。

情绪调节:当感到挫败时,通过“认知重评”将困难视为成长信号而非威胁。

高危信号与就医建议:

若长期陷入自我否定、丧失行动力,并伴随食欲改变、失眠等症状,需警惕抑郁症可能,建议寻求心理医生帮助。

三、双向路径的协同效应:潜能与使命如何相互促进

潜能是燃料,使命是方向,两者结合才能实现持续成长。例如,一名护士发现自己在沟通上的优势(潜能),可能进一步投身患者教育领域(使命),而这一目标又推动她学习更多健康传播知识(潜能再开发)。

1. 正向循环的建立

短期目标:每周完成一个小任务(如学习一门在线课程),积累成就感。

长期愿景:用“终点回溯法”想象5年后的理想状态,反推当下行动。

2. 避免常见误区

急于求成:神经可塑性需要时间,改变通常需3-6个月显现。

过度自我批判:接纳阶段性停滞,将其视为调整策略的机会。

四、行动指南:从理论到实践的转化

1. 每日微习惯

早晨花5分钟记录“今日优先事项”,聚焦与使命相关的任务。

睡前进行“成就复盘”,强化积极体验。

2. 资源工具推荐

书籍:《刻意练习》(安德斯·艾利克森)、《活出生命的意义》(维克多·弗兰克尔)。

应用:Forest(专注力训练)、Notion(目标管理)。

3. 特殊群体适配方案

慢性病患者:从健康管理中发掘新技能(如记录病情成为患者教育者)。

退休人群:通过传授经验实现“银发价值再创造”。

人生价值并非固定答案,而是动态探索的过程。重要的是,通过科学方法持续认知自我、保持行动勇气,并在必要时借助专业支持。正如细胞通过新陈代谢获得新生,人的意义感也需在“潜能释放”与“使命实践”的循环中不断重塑。