经期出现血块是许多女性常见的困扰,有人将其视为“排毒”的正常现象,也有人因此焦虑是否罹患严重疾病。事实上,经血中偶尔出现米粒大小的暗红色血块多为生理性现象,但若频繁出现较大血块(如大小以上)或伴随异常症状,则需警惕潜在健康问题。本文将系统解析血块增多的诱因、鉴别要点及科学调理方法。

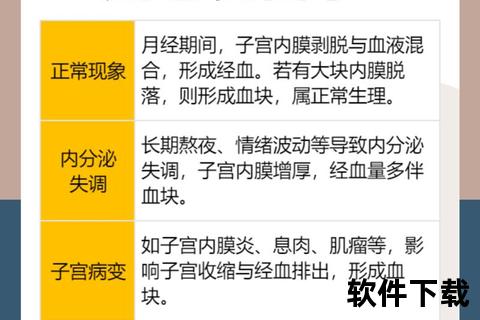

一、症状分级:辨别正常与异常

1. 生理性血块

2. 病理性血块

二、六大诱因解析:从生活习惯到疾病风险

(一)生理性因素

1. 久坐与体位影响

长时间保持坐姿会减缓盆腔血流速度,导致经血滞留形成血块。建议每小时活动5-10分钟,避免经血淤积。

2. 子宫解剖变异

约15%女性存在子宫过度前倾或后倾,这种先天性结构可能延缓经血排出,但通过适度运动可缓解。

(二)病理性因素

3. 激素失衡

雌激素水平过高或黄体功能不足会导致子宫内膜异常增厚,脱落时出血量增多并形成大血块。

4. 器质性病变

5. 凝血功能障碍

遗传性出血性疾病(如血友病)或长期服用抗凝药物者,经血不易凝固,但可能因突发性大出血形成混合性血块。

6. 感染与炎症

盆腔炎或子宫内膜炎患者常出现褐色血块,伴随发热、白带异味。

三、科学诊断流程:何时就医?如何检查?

1. 就医指征

2. 关键检查项目

四、分级管理策略:从家庭护理到医学干预

(一)家庭调理方案

1. 温热疗法

2. 饮食优化

3. 运动调节

经期选择瑜伽“猫牛式”或慢速爬楼梯,每天20分钟,可降低血块发生率30%。

(二)中西医结合治疗

4. 中药调理

5. 西药干预

6. 手术治疗

子宫肌瘤>5cm或黏膜下肌瘤导致严重贫血者,可考虑宫腔镜肌瘤切除术,术后复发率<10%。

五、特殊人群注意事项

1. 青少年女性

初潮后2年内出现血块多属激素波动,若16岁后仍持续异常需排查先天性子宫畸形。

2. 围绝经期女性

突然出现的血块增多可能提示子宫内膜癌变,需结合诊刮病理检查。

3. 产后及流产后女性

血块中夹杂灰白色组织需警惕妊娠物残留,应及时超声复查。

六、预防与管理:建立长期健康档案

1. 自我监测工具

使用月经日记APP记录血块大小(参照对比图)、疼痛程度(VAS评分),每年生成趋势报告。

2. 定期筛查建议

关键行动提示:若血块伴随以下情况,需24小时内就诊——①单次血块浸透整片夜用卫生巾;②出现意识模糊或晕厥;③体温>38.5℃伴下腹压痛。日常调理应以3个月为观察周期,无效者需重新评估病因。通过科学管理,80%的功能性血块问题可得到有效控制。