朱砂,一抹跨越千年的赤色,既是中医典籍中的“镇心安神之宝”,又是民俗文化里的“驱邪护身之符”。这种含有硫化汞的天然矿物,在《神农本草经》中被列为上品,却在现代医学中因毒性争议引发广泛讨论。它的双重身份——既是救疾良药,又是文化图腾——构成了独特的价值谜题。

一、药用探源:从《本经》到现代的药理密码

1. 传统医学中的多维功效

朱砂的药用核心在于“镇”与“清”的平衡。《本草纲目》记载其“治惊痫,解胎毒痘毒”,古代医家发现其对中枢神经系统具有双向调节作用:既能平息癫痫抽搐(镇惊),又能改善失眠多梦(安神)。现代药理研究揭示,朱砂中的汞离子可抑制脑组织Na+/K+-ATP酶活性,调节神经递质GABA含量,这解释了其镇静作用的物质基础。

临床实践中,含朱砂的经典方剂如朱砂安神丸,对顽固性失眠有效率可达93%。而朱砂散治疗神经性呕吐、复方朱砂散缓解牙痛的案例,则展现了其在外科急症中的特殊价值。不过这些应用都建立在严格剂量控制(0.1-0.5g/日)和短期使用的基础上。

2. 毒性认知的古今演变

古人早已意识到朱砂的毒性,《炮炙大法》警示“慎勿升炼,一经火炼,饵之”。现代毒理学证实,朱砂中的汞在体内半衰期长达70天,长期服用会导致肝肾蓄积损伤。值得注意的是,汞的毒性与其形态密切相关:固态硫化汞难被吸收,但高温分解产生的汞蒸气或可溶性汞盐危害极大。香港卫生署特别强调,含朱砂药物需在注册中医师指导下使用,且疗程不宜超过7天。

二、文化解码:红砂背后的集体记忆

1. 从炼丹术到民俗信仰

朱砂的文化象征源于其物理特性与人类认知的深度绑定。道家视其为“纯阳之物”,因硫汞化合时的剧烈反应被赋予沟通天地的神秘属性。在湖南凤凰等朱砂产地,新生儿眉间点朱的习俗延续至今,既取“驱邪”之意,也暗合中医“镇惊”原理。故宫太和殿地砖中掺入朱砂的做法,则体现了古人“以阳克阴”的建筑智慧。

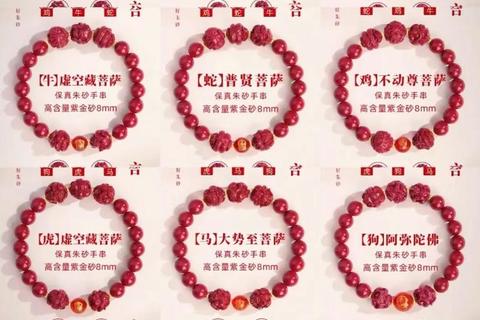

2. 现代社会的符号重构

当代朱砂制品呈现功能分化:医疗领域坚持药用规范,文化消费则衍生出新的形态。含朱砂量低于3%的压制饰品,通过现代工艺降低汞释放风险,成为传统文化的情感载体。而“朱砂能量”等新概念,实质是将重金属的电磁特性与心理学结合,形成特殊的安慰剂效应。

三、应用指南:安全与效能的平衡法则

1. 医疗场景的精准把控

2. 文化使用的安全边界

3. 特殊群体防护要点

这把穿越时空的“双刃剑”,在科学与传统的对话中持续焕发新生。当我们以现代毒理数据重新诠释古籍记载,用文化心理学解构神秘仪式,朱砂的深层价值才真正显现——它不仅是中药柜里的矿物标本,更是中华文明认知自然、对抗未知的精神化石。对于普通民众而言,理解其“三分药性、七分文化”的本质,或许比争论“有毒与否”更具现实意义。