骨科疾病伴随的疼痛、肿胀或活动障碍常让患者困扰不已,而合理用药是治疗过程中至关重要的一环。从骨折后的感染预防到关节炎的镇痛修复,不同药物在骨科治疗中扮演着独特角色。本文通过解析骨科药物作用机制与临床选择逻辑,帮助公众建立科学认知,在治疗过程中与医生形成有效配合。

一、骨科药物三大核心作用方向

骨科药物按治疗目标可分为抗炎镇痛类、组织修复类和功能调节类。例如骨折患者早期需抗生素预防感染,中期使用促骨愈合药物,后期则需抗骨质疏松治疗,这三类药物的协同应用贯穿疾病全程。

1. 抗炎镇痛类:疼痛管理的双刃剑

非甾体抗炎药(NSAIDs)是骨科最常用的镇痛药物,如布洛芬、塞来昔布等。其通过抑制COX酶减少前列腺素合成,降低炎症反应。但长期使用可能导致消化道出血,建议与质子泵抑制剂(如奥美拉唑)联用。

类药物(如)适用于中重度疼痛,但存在成瘾风险。临床研究显示,术后3天内短期使用可显著缓解剧痛,超过1周则需严格监控。

特殊人群需注意:儿童禁用喹诺酮类(影响软骨发育),孕妇慎用NSAIDs(可能导致胎儿动脉导管早闭)。

2. 组织修复类:从被动消炎到主动再生

骨形态发生蛋白(BMP)能刺激干细胞分化为成骨细胞,在脊柱融合术中的骨缺损修复效果显著。而富血小板血浆(PRP)通过释放生长因子促进软骨修复,已成为膝关节炎注射治疗新选择。

临床案例显示,胫骨骨折患者联用唑来膦酸(抑制破骨细胞)和钙剂,骨愈合时间缩短20%。

3. 功能调节类:预防并发症的关键

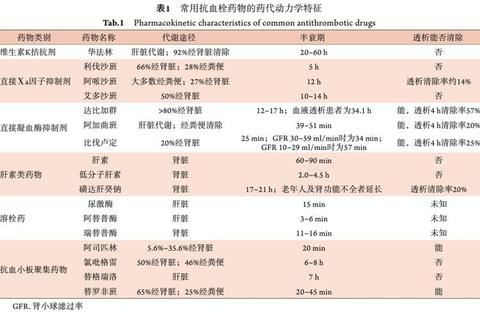

抗凝药物(如低分子肝素)可降低术后深静脉血栓发生率,但需监测凝血功能。肌松药(如乙哌立松)通过阻断神经肌肉接头信号传导,有效缓解腰突症引起的肌肉痉挛。

二、疾病导向的精准用药策略

1. 创伤性损伤的三阶段用药

2. 退行性关节病的阶梯治疗

早期骨关节炎首选局部外用药(双氯芬酸钠凝胶),中晚期则需关节腔注射玻璃酸钠增加润滑,配合氨基葡萄糖营养软骨。研究显示,间充质干细胞关节注射可使60%患者疼痛缓解超12个月。

3. 围手术期的药物护航

术前2小时给予头孢类抗生素可降低感染风险87%,术后24小时内停用。关节置换术患者需持续使用抗凝药4周,配合气压治疗预防血栓。

三、用药安全与日常防护

1. 警惕药物相互作用

2. 居家护理黄金法则

3. 特殊群体防护要点

四、骨科治疗的未来趋势

基因检测指导个体化用药正在临床试验阶段,如CYP2C9基因多态性检测可预测抗凝药代谢差异。3D打印载药骨支架技术可将抗生素、生长因子精准释放到病灶部位。这些突破将推动骨科治疗从经验性用药向精准医学跨越。

当出现持续夜间痛、突发肢体麻木或药物过敏反应(皮疹、呼吸困难)时,需立即就医。科学认知药物特性,配合适度功能锻炼,方能实现骨科疾病的全程管理。