外阴白斑解析:症状表现_发病原因及治疗方法详解

adminc2025-04-09性病资询42 浏览

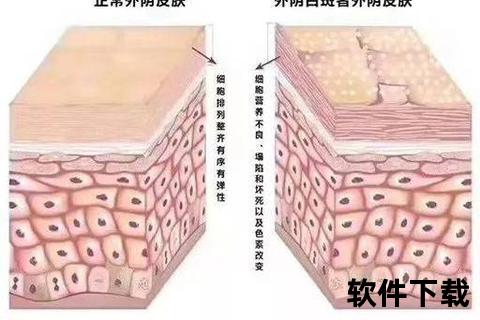

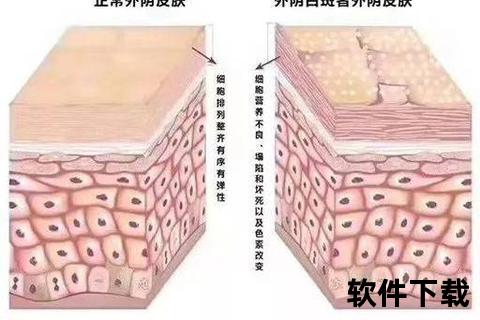

外阴白斑是一种以女性外阴皮肤色素减退、瘙痒和萎缩为特征的慢性疾病,因其症状隐蔽且易与其他妇科疾病混淆,常导致患者延误就医。据统计,约2%-5%的病例存在癌变风险,而孕期患者的病变可能直接影响分娩方式。本文结合最新医学证据,系统解析其症状特征、发病机制及科学干预方案,为不同人群提供实用建议。

一、症状表现:从轻微瘙痒到皮肤萎缩的演变

外阴白斑的进展具有阶段性特征,临床分为三种类型:

1. 增生型外阴白斑

早期(I期):夜间加重的阵发性瘙痒,抓挠后出现红肿、烧灼感

中期(II期):大小内侧出现霜样白色丘疹,皮肤角化增厚如皮革

晚期(III期):反复脱屑导致皮肤皲裂、溃烂,出现“瘙痒-抓挠-疼痛”恶性循环

2. 萎缩型外阴白斑

初期仅表现为外阴干燥、不适

进展期可见大扁平、小消失,严重者尿道口萎缩导致排尿困难

终末期可能出现口狭窄,需通过剖宫产分娩

3. 混合型病变

约30%患者在病程后期同时出现增生和萎缩特征,常累及肛周皮肤。

特殊人群差异

儿童患者:多与遗传相关,外阴呈瓷白色斑块但无瘙痒

孕妇:激素变化加速病情进展,需警惕顺产时撕裂风险

二、发病机制:多因素交织的复杂病理

1. 核心诱因

内分泌紊乱:雌激素水平下降导致外阴皮肤营养障碍

免疫异常:30%患者合并斑秃、白癜风等自身免疫性疾病

局部刺激:长期使用碱性洗液、化纤内裤摩擦等物理损伤

2. 高危因素

家族遗传史(发病的重要诱因)

糖尿病、甲状腺功能异常等代谢疾病

反复外阴感染或慢性炎症

三、诊断流程:从自我观察到病理确诊

1. 居家自检要点

观察外阴是否出现白色斑块、皮肤纹理改变

记录瘙痒发作规律(如夜间加重提示病情进展)

发现粘连、排尿异常需立即就医

2. 临床诊断路径

初筛检查:1%甲苯胺蓝染色定位可疑病变区

金标准:多点活检病理分析,区分单纯性苔藓与癌前病变

辅助检查:性激素六项、血糖检测排查系统性疾病

鉴别诊断

需与外阴白癜风(边界清晰无瘙痒)、湿疹(红斑伴渗出)区分

四、治疗方案:阶梯式个性化干预

1. 基础治疗

护理原则:每日温水清洗(忌用肥皂),纯棉内裤每日更换

饮食调整:增加维生素A、E摄入(如胡萝卜、坚果),避免辛辣刺激

2. 药物疗法

一线用药:丙酸氯倍他索软膏(强效激素,使用≤4周)

新型制剂:他克莫司软膏(免疫调节剂,减少皮肤萎缩风险)

中药辅助:苦参、蛇床子等煎剂坐浴缓解瘙痒(需经中医辨证)

3. 物理治疗

聚焦超声:通过热效应促进真皮层微循环重建

二氧化碳激光:精准去除角化过度组织

4. 手术治疗指征

仅适用于病理提示中重度不典型增生者,术后5年复发率约20%

特殊人群管理

孕期患者:禁用激素类药物,可选用竹红菌素软膏局部涂抹

哺乳期女性:优先选择低温激光治疗,避免药物经乳汁分泌

五、预防与日常管理

1. 三级预防体系

初级预防:控制血糖、规律作息降低发病风险

二级预防:每年妇科检查+醋酸白试验筛查

三级预防:已确诊者每3个月评估病变范围

2. 症状急性发作应对

夜间瘙痒:冷敷(4℃生理盐水纱布)替代抓挠

皮肤皲裂:涂抹维生素E软膏保护创面

3. 就医预警信号

出现以下情况需24小时内就诊:

外阴溃疡持续2周未愈

白斑区出现硬结或出血

排尿/排便困难

外阴白斑的长期管理需医患协同:患者需建立症状日记,记录瘙痒程度、皮肤变化;医疗团队则应采用“药物-物理-心理”综合干预模式。2024年《外阴苔藓性疾病诊疗共识》强调,早期规范治疗可使85%患者避免手术。建议公众通过正规渠道获取疾病知识(如国家妇幼保健平台),警惕网络虚假治疗宣传,共同提高疾病认知水平。