心脏早搏药物治疗新策略:临床合理用药与效果评估

adminc2025-04-11性病资询30 浏览

心脏早搏(又称期前收缩)是临床最常见的心律失常之一。数据显示,24小时动态心电图检出率高达40%-75%。虽然多数早搏属于良性,但频发或伴随器质性心脏病的早搏可能引发心悸、晕厥甚至猝死。随着医学发展,药物治疗策略逐渐从“单一控制”转向“整合调律”,如何在安全性与有效性间取得平衡,成为患者与医生共同关注的焦点。

一、认识心脏早搏:症状、病因与诊断

1. 症状与人群差异

心脏早搏的典型症状包括心悸、心跳“漏跳感”、胸闷或头晕。值得注意的是:

无症状者:约50%患者无明显不适,仅在体检时发现。

儿童与青少年:多因自主神经功能紊乱引发,常表现为短暂心悸,需排除先天性心脏病。

孕妇:妊娠期血容量增加可能诱发早搏,但多数无需特殊处理,需谨慎选择药物以避免胎儿风险。

老年人:常与高血压、冠心病等基础疾病相关,需警惕恶性心律失常。

2. 病因与危险分层

早搏的病因复杂,需结合动态心电图与心脏超声评估:

生理性诱因:焦虑、熬夜、咖啡因摄入等。

病理性因素:冠心病、心肌病、电解质紊乱(如低钾血症)。

危险信号:若24小时内早搏超过1万次,或合并左室射血分数降低,可能进展为心肌病。

二、药物治疗新策略:从“抑制”到“整合调律”

1. 西药治疗:精准选择与风险控制

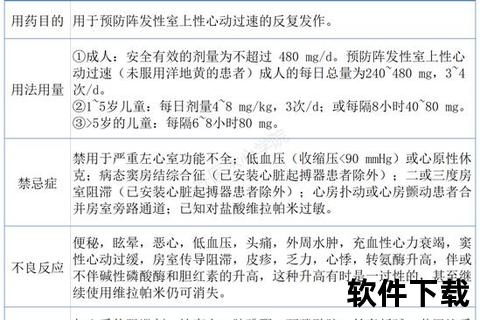

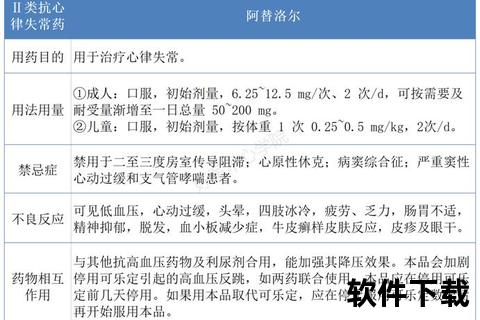

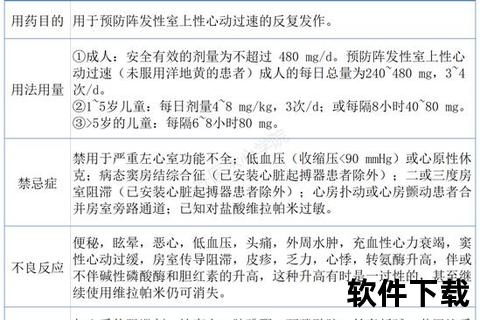

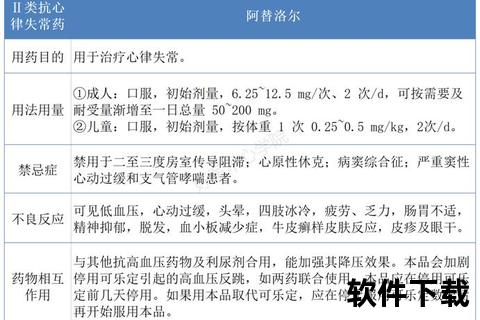

一线药物:β受体阻滞剂(如美托洛尔)和钙通道阻滞剂(如维拉帕米)适用于多数患者,通过减慢心率缓解症状,但需监测心率避免过度抑制。

抗心律失常药物:普罗帕酮、胺碘酮等适用于症状严重者,但长期使用可能增加心脏外副作用(如甲状腺功能异常)。

特殊人群用药:

心衰患者:优先选择胺碘酮,避免使用IC类药物(如普罗帕酮)加重心功能恶化。

缓慢性心律失常合并早搏:慎用β受体阻滞剂,可尝试中成药参松养心胶囊改善传导。

2. 中医药创新:多靶点整合调节

近年研究显示,中医药在减少早搏负荷的可改善心功能与自主神经平衡:

参松养心胶囊:多项循证研究证实其可减少室早次数,并提升窦性心动过缓患者心率(平均提高6-12次/分)。对器质性心脏病合并早搏患者,联合标准化治疗可降低猝死复合事件风险。

辨证施治方案:

心血不足型:归脾丸+参松养心胶囊,补血通络。

心阳不振型:心宝丸+通心络胶囊,温阳活血。

痰火扰心型:牛黄清心丸+黄连素片,清热化痰。

3. 治疗评估:疗效与安全性的双重标准

动态监测:治疗1-3个月后复查24小时心电图,早搏减少≥50%视为有效。

心功能改善:超声心动图评估左室射血分数(LVEF)提升≥5%为积极信号。

副作用管理:定期检查肝肾功能与电解质,尤其长期使用胺碘酮者需监测甲状腺功能。

三、何时需要升级治疗?非药物手段的合理选择

导管消融:适用于药物治疗无效、早搏负荷>10%且导致心肌病的患者,成功率可达70%-100%。

植入式装置:心衰合并恶性室性心律失常者需考虑植入ICD(埋藏式心律转复除颤器)预防猝死。

四、患者行动指南:日常管理与就医信号

1. 居家自护建议

症状记录:使用智能手环或家庭心电图仪(如“观心笔”)捕捉发作时心律,便于医生分析。

生活方式调整:限酒、控咖啡因、保证睡眠,焦虑者可尝试正念冥想。

紧急处理:若突发晕厥或持续胸痛,立即平卧并拨打急救电话。

2. 就医指征

高危信号:早搏频发伴呼吸困难、下肢水肿或晕厥,需排查结构性心脏病。

儿童与孕妇:早搏伴随活动耐力下降或胎动异常,应尽早就诊。

五、未来展望:个体化治疗与精准医学

随着基因检测与人工智能的发展,未来或可通过对离子通道基因变异的分析,预测药物反应性。中西医结合治疗模式的推广(如“西药控症+中药调质”)可能成为降低复发率的新方向。

心脏早搏的治疗需遵循“评估风险-分层干预-长期管理”的原则。无论是选择传统西药、中医药还是新型整合方案,核心在于平衡疗效与安全性。患者应避免盲目用药,在医生指导下制定个性化方案,同时通过健康生活方式降低复发风险。