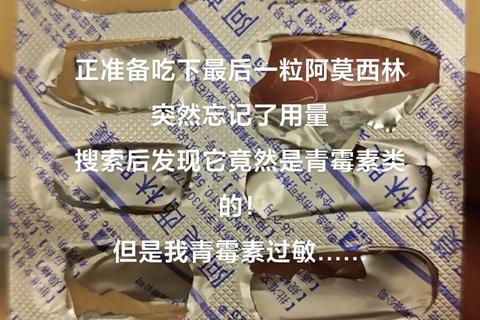

青霉素与阿莫西林的化学结构同源性使得过敏风险具有“家族性牵连”。一位患者在急诊室因喉头水肿窒息,追溯病史发现其曾因自服阿莫西林导致过敏性休克,这揭示了抗生素安全使用的认知鸿沟。

一、致命关联:青霉素过敏与阿莫西林的交叉反应

阿莫西林作为半合成青霉素类抗生素,与天然青霉素共享β-内酰胺环结构,这是引发交叉过敏的核心机制。研究发现,约10%的青霉素过敏患者会对阿莫西林产生过敏反应,包括速发型(1小时内出现休克)和迟发型(数日后出现皮疹)。

交叉过敏的生化基础:

1. 抗原决定簇相似性:青霉素代谢产物中的青霉噻唑基团与阿莫西林的侧链结构具有相似抗原性,可激活相同的IgE抗体

2. 生产杂质影响:药物生产过程中产生的高分子聚合物(如青霉烯酸)是强致敏原,即便微量也可能触发严重反应

临床警示案例:

二、风险识别:从细微症状到危急征兆

青霉素过敏患者接触阿莫西林后,机体可能呈现阶梯式反应进程:

1. 早期预警信号(30分钟内)

2. 进展期表现(1-4小时)

3. 特殊人群差异

三、急救与预防的双重防线

急救处置黄金四步:

1. 立即停药:发现任何过敏迹象即刻终止用药,保留剩余药物包装供检测

2. 体位管理:平卧位抬高下肢,呕吐者采取侧卧位防误吸

3. 药物干预:

4. 气道维护:喉头水肿者行环甲膜穿刺,备气管插管器械

分级防控策略:

||低风险人群|高风险人群(既往过敏史)|

||||

|用药前检测|青霉素皮试(0.9%假阴性率)|β-内酰胺类IgE抗体检测|

|替代药物选择|头孢类(交叉过敏率<5%)|大环内酯类(阿奇霉素)、林可霉素|

|环境预警|药盒标注过敏警示|随身携带医疗警示手环

药物相互作用黑名单:

四、认知纠偏与行为干预

五大常见误区:

1. “口服比注射安全”:胃肠黏膜吸收过程仍可引发全身性过敏

2. “小剂量尝试无妨”:0.1mg阿莫西林即可致敏,微量暴露风险不可控

3. “皮试阴性绝对安全”:皮试仅预测IgE介导的速发反应,对迟发型无效

4. “中药替代无风险”:部分中成药含发酵产物,存在隐蔽性过敏原

5. “停药即终止风险”:过敏原半衰期达72小时,需持续观察

特殊场景处理指南:

在抗生素耐药率逐年攀升的今天,正确认知药物过敏机制不仅是自我保护的需要,更是公共卫生责任。当出现疑似过敏症状时,立即启动应急响应比纠结“是否过度反应”更重要——生命容不得概率博弈。