哮喘是一种以气道慢性炎症和气道高反应性为特征的呼吸系统疾病,全球约有3亿患者受其困扰。随着医学研究的深入,哮喘治疗已从单一症状控制转向精准化、个体化的综合管理。本文结合最新临床指南与科研成果,为患者提供科学用药指导及自我管理方案。

一、症状识别与发病机制

哮喘的典型症状包括反复发作的喘息、胸闷、咳嗽(夜间或凌晨加重),部分患者仅表现为持续性干咳。儿童患者常伴鼻痒、打喷嚏等过敏症状,而老年人可能因合并慢阻肺导致症状复杂化。值得注意的是,约30%的哮喘患者对花粉、尘螨等过敏原高度敏感,接触后易诱发急性发作。

气道炎症是哮喘的核心病理特征。当炎症细胞(如嗜酸性粒细胞、肥大细胞)被激活后,会释放白三烯、组胺等炎性介质,导致气道平滑肌收缩、黏液分泌增多,形成"气道重塑"的恶性循环。

二、药物治疗新进展与优化策略

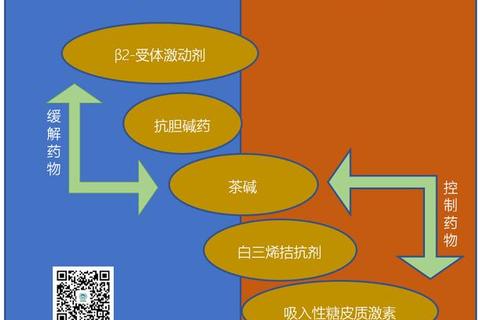

1. 精准化药物选择体系

2. 动态调整治疗方案

2023版GINA指南提出"评估-调整-审查"管理循环:

3. 吸入装置革新

振动筛孔雾化器可将90%药物递送至下呼吸道,配合储雾罐使用,儿童患者肺内沉积率提升40%。智能吸入器(如Propeller传感器)可记录用药时间、吸气流速,通过APP反馈依从性数据。

三、特殊人群管理要点

1. 儿童患者

2. 妊娠期女性

3. 老年患者

四、家庭应急管理方案

急性发作处理流程:

1. 立即使用SABA(沙丁胺醇),每次2喷,间隔1分钟

2. 保持坐位前倾姿势,解开紧身衣物

3. 氧饱和度<90%时启动家庭氧疗(流量2-4L/分钟)

4. 若1小时内未缓解或出现"三凹征",立即急诊就医

日常监测工具:

五、预防与生活管理

1. 环境控制

2. 运动处方

3. 营养干预

哮喘控制是场持久战,需要医患共同制定个性化方案。建议患者建立治疗日记,记录症状变化、用药反应及环境暴露因素。随着靶向治疗和数字医疗的发展,通过规范治疗,超80%患者可实现零发作。记住三个关键数字:峰流速值波动<10%、ACT评分>20、年急诊次数≤1次——这是哮喘完全控制的黄金标准。