许多人一出现喉咙痛、发烧或关节肿痛,就会自行服用“消炎药”。这些所谓的“消炎药”可能并不对症,甚至可能掩盖真实病因或引发副作用。数据显示,我国抗生素滥用率高达50%以上,而真正意义上的消炎药却常被误解。本文将系统解析消炎药的分类、适应症及使用原则,帮助公众科学应对炎症问题。

一、消炎药≠抗生素:两大类型需分清

1. 消炎药的本质

炎症是机体对感染、创伤等刺激的防御反应,表现为红、肿、热、痛。真正意义上的消炎药分为两类:

2. 抗生素的适用范围

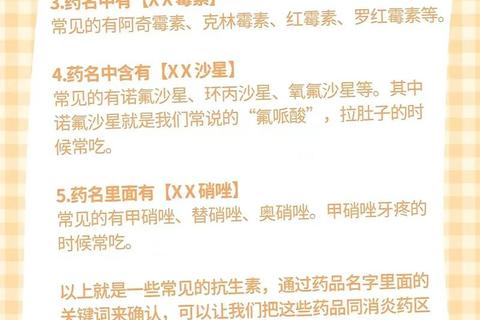

抗生素(如头孢、阿莫西林)仅针对细菌感染,对病毒无效。例如,普通感冒90%由病毒引起,使用抗生素不仅无效,还会增加耐药风险。

误区纠正:抗生素无法“消炎”,其作用是通过杀菌间接缓解感染引起的炎症反应。两者不可混淆。

二、对症用药:不同炎症的选药指南

1. 感染性炎症(需抗生素)

2. 非感染性炎症(需抗炎药)

3. 混合型炎症

例如慢性支气管炎急性发作,可能需抗生素(杀菌)联合NSAIDs(退热止痛)。

三、特殊人群用药注意事项

1. 儿童

2. 孕妇

3. 老年人

需关注肝肾功能,避免长期使用NSAIDs(增加胃出血风险),优先选择对乙酰氨基酚。

四、常见误区与科学应对

1. 四大用药误区

2. 居家处理建议

五、何时就医?关键信号别忽视

出现以下情况需立即就诊:

1. 高热持续3天不退,或伴有意识模糊、抽搐。

2. 用药后出现皮疹、呼吸困难(提示过敏)。

3. 慢性疼痛反复发作,影响日常生活。

科学用药的核心原则

消炎药的选择需基于病因、症状和个体差异。普通公众应牢记:

1. 先诊断,再用药:区分细菌感染与无菌性炎症。

2. 窄谱优于广谱:减少对正常菌群的干扰。

3. 遵医嘱,不盲从:特殊人群(如孕妇、儿童)用药前务必咨询专业医生。

通过科学认知和规范用药,我们不仅能缓解症状,更能避免“小病大治”带来的长期健康风险。