哮喘是一种常见的慢性气道炎症性疾病,全球约有3.58亿患者受其困扰。尽管哮喘无法根治,但通过规范用药和科学管理,绝大多数患者可以达到症状的完全控制。临床数据显示,仍有71.5%的哮喘患者因用药误区或治疗不规范导致病情反复。本文结合最新指南和临床实践,解析哮喘用药的正确方法,并澄清常见误区,帮助患者实现更有效的疾病管理。

一、哮喘的疾病特征与诊断要点

1. 症状与病因

哮喘的核心症状包括反复发作的喘息、气促、胸闷及咳嗽,尤其在夜间或清晨加重。其发病机制与气道高反应性、慢性炎症及环境因素(如过敏原、冷空气、感染等)密切相关。值得注意的是,儿童哮喘与成人哮喘存在显著差异:儿童多由感染诱发,而成人则更多与过敏相关。

2. 诊断依据

确诊哮喘需结合症状与辅助检查:

二、哮喘用药的正确使用指南

1. 药物分类与选择

哮喘药物分为控制药物(长期抗炎)和缓解药物(快速平喘):

分级治疗方案(GINA推荐):

2. 吸入装置的正确操作

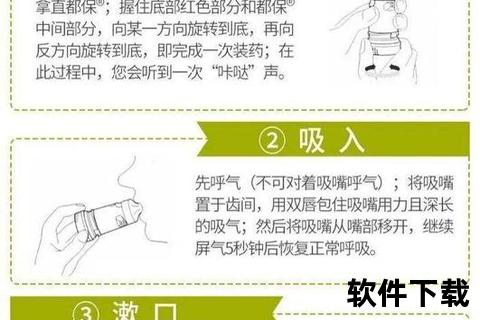

吸入器是哮喘治疗的核心工具,但高达60%的患者因操作错误影响疗效。关键步骤包括:

1. 使用前摇匀药物,呼气后含住吸嘴,同步按压装置并深吸气。

2. 屏气5-10秒,避免药物沉积在口腔。

3. 使用含激素的吸入器后需漱口,减少口腔真菌感染风险。

3. 特殊人群用药注意事项

三、哮喘用药的常见误区与科学纠正

1. 误区一:症状缓解后自行停药

风险:气道炎症未完全消退,易复发且可能进展为重度哮喘。

纠正:即使无症状,仍需按医嘱维持低剂量ICS,每3个月评估后决定是否降级。

2. 误区二:过度依赖SABA

风险:频繁使用SABA(>3次/周)提示控制不佳,可能掩盖炎症进展,增加死亡风险。

纠正:若每周使用SABA≥2天,需升级控制药物。

3. 误区三:恐惧激素副作用

风险:拒绝ICS可能导致急性发作频率增加。

科学证据:ICS局部抗炎,全身吸收率<1%,安全性高于口服激素。

4. 误区四:滥用抗生素

风险:误将哮喘发作归因于细菌感染,滥用抗生素诱导耐药性。

纠正:仅在合并细菌感染(如鼻窦炎)时使用抗生素。

5. 误区五:忽视环境与共病管理

关键措施:

四、哮喘急性发作的家庭处理与就医指征

1. 家庭应急措施

2. 需立即就医的情况

五、长期管理的行动建议

1. 制定个性化哮喘行动计划:按“绿-黄-红”三区管理症状,记录用药与肺功能变化。

2. 家庭护理工具:配备峰流速仪,每日监测PEF值,及时识别病情波动。

3. 定期随访:每3个月评估控制水平,调整治疗方案。

哮喘的规范用药需兼顾“控制炎症”与“快速缓解”,患者需避免自行调药或迷信偏方。通过科学的药物选择、正确的吸入技术及环境管理,大多数患者可达到无症状的“临床治愈”状态。记住,哮喘控制的目标不仅是当下无喘息,更是为了降低未来急性发作与肺功能损害的风险。

参考文献:本文内容综合自《支气管哮喘防治指南(2024年版)》、GINA 2024指南及国内外权威研究。