多囊卵巢综合征病因解析:遗传、激素与代谢异常的影响机制

19429202025-04-04月子中心16 浏览

多囊卵巢综合征(PCOS)是育龄女性最常见的生殖内分泌疾病,全球患病率高达6%-21%。患者不仅面临月经紊乱、不孕、痤疮等问题,还可能因代谢异常增加糖尿病、心血管疾病等长期风险。尽管PCOS的病因尚未完全明确,但遗传、激素与代谢的相互作用是其核心机制。本文将从科学角度解析这些复杂机制,并为不同人群提供实用建议。

一、症状与早期预警:识别身体的“求救信号”

PCOS的临床表现多样,主要分为生殖和代谢两类症状(图1):

生殖异常:月经稀发或闭经(周期>35天或<8次/年)、排卵障碍导致不孕(占无排卵性不孕的50%-70%)。

高雄激素表现:多毛(上唇、下颌等部位毛发粗硬)、痤疮(面部及躯干反复发作)、雄激素性脱发。

代谢异常:约50%-80%患者存在胰岛素抵抗,表现为腹型肥胖、黑棘皮症(颈部/腋下皮肤色素沉着),甚至糖脂代谢紊乱。

特殊人群需注意:

青少年:初潮后1-3年若月经周期<21天或>45天,需警惕PCOS风险。

孕妇:PCOS患者妊娠期糖尿病、子痫前期风险增加,需加强产前监测。

二、病因解析:遗传、激素与代谢的“三重奏”

1. 遗传因素:基因变异的复杂网络

关键基因突变:涉及雄激素合成(如CYP11A1、CYP17A1)、胰岛素信号通路(INSR、FTO)及卵泡发育(AMH、LHCGR)等。例如,DENND1A基因突变可导致卵巢雄激素分泌过多。

表观遗传机制:环境因素(如孕期高雄激素暴露)可能通过DNA甲基化改变基因表达,使子代PCOS风险提高3倍。

家族聚集性:24%的青春期PCOS患者有阳性家族史。

2. 激素失衡:下丘脑-卵巢轴的“失控”

GnRH脉冲异常:下丘脑KNDy神经元(分泌kisspeptin/神经激肽B)活性增强,导致促黄体生成素(LH)分泌增加,刺激卵泡膜细胞过度生成雄激素。

高雄激素血症:卵巢和肾上腺的雄激素合成酶活性升高,同时性激素结合球蛋白(SHBG)减少,使游离睾酮水平升高。

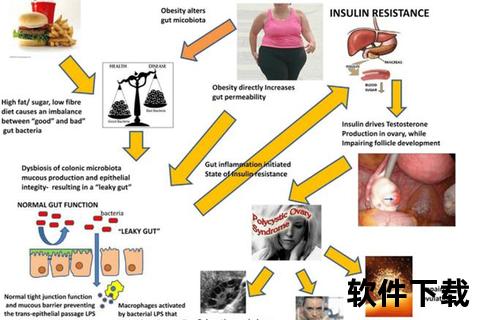

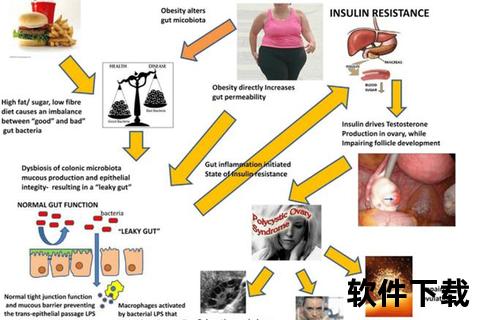

胰岛素抵抗的“恶性循环”:高胰岛素血症可增强卵巢雄激素合成,而高雄激素又进一步加重胰岛素抵抗。

3. 代谢异常:肠道与脂肪组织的“共谋”

脂肪组织炎症:肥胖患者的脂肪细胞分泌IL-6、TNF-α等炎症因子,加剧胰岛素抵抗。

肠道菌群紊乱:最新研究发现,PCOS患者肠道中塔宾曲霉菌等有害菌增多,其代谢产物通过抑制IL-22分泌,破坏卵巢功能。

线粒体功能异常:卵泡膜细胞的线粒体蛋白酶LONP1表达下降,导致雄激素合成关键酶CYP11A1降解减少。

三、诊断:科学标准与个体化评估

根据2023年国际指南,PCOS诊断需满足以下2项:

1. 排卵障碍:月经周期异常(初潮后3年以上周期>35天或<21天)。

2. 高雄激素血症:生化检测(总睾酮>1.74 nmol/L)或临床多毛(mFG评分≥4-6)。

3. 卵巢多囊样改变:超声显示单侧卵泡数≥20个,或抗苗勒管激素(AMH)≥4.5 ng/mL。

鉴别诊断:需排除甲状腺功能异常、库欣综合征等其他疾病。

四、治疗与管理:分层干预的“四维策略”

1. 生活方式调整:代谢改善的基石

减重5%-10%:可使50%患者恢复自发排卵。推荐低碳水化合物饮食(碳水化合物<45%)和抗阻运动(每周150分钟)。

维生素D补充:60%患者存在维生素D缺乏,补充可改善胰岛素敏感性。

2. 药物治疗:针对核心机制

调节月经周期:复方口服避孕药(如炔雌醇环丙孕酮)可降低雄激素,但需警惕血栓风险。

改善胰岛素抵抗:二甲双胍(500-2000 mg/天)联合肌醇(4 g/天)效果更佳。

促排卵治疗:来曲唑(2.5-5 mg/天)的排卵率较氯米芬提高20%。

3. 新兴疗法:从实验室到临床

青蒿素衍生物:双氢青蒿素通过降解CYP11A1降低雄激素,临床试验中使53%患者月经周期恢复正常。

肠道菌群调节:益生菌(如乳杆菌)联合膳食纤维可减少雄激素生成。

4. 手术干预:卵巢打孔术的精准应用

适用于氯米芬抵抗者,腹腔镜下打孔4-10个可恢复排卵,但需警惕卵巢功能减退风险。

五、预防与日常管理:个体化行动指南

饮食建议:增加ω-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)、限制精制糖(每日<25 g)。

心理调节:正念训练可降低压力激素皮质醇,改善高雄激素症状。

监测指标:每6个月检测空腹血糖、睾酮和AMH水平;超声检查子宫内膜厚度(>7 mm需干预)。

PCOS的病因交织着遗传易感性、激素失衡和代谢紊乱,但通过科学的阶梯式管理,80%患者可实现症状控制。未来,针对肠道菌群、线粒体功能等新靶点的疗法,将为患者提供更精准的选择。建议患者与医生共同制定长期管理计划,兼顾生殖健康与代谢保护。