心脏病患者的存活时间解析:类型与防治策略的影响

19429202025-04-05月子中心17 浏览

心脏是生命的引擎,但当它“故障”时,患者的生存时间与生活质量便成为最受关注的问题。据统计,我国心血管病患者已超3.3亿,其中心脏病相关的死亡率长期居高不下。面对这一健康威胁,理解不同类型心脏病的预后差异、掌握科学的防治策略,是患者与家属走出焦虑、重获健康主动权的关键。

一、心脏病的生存时间:类型决定“生命时钟”

心脏病的生存期并非一概而论,其核心取决于疾病类型、严重程度及干预措施。以下从四类常见心脏病展开分析:

1. 先天性心脏病:早期干预决定未来

先天性心脏病(先心病)的存活率与治疗时机密切相关。例如:

简单型缺损(如房间隔缺损、室间隔缺损):若在儿童期通过手术或介入治疗修复,患者寿命可与健康人群相当(70-80年甚至更长)。

复杂型缺陷(如法洛四联症):即使多次手术,可能因心功能不全导致寿命缩短(30-50年),部分患儿可能在青少年期因心衰危及生命。

关键点:新生儿筛查与早期治疗是改善预后的核心,延误治疗将加速心脏病理改变。

2. 冠心病:从“血管堵塞”到“生死时速”

冠心病患者生存时间跨度极大,取决于是否发生心肌梗死及治疗反应:

稳定型心绞痛:通过药物控制(如他汀、抗血小板药物)及生活方式调整,可存活20-30年以上。

急性心肌梗死:未及时再灌注治疗(如支架或溶栓)者,死亡率在急性期高达30%;及时治疗可显著延长生存期,但合并心衰者5年存活率仅50%。

数据警示:冠心病患者中,高血压、糖尿病等合并症可使死亡率增加1.5-2倍。

3. 缺血性心肌病:警惕“沉默的进展”

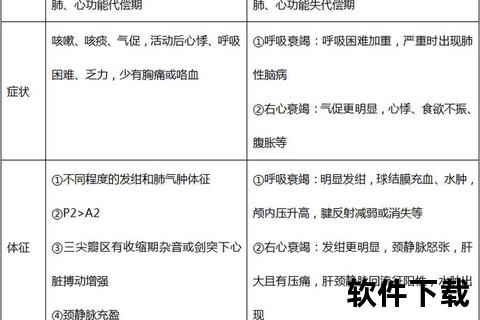

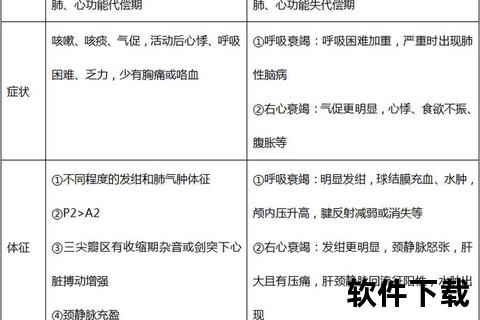

作为冠心病的晚期阶段,缺血性心肌病生存率与心功能密切相关:

代偿期(无心衰):通过血运重建(搭桥或支架)及药物控制,可长期存活。

失代偿期(心衰):4年死亡率达50%,严重者1年内死亡率超50%。

预警信号:夜间阵发性呼吸困难、下肢水肿等心衰症状需立即就医。

4. 心力衰竭:与时间赛跑的“终局之战”

心衰是多种心脏病的共同终点,其生存率呈两极分化:

早期心衰:规范用药(如ARNI、β受体阻滞剂)可使患者存活10-20年。

终末期心衰:1年死亡率超50%,心脏移植或人工心脏成为最后希望。

二、延长生命的“四维防线”:防治策略解析

1. 药物治疗:精准用药的“黄金法则”

冠心病:抗血小板药物(阿司匹林)、他汀类药物可降低30%心梗风险。

心衰:沙库巴曲缬沙坦(ARNI)较传统药物降低20%死亡风险。

警示:自行停药或剂量错误可能使死亡率翻倍。

2. 手术治疗:重启生命的“关键按钮”

介入治疗:急性心梗后90分钟内植入支架,死亡率可从15%降至5%以下。

外科手术:复杂先心病矫治术成功率超95%,但需在3岁前完成。

3. 生活方式:日常习惯的“隐形处方”

饮食:地中海饮食模式(富含鱼类、橄榄油)可降低28%心血管事件风险。

运动:每周150分钟中等强度运动(如快走)改善心脏功能。

禁忌:吸烟者心梗风险增加3倍,2年后风险降至非吸烟者水平。

4. 监测预警:数字健康的“生命雷达”

家庭监测:血压、血糖每日记录,波动超20%需就医。

智能设备:可穿戴ECG设备可早期发现房颤等危险心律失常。

三、特殊人群的“生存指南”

1. 儿童患者:把握“黄金时间窗”

先心病手术最佳时机:1岁内完成复杂畸形矫治。

运动建议:术后儿童需个体化评估,避免竞技性运动。

2. 孕妇患者:平衡“双重生命”的风险

妊娠合并心脏病死亡率0.5%,需多学科团队管理。

禁忌药物:ACEI类药物可致胎儿畸形,孕前需调整。

3. 老年患者:警惕“隐匿性症状”

不典型表现:80岁以上患者心绞痛可能仅表现为乏力。

用药原则:起始剂量减半,警惕肝肾代谢能力下降。

四、紧急应对:生死之间的“120分钟法则”

1. 心脏骤停:4分钟黄金救援期

立即CPR:每延迟1分钟,存活率下降7%-10%。

AED使用:公共场所配置AED可使存活率提高至50%。

2. 心绞痛发作:硝酸甘油的正确使用

舌下含服:5分钟未缓解需重复,3次无效立即就医。

禁忌:血压<90/60 mmHg时禁用。

改写生命剧本的主动权

心脏病的预后并非命中注定。一项涵盖10万人的研究显示,坚持健康生活方式可使心血管病死亡风险降低80%。从今天起,定期体检、科学用药、保持积极心态,每一个微小改变都在为心脏注入新的生命力。记住,最好的治疗永远是预防,而最有效的药物藏在每日的生活细节中。