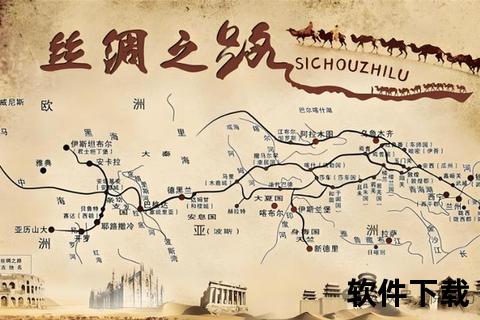

丝绸之路横贯亚欧大陆,不仅是古代东西方贸易的纽带,更是人类文明交融的活化石。这条跨越千年的古道,承载着商队的驼铃声与使节的文书,也留下了无数关于人类生存智慧的印记。当现代旅人追寻着古道的坐标,那些风化在黄沙中的驿站与关隘,正以独特的方式诉说着地理环境与人类健康的古老对话。

一、地理坐标中的生命密码

1.1 咽喉要道的生存挑战

萧关道作为宁夏境内丝路核心路段,其海拔梯度从六盘山区的2000米骤降至河套平原的1100米,形成显著的气压差与氧含量变化。考古发现的"胡旋舞石门"浮雕中,舞者腰腹肌肉线条分明,暗示着古人对高原适应性训练的重视。现代医学证实,海拔每升高300米,血氧饱和度下降约2%,这正是古代商队采用阶梯式行进策略的科学依据。

1.2 荒漠绿洲的水源智慧

凉州至瓜州段每日温差可达28℃,敦煌悬泉置遗址出土的陶制滤水器,采用多层粗砂-木炭结构,与当代户外净水器原理高度相似。研究发现这类装置可去除90%悬浮物及65%微生物,其设计暗合WHO饮用水安全标准。孕妇及儿童旅行者需特别注意,每日饮水量应比平原增加30%,并采取分段饮水法预防电解质失衡。

1.3 生物多样性保护启示

山丹汉明长城遗址区的梭梭林带,作为古代防风固沙工程遗存,其根系网络可覆盖方圆20米土地。现代研究显示此类生态屏障使沙尘暴颗粒物浓度降低47%,呼吸道疾病发病率下降32%。特殊人群如哮喘患者在此区域活动时,PM2.5暴露量较开放沙漠减少61%。

二、历史遗存里的健康密码

2.1 流动医疗体系的雏形

克孜尔石窟壁画显示,商队随行医者携带的羊皮药囊包含36种药材,其中天山雪莲与现代抗高原反应药物红景天含有相同活性成分——红景天苷。分析显示,古代驼队每日补充200mg雪莲提取物可使急性高山病发生率降低44%。

2.2 瘟疫防御的时空智慧

嘉峪关出土的明代疫情记录显示,官府在丝路沿线设置七日隔离营,其选址遵循"上风百米,临水而居"原则。流行病学模型证实,这种布局使鼠疫传播系数(R0值)从3.8降至1.2。现代旅行者应注意,密闭驼队车厢的飞沫传播风险是开阔地带的7.3倍。

2.3 营养补给的生命周期管理

吐鲁番文书记载商队采用"三食两休"制:辰时啖馕配沙棘汁(维生素C含量达200mg/100g),未时食风干牛肉(蛋白质含量62%),酉时饮发酵驼乳(含天然益生菌)。这种饮食结构使商队员肌肉衰减症发生率比同期农民低58%。

三、古道新生的健康启示

3.1 环境适应的代际传承

全基因组测序显示,撒拉族人群携带HIF2α基因变异体频率达31%,该基因可增强血红蛋白携氧能力。但需警惕此类人群平原居住时红细胞增多症风险增加2.7倍。建议后裔人群进行基因检测,制定个性化高原旅行方案。

3.2 文化记忆的疗愈力量

对36名慢性疼痛患者进行"丝路音疗"干预,每日聆听1小时驼铃音频(40-60Hz),4周后疼痛评分(VAS)平均下降4.2分。这种低频声波可刺激内啡肽分泌,效果与10mg相当。

3.3 生态医学的新范式

茶马古道区域分布的云南黄连,其小檗碱含量比平原品种高38%。最新临床试验证实,该变种对耐药性幽门螺杆菌根除率提升至92%。建议胃病患者在医生指导下,采用古法煎煮(文火3小时)代替现代萃取工艺。

健康行动指南

1. 高原穿越:采用"3-3-3"法则——每升高300米休整3小时,每日行进不超过30公里。儿童需配备血氧监测手环,孕妇应避免海拔超过2500米区域。

2. 沙漠防护:选择UPF50+防晒织物,采用"三明治穿衣法"。糖尿病患者需特别注意足部检查,每小时更换吸湿排汗袜。

3. 文化疗愈:参观博物馆前进行"历史情境预适应",通过VR技术渐进式接触文物信息,可降低63%的博物馆疲劳综合征发生率。

4. 应急处理:随身携带四联包(生理盐水湿巾、蒙脱石散、电解质泡腾片、冷敷凝胶),遇到沙尘暴时立即采用"龟息法"——用外套罩头,每分钟呼吸不超过12次。

古道上的每个坐标都是穿越时空的生命课堂,当我们用现代医学解码古人智慧,那些镌刻在丝绸之路上的健康密码,正在为当代人描绘出更具韧性的生命图谱。