月经是女性生理周期的重要组成部分,此阶段因激素波动和免疫力变化,身体对外界刺激的敏感性可能升高。许多女性在经期面临关节疼痛、肌肉劳损等问题,希望通过贴膏药缓解不适,但同时又担心是否会影响月经健康。如何平衡治疗效果与安全性?本文从成分、贴敷部位、操作细节及特殊人群需求等角度,提供一份科学实用的指南。

一、成分决定风险:哪些膏药需谨慎?

膏药的药效与风险主要取决于其成分。以下是经期需特别注意的几类成分及作用机制:

1. 活血化瘀类成分(如麝香、红花、桃仁、当归、川芎)

2. 寒凉性成分(如石膏、黄连)

3. 抗炎止痛类成分(如双氯芬酸钠、氟比洛芬)

建议:使用前仔细阅读说明书,避免含活血或寒凉成分的膏药;不确定成分时,优先咨询医生。

二、贴敷部位:避开高危区域

膏药的贴敷位置直接影响药物吸收和对子宫的刺激强度:

1. 高危区域:

2. 相对安全区域:

例外情况:若必须治疗下腹部疼痛(如原发性痛经),可选择专为经期设计的温经止痛膏,其成分温和且贴敷时间控制在8小时内。

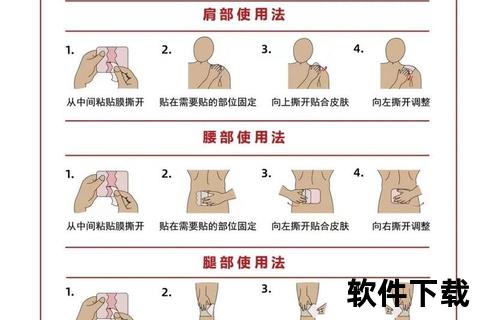

三、操作细节:如何正确使用膏药?

1. 清洁与测试

2. 时间控制

3. 过敏应急处理

四、特殊人群的个性化建议

1. 月经量多或贫血者

2. 过敏体质者

3. 孕妇

4. 青少年

五、何时需就医?警惕异常信号

以下情况提示可能发生严重并发症,需及时就诊:

六、替代方案:安全缓解经期不适

若担心膏药风险,可尝试以下方法:

1. 热敷:用40℃左右热水袋敷于下腹部,促进局部血液循环。

2. 按摩:轻按三阴交、血海穴,每次5分钟。

3. 饮食调理:饮用生姜红糖水,避免生冷食物。

总结与行动建议

月经期贴膏药并非绝对禁忌,但需遵循“成分安全、部位适宜、时间合理”的原则。建议女性在家中常备1-2种非活血类止痛贴剂,并在经期前三天减少贴敷频率。若疼痛持续或加重,应结合妇科检查排除器质性疾病(如子宫内膜异位症)。科学用药与日常调理结合,才能更好守护经期健康。